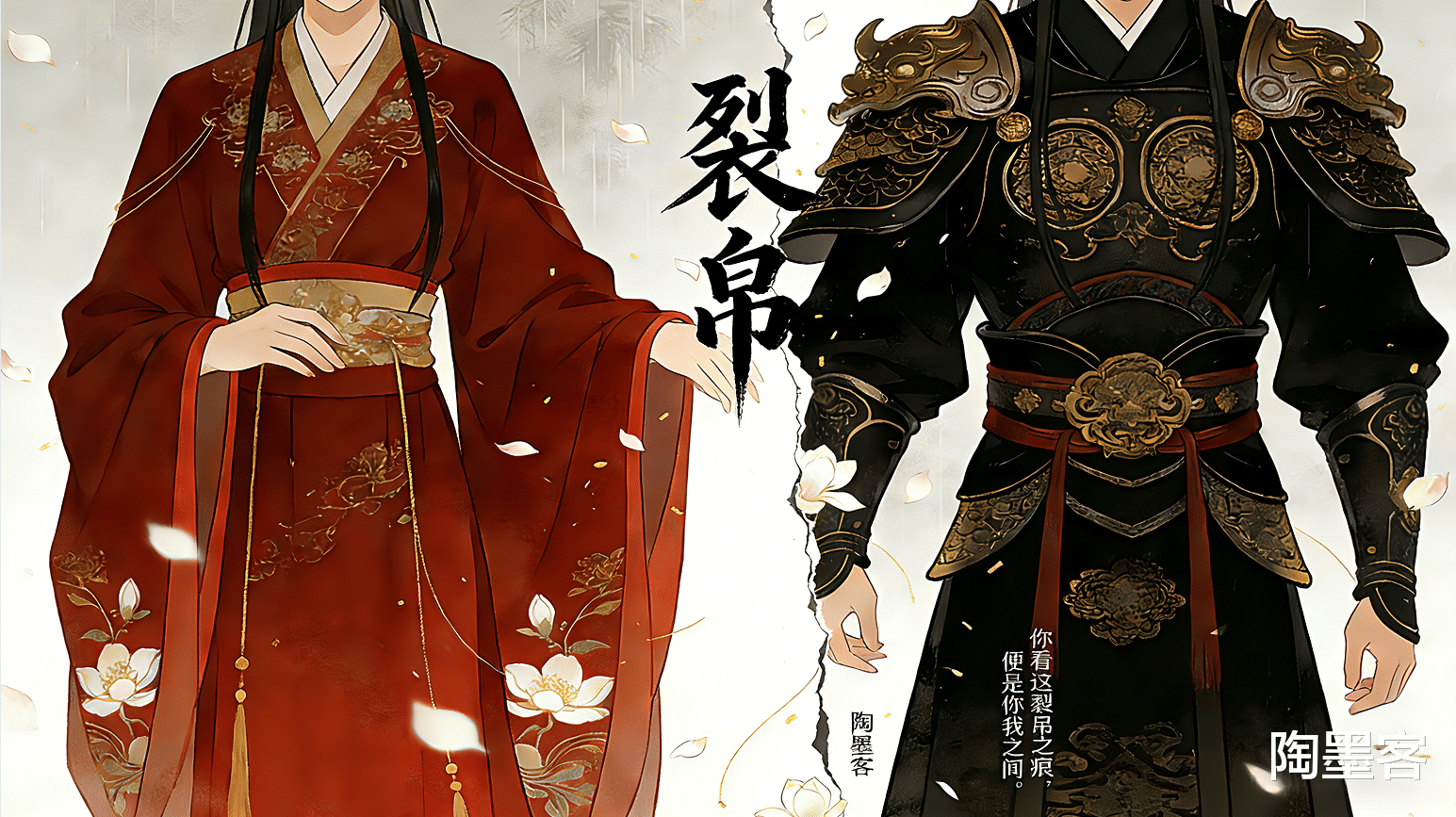

《裂帛》

建康城,郑府东院。

王令徽坐在灯下,手中拿着一份刚刚送来的战报抄本。

是父亲让人送来的。

战报上说,谢铮率一万孤军驰援盱眙,被慕容垂五万大军围困,苦守十日,伤亡惨重。城中粮尽援绝,陷落只在旦夕之间。

陷落。

两个字,像两枚烧红的钉子,钉进她心里。

她想起那枚铜印,想起那块染血的布帛,想起那行“若有不测,此物可证清白”的字。

现在,不测来了。

他却不在。

“夫人,”春杏轻手轻脚地进来,眼圈通红,“前院……又闹起来了。”

王令徽收起战报:“什么事?”

“是李参将军他们的案子。”春杏压低声音,“御史台的人来了,说要提审。郑郎君说……说人证物证俱在,要定死罪。还说要上书朝廷,请旨……抄没谢侯爷的家产,以儆效尤。”

抄没家产。

谢铮的家产有什么?几间祖屋,几十亩薄田,还有……那身御赐的锦袍。

他们连这个都不放过。

王令徽站起身,走到窗边。

窗外夜色沉沉,没有星月。寒风穿过庭院,吹得枯枝呜呜作响,像鬼哭。

“春杏,”她转身,“你去办件事。”

“夫人吩咐。”

“去找阿沅的兄长,让他想办法,把这封信……”她从袖中取出一封早已写好的信,“送到谢玄将军府上。记住,要快,要隐秘。”

春杏接过信,犹豫道:“夫人,这个时候送信,万一被郑家发现……”

“发现就发现吧。”王令徽的声音很轻,却带着一种破釜沉舟的决绝,“有些事,不能再等了。”

春杏咬了咬唇,重重点头,转身离去。

王令徽重新坐回灯下,铺开一张素笺,提笔。

不是写给任何人的信,只是……想写点什么。

笔尖悬在纸上,久久未落。

窗外的风声更紧了。

她忽然想起,那夜暖阁,她划破他锦袍时,他说:“令徽,跟我走。”

那时她以为,那是永别。

现在才知道,有些永别,连告别都来不及。

笔尖终于落下。

不是诗,不是词,只是两个字:

“珍重。”

写罢,她看着那两个字,看了很久。

然后,将纸凑到烛火上。

火苗蹿起,吞噬了墨迹,吞噬了所有未尽的言语,吞噬了这深夜里,最后一点干净的念想。

纸化为灰烬,落在砚台里。

像一场无声的祭奠。

******

北府军大营,帅帐。

谢玄坐在案前,面前摊着十几份军报和奏章。

军报来自淮南,一份比一份紧急,一份比一份绝望。奏章来自朝廷,一份比一份严厉,一份比一份刻薄。

“谢铮擅自出兵,目无君上,当斩!”

“私藏军械,勾结敌国,证据确凿,当诛九族!”

“北府军骄横跋扈,已成国之大患,当裁撤整编!”

字字诛心。

谢玄闭上眼睛,揉了揉眉心。

他太累了。

这十日,他在朝堂上为谢铮辩解,在御前为北府军请命,在各方势力间周旋。可换来的是什么?是更多的弹劾,更恶毒的构陷,更决绝的孤立。

连陛下,都开始动摇了。

昨日廷议,陛下当着他的面,问了一句:“谢将军,谢铮此人……当真可信?”

他答:“臣以性命担保。”

陛下沉默良久,才道:“朕信你,但满朝文武……不信。”

满朝文武不信。

因为他们不想信。

一个寒门出身的将领,凭军功封侯,已经动了他们的奶酪。若再让他立下救城之功,岂不是要爬到他们头上去?

所以,谢铮必须死。

死在战场上最好,死在构陷里也行。

总之,不能活着回来。

“将军,”亲兵掀帐进来,压低声音,“郑家那边……有动静了。”

谢玄睁开眼:“说。”

“郑垣今日去了御史台,带着几个人证物证,要坐实谢侯爷‘私藏军械’的罪名。还说要上书,请旨抄没谢侯爷的家产。”

谢玄冷笑:“抄没家产?他谢铮有什么家产值得抄?”

“还有……”亲兵声音更低,“郑家的人在暗中散布谣言,说王七娘子与谢侯爷有私,那批军械……就是他们私通的证据。”

哐当——

谢玄一掌拍在案上,震得茶盏跳起:“无耻!”

亲兵低下头,不敢说话。

帐内陷入死寂。

良久,谢玄才缓缓道:“王七娘那边……有什么动静?”

“听说,今日郑夫人去了东院,说了很久的话。具体说什么,不清楚。但东院的侍女春杏,傍晚时出府了一趟,像是……去送信。”

谢玄眼神一凛:“送信?送给谁?”

“不知道。但去的方向……像是咱们这边。”

谢玄沉默片刻,摆手:“知道了。你下去吧。”

亲兵退下。

谢玄独自坐在帐中,烛火跳跃,将他的影子投在帐壁上,孤绝而沉重。

他想起那个外甥女。

那个在重阳宴上,端坐如莲,面对众人探究的目光,从容不迫的女子。

她像她母亲,聪慧,坚韧,但也像她母亲……命苦。

嫁入郑家,如入虎穴。如今又卷入这场风波,怕是……

帐外忽然传来急促的脚步声。

“将军!有急信!”

谢玄起身:“进来。”

一个浑身湿透的信使冲进来,跪倒在地,双手奉上一封火漆密信:“淮南……八百里加急!”

谢玄接过,拆开。

只看了几行,脸色就变了。

信上说,盱眙城破在即,谢铮决意死战。但城中将士,愿与将军共存亡。另附一份血书,是城中三千将士联名所写,请朝廷勿以“擅自出兵”之罪责谢铮,他们愿以死谢罪,只求……保住将军的清白。

血书。

谢玄的手微微发抖。

他展开附在信后的那份血书——是一块撕下的战袍,上面用血写满了名字,密密麻麻,歪歪扭扭,有些名字后面还按了血手印。最上面一行字,笔迹苍劲,是谢铮的:

“罪在谢铮一人,与将士无关。若城破,请以叛将论处;若城守,请还他们清白。”

清白。

又是清白。

谢玄闭上眼,深吸一口气。

再睁开时,眼中已是一片决绝。

“备马!”他厉声道,“我要进宫!”

“将军,这么晚了……”

“晚也要去!”谢玄抓起披风,“有些话,今夜必须说清楚!”

他大步走出帅帐。

夜色如墨,寒风如刀。

但他走得很快,很稳,像一把出鞘的剑,要劈开这沉沉的黑夜。