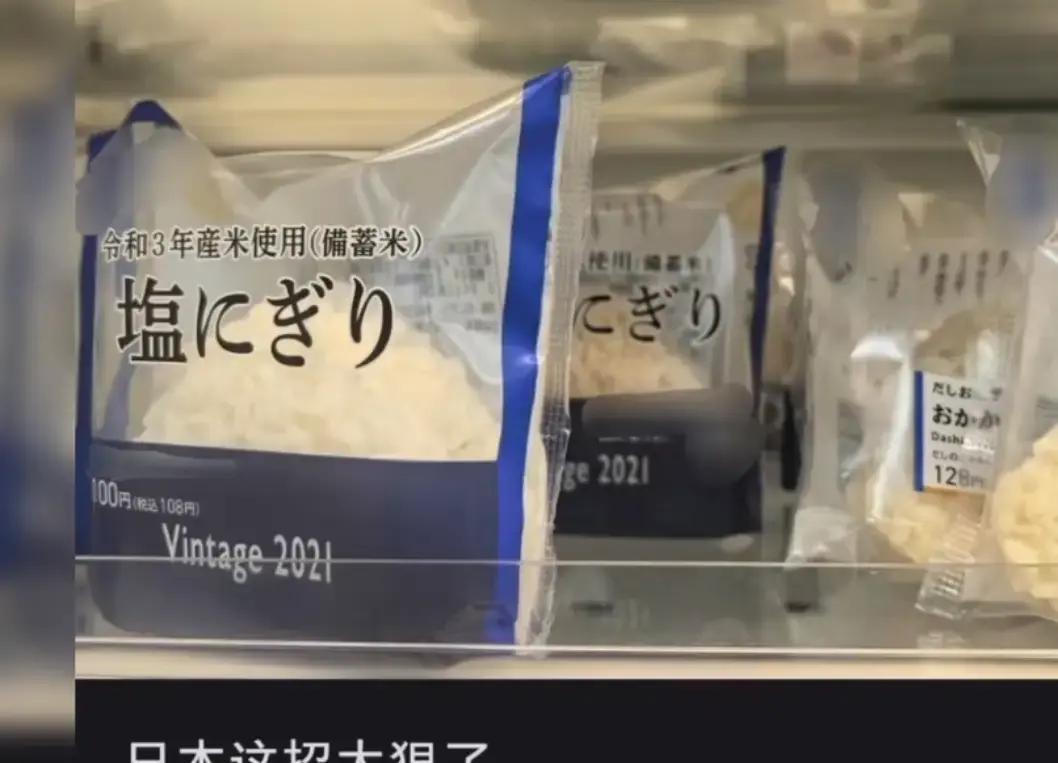

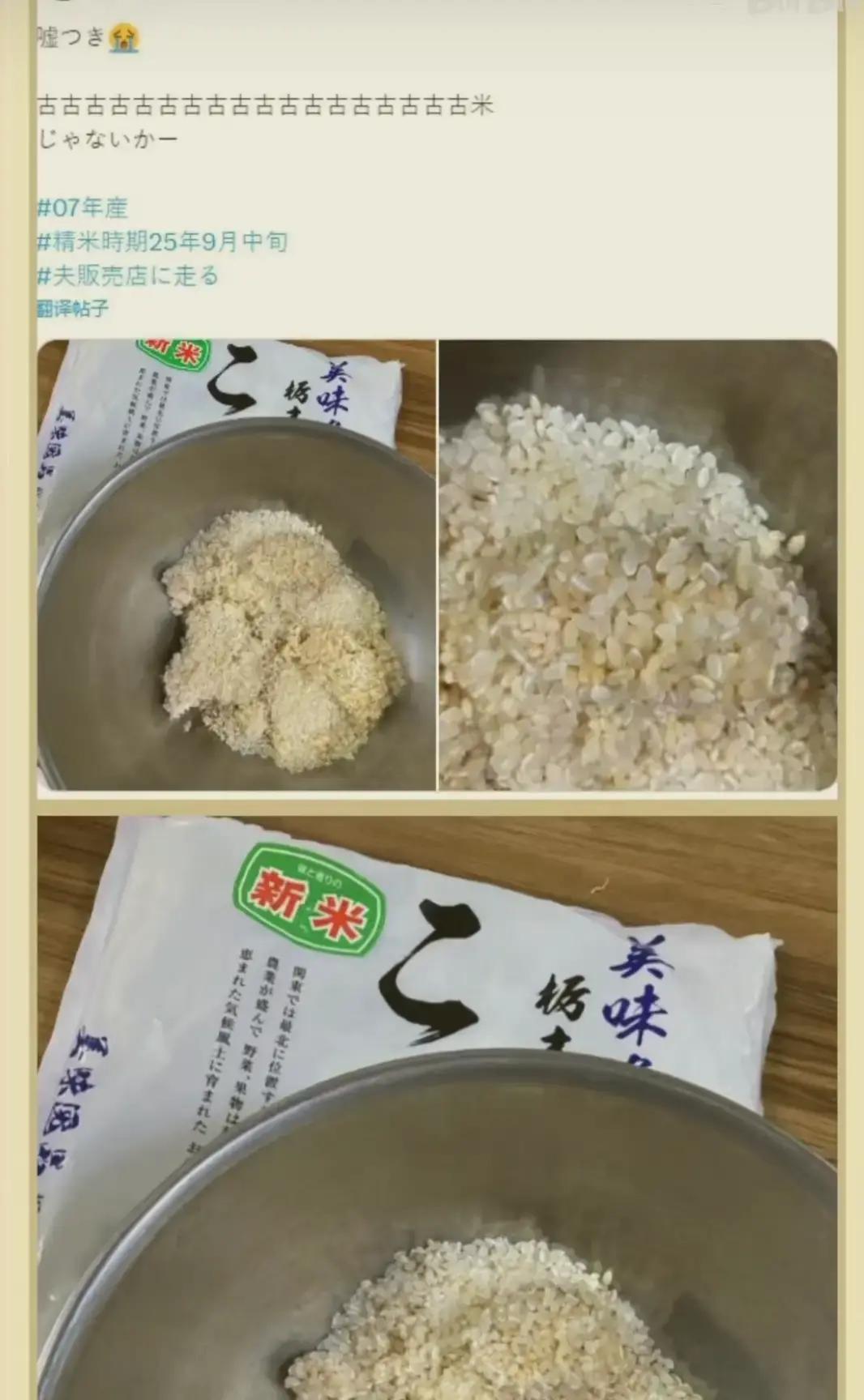

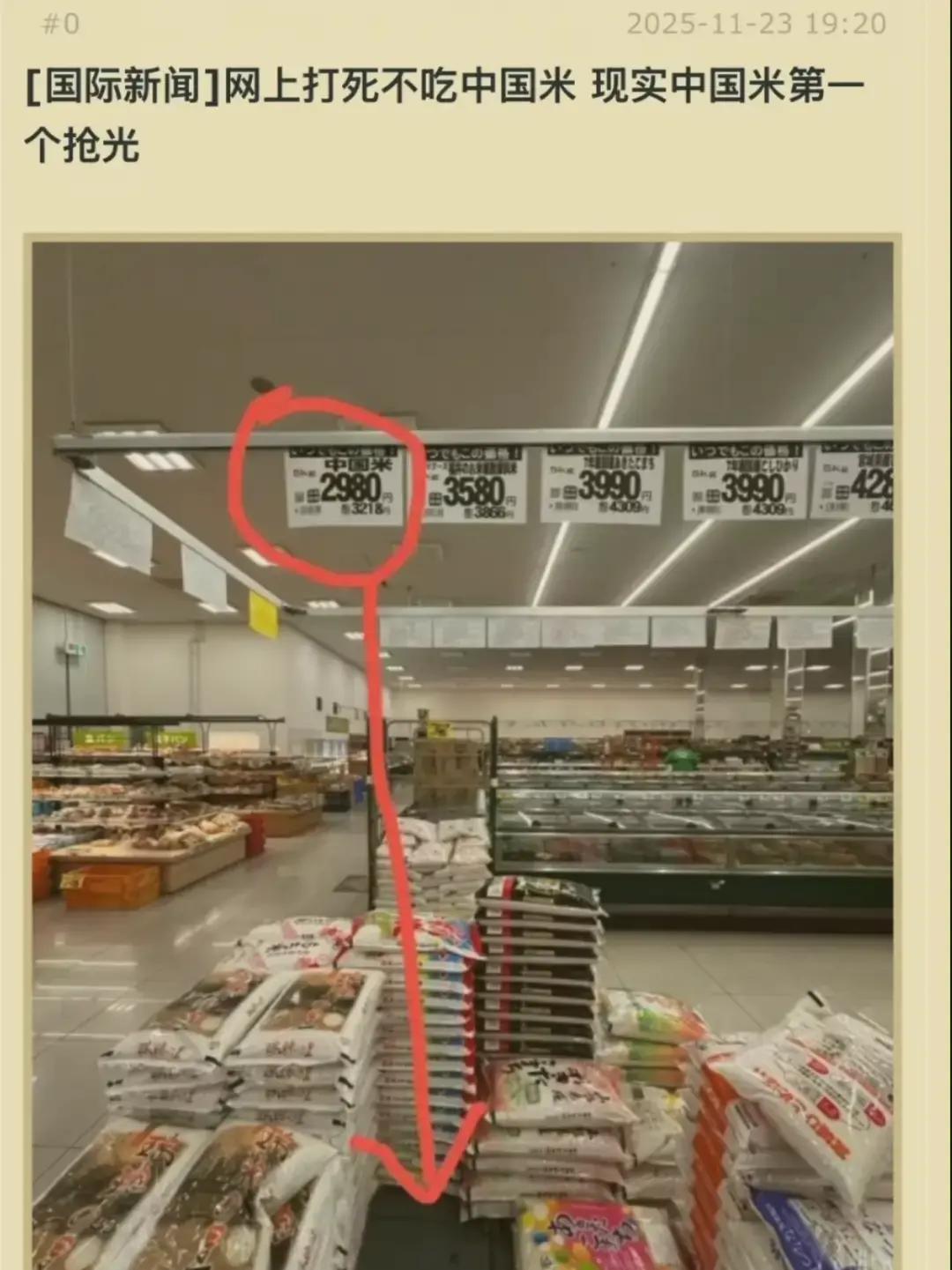

快讯!快讯! 日本人这是把日本人当日本人整啊! 现在他们都吃陈米了,也就是日本人说的“古古古米”,那么这个“古古古米”到底指的是什么呢? 这是日本因米荒投放储备陈米后诞生的特殊命名,对应的命名规则很简单:存放一年叫“古米”、两年叫“古古米”,年份每增加一年就多一个“古”字,以此类推。 我在东京的朋友小林发来一段语音,说家门口那家超市开始限购大米,一人一袋,晚去就只剩最角落那两包带“古古古”标签的陈粮。开袋那味道一出来,老妈皱了下眉,但还是默默盛了第二碗。嘴上不服,筷子很诚实。 更有意思的是,平时朋友圈里喊着不碰中国米的人,这两周排队抢的,恰恰是写着东北产区的那几款。理由很简单:好吃一点,便宜不少。本土普通米一袋动辄四千多日元,高端的七千开外,进口里中国的那几款三千出头,算下来一顿饭省下来的钱能多买一盒鸡蛋。这不是立场,这是算账。 为什么会走到这一步?一是极端天气多,去年夏秋高温叠加暴雨,稻谷成熟不均,收成和品质双跳水。二是库存轮换慢,规定在那摆着,真到要用的时候发现仓里“古”字越来越长。三是物流、汇率、能源成本一起抬头,运到货架上就更贵了。等市场反应过来,只能把应急米推出来顶着先用,苦的就是普通家庭。 我不觉得这件事只是笑谈。粮食安全不是演习,关键是制度要落在地上:轮换要真轮,标识要透明,价格别靠噱头。我还看到有人爆料,有商家给陈米换个包装,写上“精选调和”,价格不降反升,这就不厚道了。你卖陈米可以,标清楚年份和比例,别玩文字游戏。 接下来会怎样?要么增加进口,把缺口先补上;要么拿补贴托一下终端价格;再慢一步,明年新米季节前还可能再紧一轮。对消费者来说,产地是情感,口感是体验,价格是现实。在锅里咕嘟的那一刻,能让一家人好好吃饭的,才是好米。 换位想想,如果只有“古古古”和“东北新米”两种选择,你会选哪个?在键盘上表态容易,在收银台做选择更真实。别急着嘲讽谁,今天他们的米荒,明天可能是我们的别的东西。稳供应、稳预期,才是对每个普通人的保护。 你买大米最看重什么?价格、口感还是产地标签?评论区说说看。古古米 日本米荒 消费观察