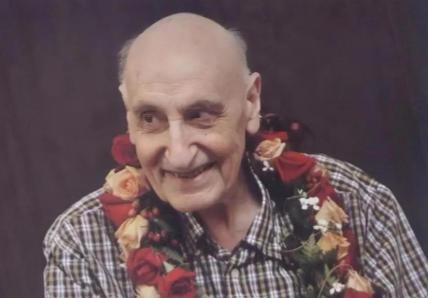

一个人能无私到什么程度!法国一男子来到中国40年时间,竟然无偿资助了50多位中国学生出国留学,而他提出的唯一要求,竟然是,他所资助的学生,学有所成后必须回到中国! 西安外国语大学的银杏树下,几十名年轻人齐声用法语呼喊着“先生”,却没有棺木、没有花圈,只有一只旧皮包静静地放在椅子上。 主角不是中国人,却把一生最重要的时光留在了中国。他叫让·德·米里拜尔,中文名米睿哲。一个外国人,能把无私做到什么程度? 米睿哲的故事听起来像小说,出生在巴黎,家里什么都不缺。祖父是法国空军上将,家里有酒庄有封地。二十来岁那会儿,正赶上二战,米睿哲成了炮兵观察员,参加了诺曼底登陆。 退伍后,他又跑去法国国立东方语言文化学院深造,历史学博士。学术根底扎实,脑子里装的是人类文明的大账本。 他环游世界五十多个国家,见过无数风景,最后来到中国西安。那会儿,西安外国语学院条件艰苦。法语专业连像样的听力设备都配不上。 可他偏偏就喜欢这里,说中国人虽然清苦但乐观。原本贵族的生活,他却主动选择了清贫,白天教书,晚上啃馒头咸菜,穿的还是二手衣服。 有人说,这种选择只有疯子才干得出来。可事实很简单,米睿哲觉得这里需要他。他来了没多久,看见学校法语教学设备极差,立马掏腰包从香港买回录音机和电视机。他不但出钱买设备,还主动申请停发工资,每月120元工资一分钱不留,四年全用来添置教学器材。 他开始挑选家境困难、成绩拔尖的学生,资助他们出国留学。他的要求很简单,学生必须和他签协议:学成归国。如果违约,得双倍赔偿机票钱。这个协议,成了他和每一个学生之间的纽带。 他资助的学生,最后全都遵守了承诺,学成归国。这样的结果,既是个人选择,也是一个外国人在中国土地上的深情实验。他的“资助-归国”模式,真实地留住了人才,也让中国在关键时期多了一批“能打仗”的队伍。 之后睿哲身患重病,却坚持坐着轮椅出现在毕业典礼。他怀里紧紧抱着一个皮包,里面装着50多份泛黄的学生承诺书。 法国领事馆后来想把他的骨灰运回巴黎,结果多名受助学生联名反对。大家觉得,米睿哲的灵魂早就和中国这片土地绑在一起。最终,他的骨灰撒在西安外院的银杏树下,回归了他一生最挂念的地方。 对于米睿哲的选择,外人可能根本无法理解。他放弃了本可以享受的贵族生活,把自己“变”成了西安外院的一名普通教师。有人评价他是“中国的好人”,也有人称他是“法国来的活雷锋”,但他自己最看重的身份始终是“老师”。他的行动,把无私做成了生活日常,把承诺变成了一生的守望。 从“银杏树下的告别”说回今天,中国和世界的交流越来越密切。可回头看,像米睿哲这样的人,用一生诠释“无私”两个字,确实罕见。中国给了他归属感,他回馈的是一份跨越国界、跨越文化的深情。 米睿哲的经历告诉我们,历史有时候就是一个人、一群人的选择。大环境给了他机会,而他选择了留下。人才流动是世界常态,如何让优秀的人才学成后愿意回国,这个问题今天依然值得深思。他用协议、用人格魅力,让人才回流变成现实,也为后来的教育者提供了可复制的范本。 他的故事没什么“神秘学”,只有一份清醒的坚持和坚定的信仰。 参考资料:澎湃新闻:十年缅怀,追思跨越国界的生命礼赞