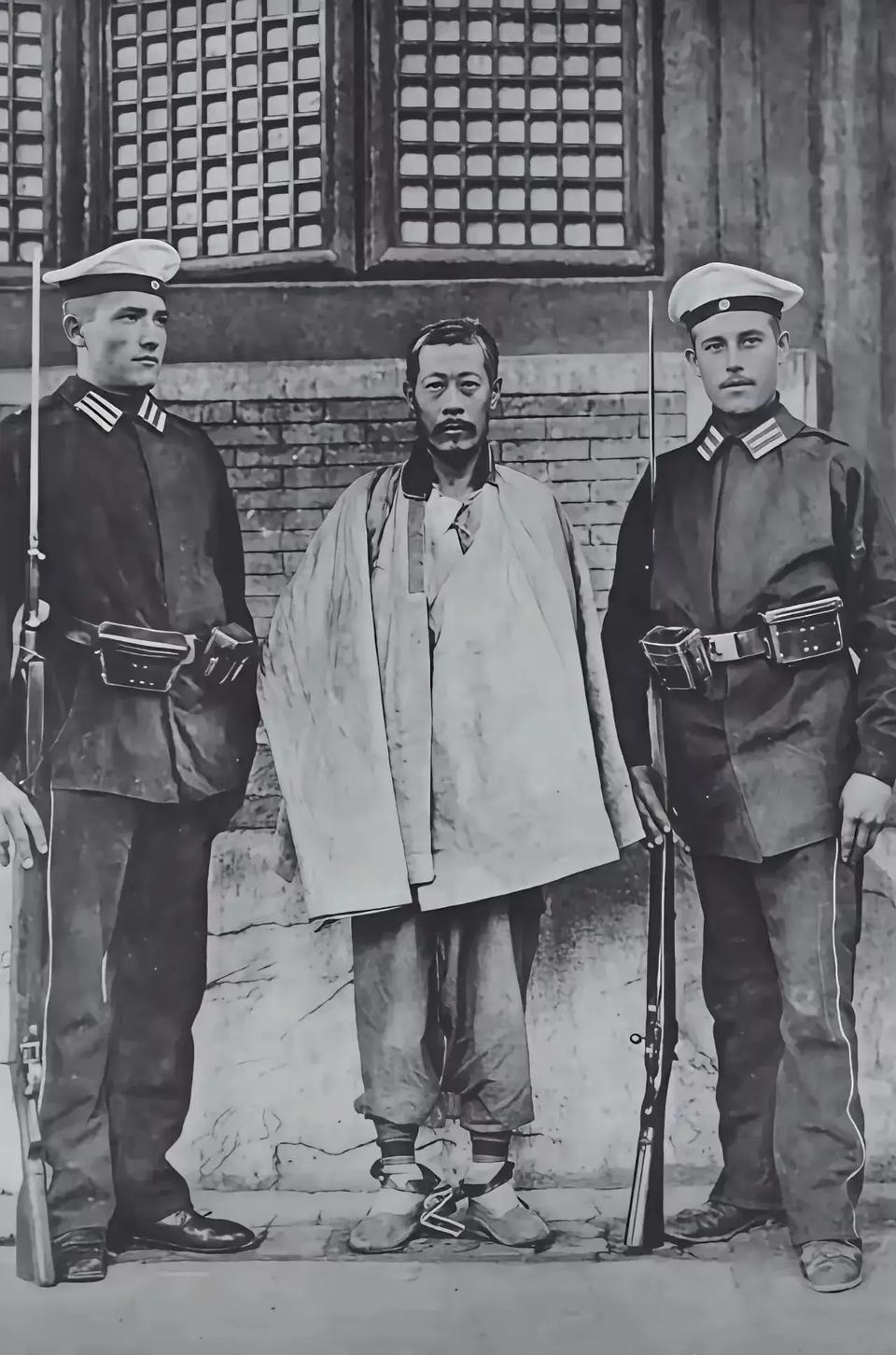

1900年除夕前日,他赴死街头:清军士兵的决绝,藏着一个民族的伤痛 1900年除夕前日,北京东单牌楼,未满25岁的清军神机营章京恩海即将赴死。 寒风卷着胡同里的尘土扑在脸上,恩海脚镣碰撞的声音在空荡的街面格外刺耳。他下意识攥了攥拳头,掌心的薄茧硌得皮肤生疼——那是常年握枪留下的印记,可如今,那杆曾让他觉得能护住点什么的枪,早就不知被扔在了哪个角落。 没人知道,这个即将被斩首的年轻人,心里装着的不是恐惧,是一口气。他低头扫了眼自己破烂的兵服,袖口磨得露出了棉絮,裤脚沾满了泥污,这和他三年前入伍时的模样判若两人。那年他才22岁,揣着母亲塞的一袋干粮,从河北农村跑到北京,加入了神机营。谁都知道,神机营是大清的精锐,装备着洋枪洋炮,号称“御林军”,能进这里的,都是百里挑一的汉子。恩海记得,第一次摸到那杆德国造的毛瑟步枪时,他整夜没睡,反复擦拭,枪身的金属光泽映着他的脸,他当时心里只有一个念头:学好枪法,护住家国,让母亲能过上安稳日子。 变故发生在1900年的夏天。义和团运动风起云涌,慈禧太后下令与十一国宣战,北京城乱成了一锅粥。6月20日那天,恩海奉命在东单牌楼一带巡逻,突然看到一队洋人带着翻译,大摇大摆地闯了过来。领头的正是德国公使克林德,此人向来傲慢跋扈,此前多次纵容手下欺压百姓,甚至开枪打死过无辜的中国平民。那天克林德见到恩海等人,不仅没有避让,反而拔出佩剑,呵斥他们“让开道路”,翻译更是在一旁煽风点火,辱骂清军“无用”。 恩海的怒火一下就冲了上来。他想起了村里被洋人抢走粮食的乡亲,想起了街头被洋枪打死的同胞,想起了自己入伍时的誓言。他没有多想,抬手端起枪,瞄准克林德扣动了扳机。枪声响起,克林德应声倒地,随行的洋人吓得四散奔逃。恩海没有追击,他知道自己闯了大祸,可他不后悔——他杀的是闯进家门的侵略者,是双手沾满中国人鲜血的恶人。 可他终究没能逃过清政府的妥协。克林德死后,德国政府震怒,联合其他列强向清政府施压,要求“严惩凶手”,否则就继续增兵进攻北京。此时的清政府早已被八国联军打怕了,慈禧太后带着光绪皇帝仓皇西逃,留下的官员们唯唯诺诺,只想尽快平息列强的怒火。他们很快就查到了恩海的头上,没有审讯,没有辩解的机会,一纸判决下来,恩海被定为“凶手”,判处斩首示众,行刑日期就定在除夕前日,目的就是“以儆效尤”。 被关押的这些日子,恩海没少受折磨,可他始终没松过口,没向任何人求饶。他想起了远在河北的母亲,不知道她得知自己的死讯后,会不会哭坏了身子。他想起了神机营的兄弟们,不知道他们如今身在何处,是不是还在为守护这座城市而战斗。他甚至想起了克林德倒下的那一刻,心里没有丝毫愧疚,只有一丝释然——至少,他为那些死去的同胞,讨回了一点公道。 行刑的时刻到了。刽子手举起了大刀,恩海抬起头,望向了北京的天空。天是灰蒙蒙的,寒风依旧刺骨,远处的胡同里,隐约传来了几声鞭炮声,那是有人在提前庆祝除夕。他笑了笑,笑得有些凄凉。他才25岁,本该有大好年华,本该能孝顺母亲,本该能为家国出力,可如今,他却要成为清政府妥协的牺牲品,死在自己守护的土地上。 “我杀的是侵略者!我没错!”恩海用尽全身力气喊了一声,声音在空荡的街面回荡。话音刚落,大刀落下,鲜血溅在了冰冷的石板路上,染红了那片他曾誓死守护的土地。周围的百姓们低着头,没人敢说话,只有几声压抑的抽泣声,被寒风掩盖。 恩海的死,没有改变什么。几个月后,清政府与列强签订了《辛丑条约》,赔偿白银4.5亿两,划定东交民巷为“使馆界”,允许列强在北京驻军。那个曾经号称“天朝上国”的大清,彻底沦为了列强的傀儡。可恩海的决绝,却刻在了中国人的心里。他不是什么英雄,只是一个普通的清军士兵,一个想守护家国的年轻人,他用自己的生命,诠释了一个民族的骨气,哪怕这个民族正处在最黑暗的时刻。 历史从来不会忘记,那些在民族危亡之际,挺身而出的普通人。恩海的死,是晚清的悲剧,是一个国家的伤痛,更是一面镜子,照出了清政府的腐朽与无能,也照出了中国人骨子里的不屈。如今,百年过去,北京东单牌楼早已换了模样,再也没有了当年的屈辱与悲壮,可我们不该忘记,曾经有一个叫恩海的年轻人,在除夕前日的寒风中,用自己的生命,为这个民族留下了最后一丝尊严。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。