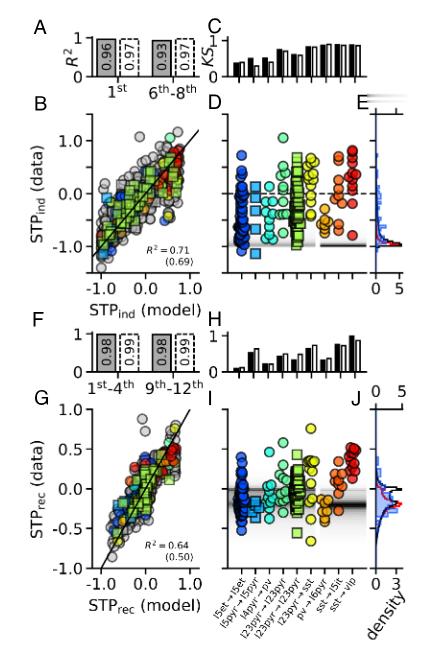

【天大的突破!来自天津大学!】11月21日完成对天津市的新质生产力产业的考察,带着对天津大学和南开大学创业园区的深刻印象离津。第二天,11月22日,国际权威期刊《美国科学院院刊》(PNAS)即发表了天津大学的一项最新研究成果:天津大学人工智能学院于强教授团队联合美国、德国等几个国家的科研人员,在解析生物神经网络信息处理机制领域取得重大进展。该研究首次揭示了大脑突触在处理时空信息过程中的核心工作机制,有望为开发更高效,更具生物学合理性的下一代人工智能(AI)模型提供关键理论支撑。大脑的中枢神经系统的一个显著特征是神经元之间的高度互联性,单个神经元往往连接到数千个前突触和后突触伙伴。这些神经元这是通过化学突触传递的脉冲进行交流。而突触的运作机制是仿生人工智能发展的重要借鉴来源。突触具备两种关键的动态调节能力:🔻长时可塑性 (Long-term Plasticity): 调控连接强度长期增强或减弱,被认为是形成长期记忆的基础。🔻短时可塑性 (Short-term Plasticity): 调控信号强度在极短时间内动态调整,影响信息的瞬时传递效率。这两种可塑性对大脑学习至关重要,但它们如何协同作用以共同影响大脑的信息处理效率,一直是神经科学领域的关键未解之谜。针对这一问题,于强教授研究团队构建了严谨的突触计算与学习理论模型。研究发现:当长时可塑性对短时可塑性进行调制时,大脑能够巧妙地将复杂的时间序列信息转化为空间上的模式表达。这一核心机制的揭示,被证实能够显著提升神经网络的:🔻记忆容量:增强网络存储信息的能力。🔻抗干扰能力 (鲁棒性):使网络在面临噪声时仍能稳定运行。🔻时空信息识别能力:提升对复杂模式的辨识效率。该理论模型不仅在计算层面具备高效性,而且通过小鼠和人类大脑皮层的突触电生理观测得到了实验验证,显示出高度的生物学合理性。于强教授在介绍该研究时指出,这一发现如同找到了大脑在处理信息时的“协作密码”。他强调:“这项工作不仅有助于我们更深入地阐释大脑信息处理的底层原理,更重要的是,它为我们突破现有AI模型的局限性,开发出更具可解释性,通用性的下一代人工智能算法,提供了较多的理论支撑。”该研究在探索脑科学与人工智能交叉领域的前沿研究中迈出了重要一步,为推动下一代类脑计算和通用人工智能的发展提供了理论的储备。