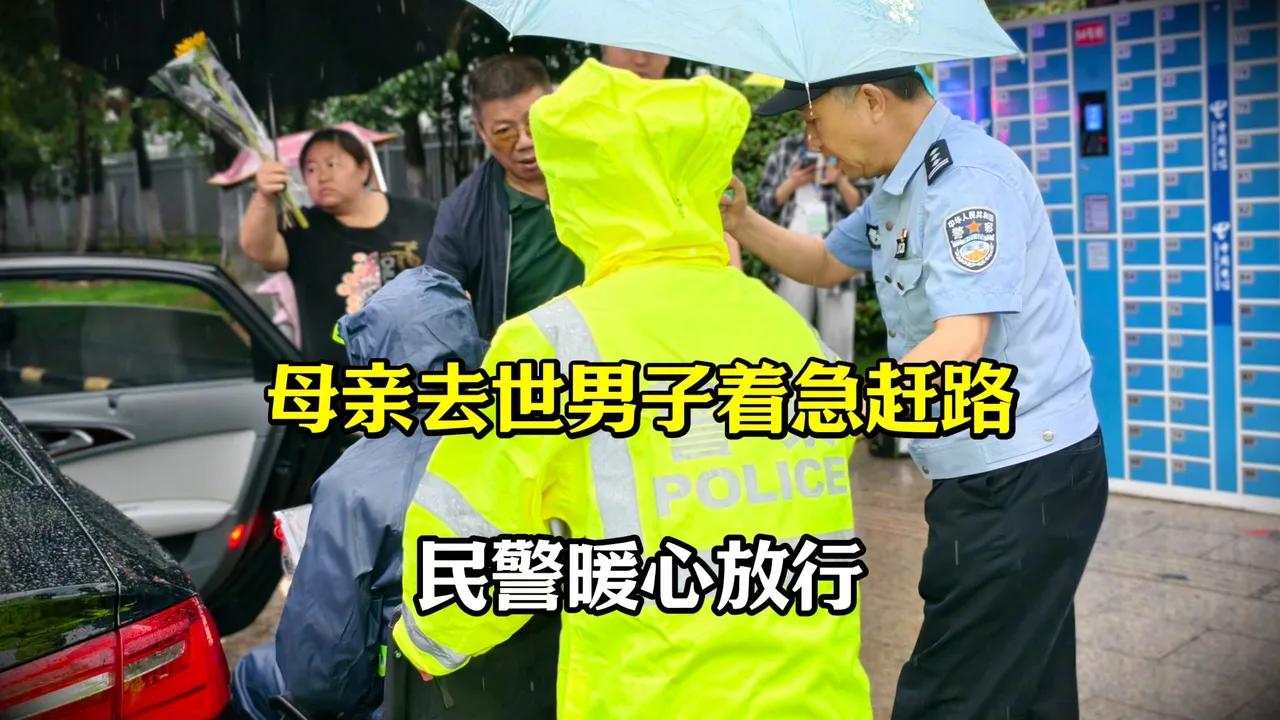

北京这位交警也是火了,刷到的人都在夸,还上人民日报被点赞转发了,交警没罚违规的宋先生,真不是因为网开一面,而是“懂分寸”。 宋先生后来在采访里说,那天早上爱人突发胸闷气短,脸色煞白说不出话,家里离医院还有五公里,打120要等二十分钟,他急得浑身冒汗,抱着“先救人”的念头,闯了两个红灯、压了一次实线。刚把车停到医院急诊门口,就看到交警站在旁边,他当时心一沉,知道违规了,可没想到交警没开罚单,反而先问“人没事吧?要不要帮忙联系医生?” 等核实了急诊挂号记录和家属病情后,交警只说了句“以后遇到这种事,先打122报备,我们帮你疏导交通”,转头就去路口指挥车辆,给其他送医车辆让行。 这事儿之所以让人共情,不是宋先生的违规被“豁免”,而是交警没把“执法”和“人情”对立起来。你想想,现实里多少人遇到紧急情况,一边要应付突发状况,一边要担心违规处罚,那种两难的焦虑,经历过的人都懂。要是这位交警只认法条,冷冰冰开一张罚单,于法有据,可于情不合,甚至可能寒了普通人的心。但他没有,先问病情、再核事实、最后给解决方案,一步一步都踩在“法理”和“情理”的平衡点上。 有人说“执法就该一刀切,不然规则就没意义了”,这话其实偏了。法律的本质是维护公平正义,不是制造冰冷的隔阂。《道路交通安全法》里本就有“紧急避险”的相关规定,针对的就是这种为了保护生命财产安全的特殊情况。这位交警的做法,不是突破规则,而是精准理解了规则的内核——规则是死的,人是活的,执法者的“分寸感”,恰恰是规则有温度的体现。 反观有些地方的执法案例,老人摆摊卖自家种的菜,被罚款几百块;车主为了送高烧惊厥的孩子就医违规,事后申诉却屡屡碰壁。这些执法方式看似“严格”,实则违背了执法的初衷。群众不怕规则严格,怕的是规则执行中的“不近人情”,怕的是“一刀切”背后的懒政思维。北京这位交警的走红,本质上是大家对“有温度的执法”的集体期待——执法者不仅要懂法条,更要懂人心;不仅要维护秩序,更要传递善意。 这种“分寸感”从来不是凭空来的,背后是执法者的专业素养和人文关怀。他要在短时间内判断情况真伪,要平衡规则底线和群众诉求,还要考虑到社会影响。这考验的不只是法律知识,更是共情能力和责任担当。人民日报点赞的,也正是这种“刚柔并济”的执法理念——严的时候不含糊,宽的时候有依据,让群众在遵守规则的同时,也能感受到社会的温暖。 执法不是一场“猫鼠游戏”,而是一次又一次的沟通与守护。当执法者多一份体谅,群众就会多一份配合;当规则多一份温度,社会就会多一份和谐。这位北京交警的做法,给所有执法者提了个醒:最好的执法,是让人心服口服,是让规则成为保护群众的屏障,而不是隔阂彼此的高墙。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。