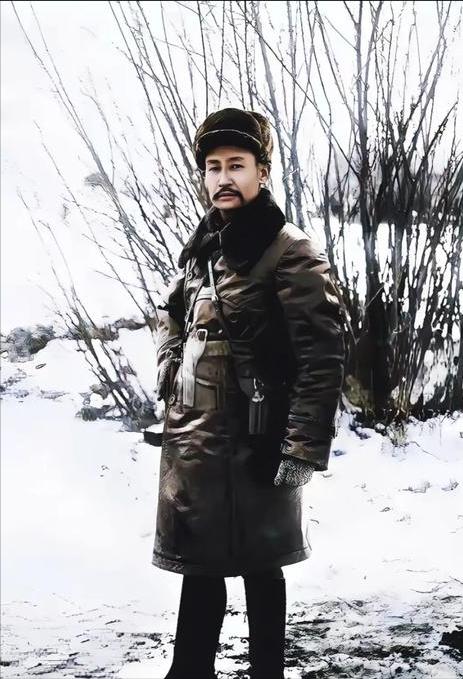

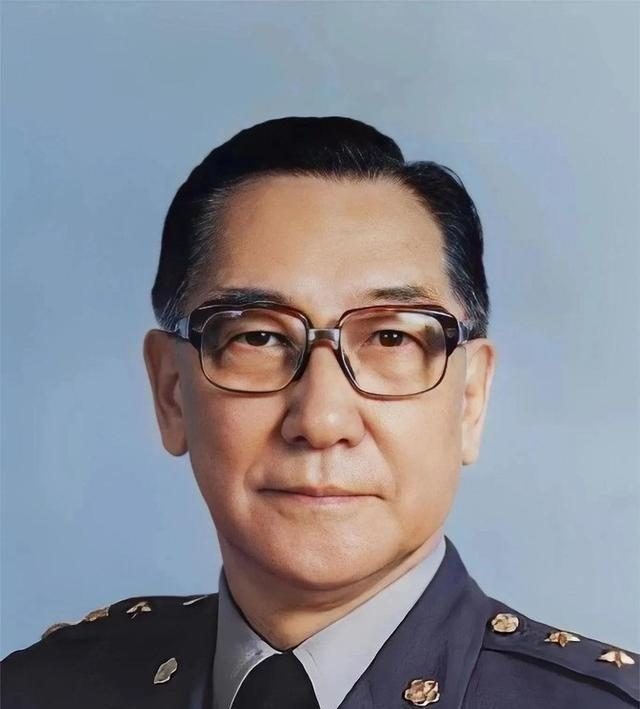

1932年,马占山宣布向日本投降,顿时国内上下骂声一片,然而在受降仪式上,马占山竟以不识字为由,拒绝在协议上签字!一个月后,他更是从日本人手里骗走2000万元! 九一八事变后,东北大地陷入水深火热,国民政府的不抵抗政策让侵略者长驱直入。 就在这绝望之际,马占山临危受命,扛起了黑龙江抗日的大旗。 当时的黑龙江财政枯竭,士兵冬衣单薄,武器弹药匮乏,面对的却是装备精良、人数数倍于己的日军。 即便如此,他没有退缩,在嫩江桥畔布下防线,下达了自事变以来第一道抵抗命令。 零下三十度的严寒中,士兵们啃着冻硬的窝头,在战壕里坚守,马占山亲自到前线指挥,与士兵们同生共死。 这场战斗打得异常惨烈,双方短兵相接,阵地多次易手,日军的飞机大炮在近战中难以发挥作用,被预先埋伏的守军打得落花流水。 凭借着顽强的意志,这支孤军硬是坚守了半个多月,打破了日军不可战胜的神话。 江桥抗战的消息传遍全国,点燃了国人的抗日热情,海外侨胞纷纷捐款捐物,大批热血青年奔赴东北,加入抗日队伍,马占山的名字成为了民族英雄的象征,甚至出现了以他命名的香烟,成为全民追捧的精神符号。 江桥失守后,马占山并未放弃,又在海伦等地与日军多次交战。但孤立无援的困境始终没有改变,南京政府的嘉奖令接踵而至,却从未派出一兵一卒的支援。 长时间的苦战让部队伤亡惨重,弹药和粮食耗尽,继续硬拼只会全军覆没。 在这样的绝境下,马占山做出了一个震惊全国的决定,接受日伪的任命,出任伪黑龙江省省长。 消息一出,举国哗然,曾经的民族英雄瞬间被骂成“汉奸”,报纸上满是怒斥的标题,各界人士纷纷谴责,马占山背负起了千夫所指的骂名。 可没人知道,这看似投降的背后,藏着一场蓄谋已久的诈降大计。 受降仪式上,面对日方递过来的协议,马占山以不识字为由坚决拒签,让日军的如意算盘落了空。 担任伪职的四十天里,他始终没有穿伪满洲国的制服,更没有做过一件损害国家和民族利益的事。 相反,他利用伪省长的身份,一边秘密联络抗日义士,收集日军情报,一边筹集军费和物资,悄悄转运到黑河等地储备起来。 他还以招兵发饷为由,从日军手中拿到了一大笔巨款,转头就用这些钱购买武器弹药,为再次抗日做准备。 仅仅四十天后,马占山就带着两百多名亲随,趁着日军不备悄然离开齐齐哈尔,抵达黑河后立刻通电反正,再次举起抗日大旗。 他不仅自己脱险,还秘密运出了大批汽车、战马、巨款和军需物资,这些都成为了后续抗战的重要储备。 随后,他联合吉林、海拉尔的抗日力量,组建了东北救国抗日联军,自任总司令,继续在东北大地与日军周旋。 这场诈降大计,直到后来《马占山痛告国人书》的披露才真相大白。 文中明确说明,当初选择诈降,就是为了缓敌追击、保存实力,等待时机再举义旗,同时侦探日军阴谋。 历史专家研究后确认,马占山伪职期间的所有行动,都印证了诈降的事实,没有丝毫损害民族利益的行为,四十天后的反正更是最有力的证明。 这种忍辱负重的抉择,远比一时的冲锋陷阵更需要勇气,为了民族大义,甘愿背负千古骂名,这份格局和担当,不是普通人能做到的。 从抗战初期到解放战争,马占山始终以民族利益为重,不计较党派分歧,用实际行动践行着救亡图存的誓言。 从草莽英雄到抗日名将,从被骂汉奸到反正救国,他的每一步选择都紧扣民族命运。 历史最终给出了公正的评价,他是当之无愧的民族英雄,他的抗战精神包含着责任担当、自我牺牲和英勇战斗的品质,马占山用诈降的方式保存抗日火种,用一生的坚守诠释了民族气节。