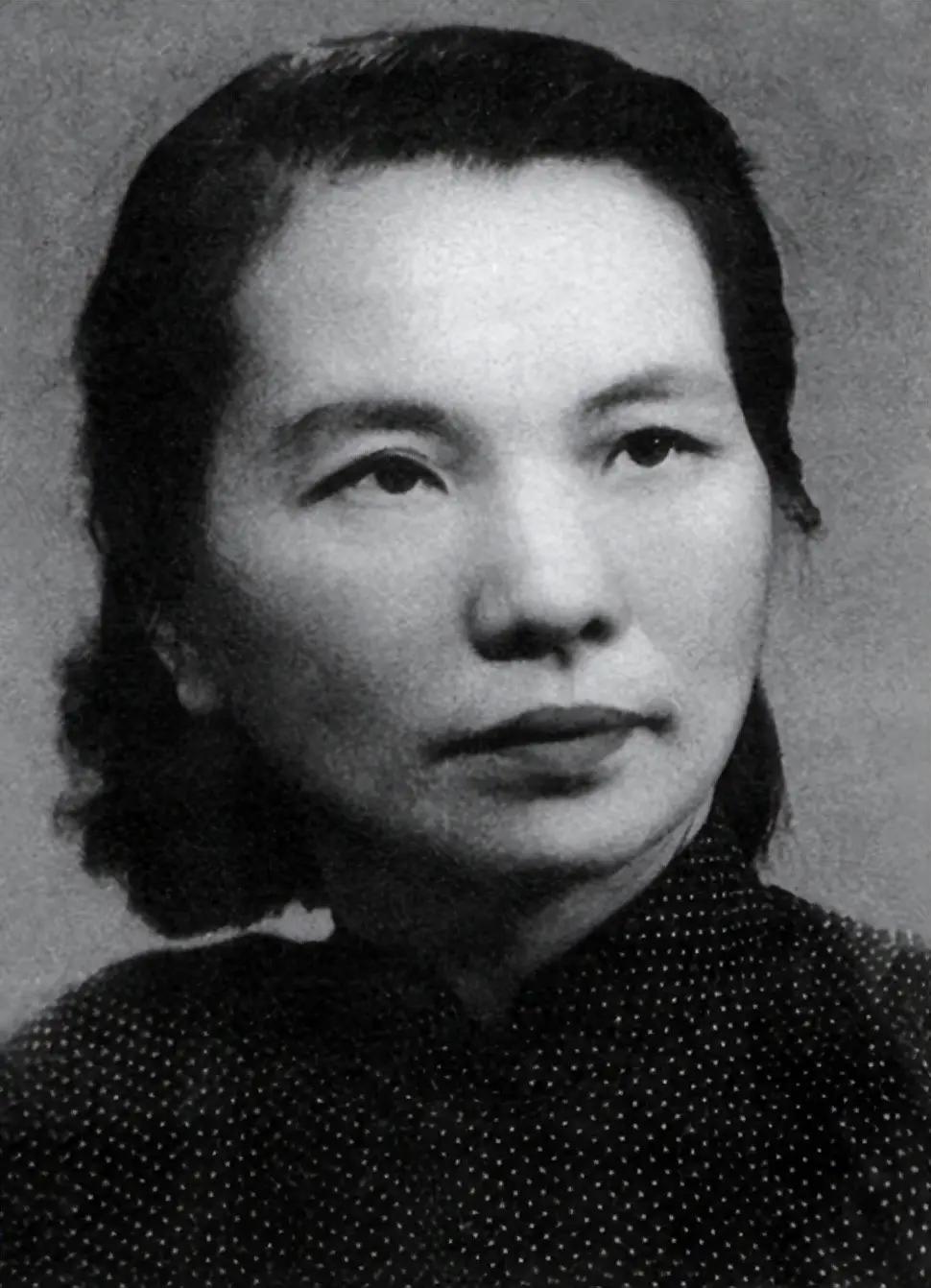

朱枫牺牲后,没人为她收尸料理后事,当时通知了阿菊,但她怕被牵连,没敢去!之后被拉到医学院做了解剖,就草草火化了! 朱枫1950年6月10日在台北马场町刑场被枪决,身中六弹,年仅45岁。国民党当局认定她是间谍,行刑后直接封锁消息,遗体无人认领,扔进临时停尸房三天。 谁能想象,这位45岁的女性,前一刻还在为传递关键情报奔走,下一刻就倒在了冰冷的枪口下。身中六弹的创伤,没能摧毁她生前坚守的气节,却让她死后连一丝体面都难以保全。临时停尸房阴暗潮湿,弥漫着消毒水和腐败的混合气味,朱枫的遗体被随意丢弃在角落,身上还穿着行刑时的旧衣,血迹浸透布料,与冰冷的水泥地粘在一起。三天里,没有亲人送别,没有同志吊唁,只有巡逻的特务偶尔驻足,眼神里满是冷漠。 通知的阿菊,是朱枫潜伏台北时结识的友人,两人曾以姐妹相称,朱枫偶尔会借着探望的名义传递简单信息。可在1950年的台北,“通共”是灭顶之灾。国民党当局为了震慑民众,不仅公开处决“政治犯”,还会牵连其亲友,轻则监禁,重则处决。阿菊接到通知时,家里正被特务监视,丈夫反复叮嘱“多一事不如少一事”,她攥着电话听筒,手指发白,眼泪在眼眶里打转,却终究没敢迈出家门。没人有资格指责她的懦弱,在白色恐怖笼罩的台北,活下去已经需要莫大的勇气,任何一点与“地下工作者”的牵连,都可能让整个家庭万劫不复。 朱枫的遗体被拉到医学院时,没有任何身份标识,只被标注为“编号73”的“政治犯”。在那个年代,国民党当局对待被处决的地下工作者,往往采取最冷酷的处理方式——让医学院学生进行解剖,美其名曰“医学研究”,实则是对革命志士的二次践踏。他们剥夺了朱枫最后的尊严,让她的遗体成为冰冷的“标本”,解剖结束后,仅用简陋的木箱装殓骨灰,草草埋在郊外的乱葬岗,没有墓碑,没有姓名,仿佛她从未在这个世界上存在过。 没人知道,这位看似柔弱的女性,背后藏着怎样坚定的信仰。朱枫出生于浙江镇海的书香门第,原本过着锦衣玉食的生活,丈夫是银行家,子女绕膝。可1937年日军侵华的炮火,击碎了她的安稳生活,目睹同胞流离失所、国土沦陷,她毅然放弃优渥家境,加入地下党组织,成为一名秘密交通员。从上海到香港,再到台湾,她以商人、教师的身份为掩护,辗转多地传递情报,每次出行都做好了牺牲的准备。1949年,她接受任务前往台湾,与吴石、陈宝仓等同志搭建情报网络,为解放台湾搜集关键军事部署,却因叛徒出卖,在即将完成任务时被捕。 被捕后的朱枫,遭受了国民党特务的严刑拷打。鞭子抽打、老虎凳、电刑……特务们妄图从她口中撬出情报网络的核心信息,可她始终咬紧牙关,只字不吐。审讯记录里,留下了她最后的倔强:“我是中国人,为祖国统一做事,何罪之有?”她知道,自己的每一次沉默,都能保护更多同志的安全,都能为解放事业争取一丝希望。直到行刑前,她还特意整理了头发和衣物,保持着革命者的体面,面对枪口时,没有丝毫畏惧,眼神里满是对祖国的眷恋。 朱枫的牺牲,被国民党当局刻意掩盖了整整40年。直到1990年,随着两岸关系缓和,她的子女通过多方打听,才得知母亲早已牺牲的真相。1999年,朱枫的骨灰被护送回大陆,安葬在宁波革命烈士陵园,墓碑上刻着“朱枫烈士之墓”六个大字,这是迟到近半个世纪的认可与尊严。当年参与解剖的医学院学生,晚年在回忆录中写道:“那位编号73的女性,眼神里的坚定让我终生难忘,后来才知道她是革命烈士,我愧疚了一辈子。” 朱枫的故事,是无数隐蔽战线工作者的缩影。他们在黑暗中潜行,在刀尖上起舞,为了国家统一和民族解放,不惜牺牲生命,甚至死后还要遭受屈辱。阿菊的退缩,不是懦弱,而是时代的悲剧;国民党当局的残暴,恰恰反衬出革命者信仰的坚定。今天,我们站在和平年代,回望那段峥嵘岁月,更要铭记朱枫这样的烈士——他们用生命诠释了什么是家国情怀,什么是民族气节,他们的名字,理应被永远镌刻在历史的丰碑上。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。