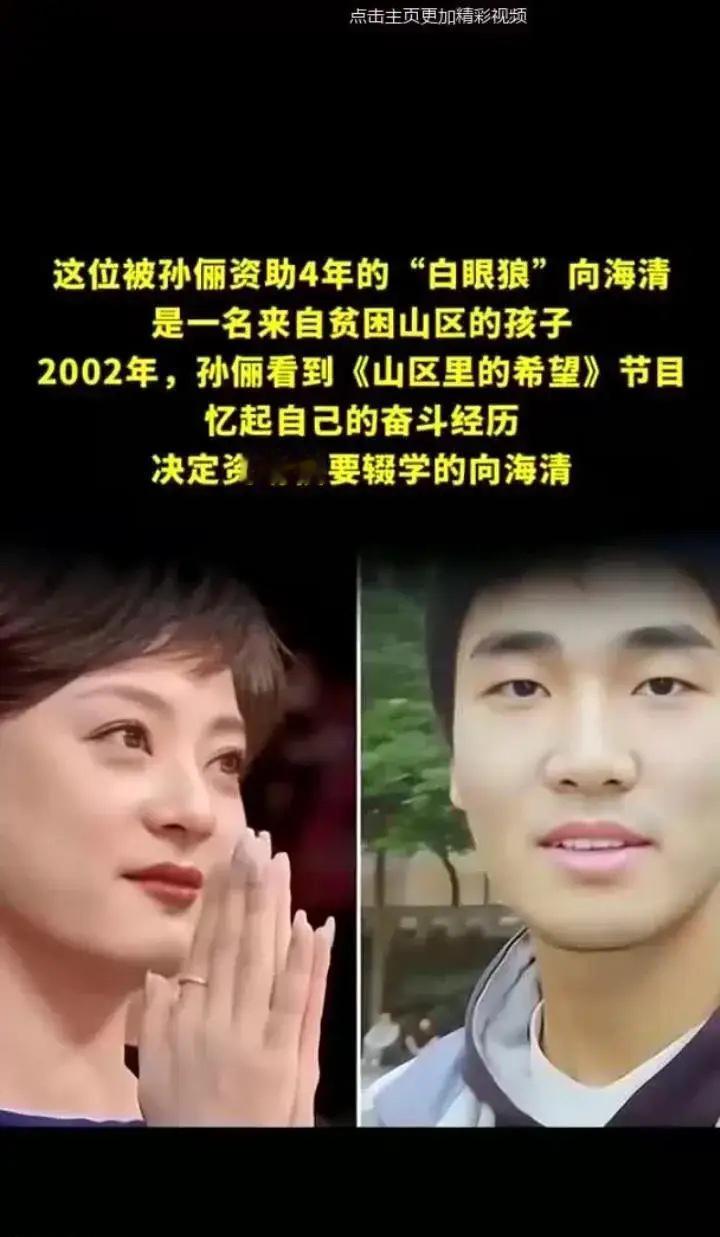

“每月就给我500块,资助不起装什么孙子!”2006年,贫困大学生向海清向媒体怒斥:我要把孙俪的“丑事”彻底揭露,孙俪就是个伪君子,她答应资助我到大学毕业,却现在撒手不管了,搞得我连饭都吃不上了! 谁能想到,这场闹得沸沸扬扬的“资助反目”,源头是四年前一次纯粹的善意。2002年,孙俪通过电视节目看到了向海清的故事——重庆贫困山区的少年,父母离异后跟着奶奶生活,住漏雨的土房,却凭着一股韧劲考上重点高中,连学费和口粮都要靠邻里接济。彼时刚凭借《玉观音》走红的孙俪,想起自己早年北漂的艰辛,当即决定资助向海清,不仅承担他高中三年的全部学费,每月还额外给200元生活费,叮嘱他“好好读书,有困难随时说”。 为了让向海清安心学习,孙俪的母亲邓丽芳主动对接沟通,像照顾亲儿子一样关心他的生活。知道他冬天缺棉衣,就寄去厚实的羽绒服;听说他学习压力大,就打电话鼓励他;甚至在他考上上海水产大学后,特意把月资助额提高到500元,还额外给了一笔开学费,让他置办生活用品。按照2006年的物价,上海高校食堂一顿饭不过3-5元,500元生活费足够覆盖基本饮食开销,再加上学校的贫困生补助,完全不至于“吃不上饭”。 矛盾的爆发,始于向海清进入大学后的变化。脱离了山区的艰苦环境,他开始攀比享乐:看到同学用手机,就向孙俪方面索要;同学请客吃饭,他也要跟风买单,钱不够就频繁伸手要钱,理由从“买学习资料”变成“聚餐开销”“添置新衣”。孙俪的经纪人多次劝说他理性消费,提醒他资助的初衷是帮他完成学业,而非满足虚荣心,可向海清不仅不听,反而觉得“明星赚钱容易,多给点怎么了”。 真正的导火索是一次额外索求。2006年下半年,向海清以“要报培训班”为由,要求把月资助额提高到1000元,被拒绝后又提出一次性预支半年生活费,遭到明确拒绝。孙俪方面觉得,向海清已经成年,应该学会规划开支,过度溺爱只会害了他,于是提出调整资助方式——将生活费直接打给学校,由辅导员监督发放,确保用到学习和基本生活上。这个合理的提议,却让向海清觉得“被控制”“没面子”,怒火中烧的他直接找到媒体,把自己塑造成“被明星抛弃的受害者”,一番添油加醋的控诉,瞬间把孙俪推上舆论风口。 事情发酵后,网友很快挖出了真相。学校辅导员证实,向海清平时花钱大手大脚,经常和同学外出聚餐、买名牌球鞋,每月500元资助根本不够他挥霍;孙俪方面晒出了四年间的汇款记录和沟通短信,里面满是关心和劝说,没有半点敷衍;甚至有同学爆料,向海清曾炫耀“明星资助我,想要多少就有多少”。真相曝光后,舆论彻底反转,网友纷纷指责向海清“升米恩,斗米仇”,“把别人的善意当成理所当然,甚至得寸进尺”。 孙俪本人始终没公开回应,只是通过经纪人表示“很失望,但不后悔当初的资助”。这场风波让很多人反思:善意到底该有怎样的边界?资助不是无限责任,受助者更不该丢掉感恩之心。孙俪的初衷是帮一个贫困少年改变命运,可向海清却把这份善意当成了索取的资本,忘记了自己求学的初心,最终不仅毁掉了别人的信任,也让自己陷入舆论谴责。 多年后,向海清毕业后淡出公众视野,据说因口碑问题求职屡屡碰壁;而孙俪依然坚持做公益,只是在资助时多了一份理性,会更注重受助者的品德教育。这场闹剧早已落幕,但它留下的启示从未过时:善意需要被珍惜,感恩是做人的底线,再好的帮助,也救不了不懂知足的人。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。