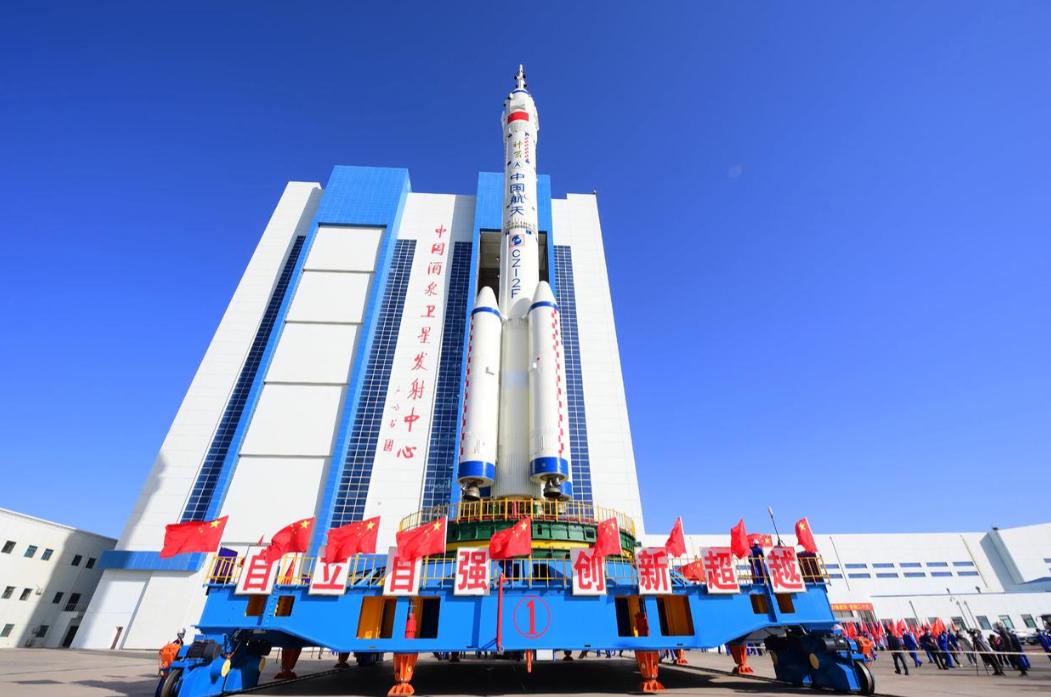

一旦这次神舟20号回不来,最极端的情况是发射神舟22 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 那一声轻微的“嘭”,几乎在一瞬间打乱了所有的计划,神舟二十号正准备返航,三名航天员已经和二十一号乘组完成交接,返地仪式都安排好了,结果就在分离前的几个小时,仪表盘闪烁出异常信号。 那声音可能只有金属轻轻一颤,但在真空的太空里,却像是命运在敲门,地面指挥中心同时捕捉到数据波动,整条指挥链瞬间切换到应急状态。 太空碎片这东西,看着不起眼,威力却大得离谱,哪怕只有几毫米,一旦以每秒七八公里的速度飞来,打在飞船上就像高速子弹命中心脏。 它们可能是几十年前火箭掉下的螺母,也可能是报废卫星的碎片,如今都成了在轨“幽灵”,一颗两毫米的小金属片,就能在航天器外壳上砸出坑,甚至撕裂燃料管道。神舟二十号的警报正是因为这些“太空砂砾”,没人敢掉以轻心。 三名航天员第一时间转移到核心舱的安全区,地面团队连夜推演二十多种风险场景,首要任务是确认:这次撞击到底伤到了哪儿,推进系统、燃料舱、控制线路、隔热层,一个个都要过筛子。 舱外可修的设备有备用零件,舱体结构问题就麻烦多了,要是检测到返回舱外壳有细微裂纹,那就得动用备用方案。毕竟,一旦返航中途失压,后果不堪设想。 与此同时,航天员在轨的日子不得不延长,他们会多驻留一段时间,完成检测与修复任务,好在空间站的三舱组合能容纳六人,氧气和食物还能顶得住,为了节省物资,地面已经计划调整下一艘货运飞船的发射,把补给时间往前提,整套方案像齿轮一样咬合,哪怕再多出几天,都要确保他们在太空里万无一失。 有人或许会问,不能直接让他们搭神舟二十一号回来吗?答案是否定的,按照空间站安全规范,轨道上只要有人,就必须留下一艘可用的载人飞船,以防突发情况。 现在二十一号就是这艘“生命舱”,如果贸然动用,等于让空间站失去了最后的逃生工具,于是另一艘沉默的“影子飞船”——神舟二十二号,被提上了桌面。 这艘“随时待命”的飞船并不是临时凑的,它早就和配套火箭一起在酒泉的总装厂房里待命,所有检测都做完,燃料只差最后一步加注,只要一声令下,能在十天内完成发射准备。 发射后,它会以无人方式对接空间站,把三名航天员安全接回地面,整个流程早在几年前就被写进应急手册,“打一备一”的制度让每一次发射背后都有第二套命运的保险。 除了备份飞船,空间站自身也早穿上了“防弹衣”,近几年,航天员出舱时安装了多层防护罩,像给舱体加了外骨骼,外层抵消撞击能量,内层负责缓冲,原理有点像古代盔甲。 地面还有碎片监测网络,二十四小时追踪轨道垃圾,一旦预测到危险轨迹,空间站就能通过轨道调整避开,听上去像“太空漂移”,实际上是航天工程师用数学算出来的精确舞步。 然而再完备的防护,也挡不住碎片越来越多的现实,如今的低地轨道,像是一条没有红绿灯的高速路,各国卫星、废弃部件乱飞,光是能被追踪的碎片就超过四万件,小到螺钉,大到整节火箭残骸。 有人担心,这样下去迟早会触发“凯斯勒连锁反应”一次碰撞带来更多碎片,碎片再撞出新碎片,最后让整个轨道成了“不能用的垃圾场”。 所以神舟二十号的这次惊险,并不是孤立事件,而是整个人类航天面临的新考题,中国的应对方式是把“最坏的情况”想在前面:每次发射一艘飞船,另一艘必定在地面备好;每一个舱段都有双重系统;连航天员的药品都做了冗余配置,这种“凡事留后手”的思维,正是安全底线的真正意义。 也许未来几天,地面会宣布神舟二十号安全返航;也可能神舟二十二号要临危登场,不管哪种结果,都意味着这套体系正在按预期运转——有惊无险,那声轻响带来的惊心动魄,换来了系统的再一次自我验证。 人类探索太空,风险永远无法消除,但可以被层层化解,真正的勇气不是无所畏惧,而是把每个“万一”都准备到位,太空离我们越来越近,而那份对安全的敬畏,才是中国航天最闪亮的底色。 对此,大家有什么看法呢?