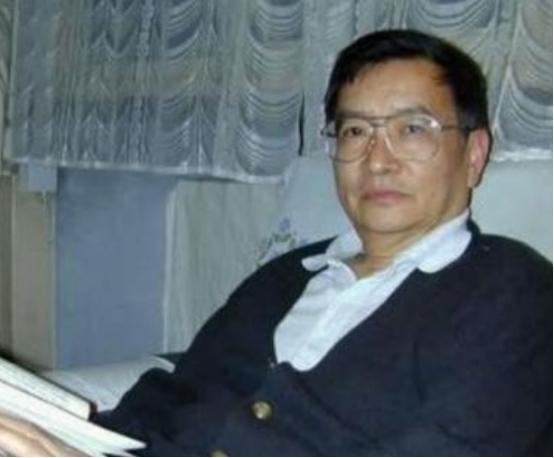

1969年,37岁梁从诫被下放江西劳动,妻子周如枚立刻提离婚,还给儿子改名换姓,不久后改嫁,12年后,人们看到周如枚的下场,纷纷感慨:凉薄之人,终究没有好下场! 梁家是书香世家,祖父梁启超是维新先驱,父母更是建筑学界泰斗。周家同样不凡,父亲周培源是著名物理学家,后来还当了北京大学校长。两家交情深厚,两个孩子从小一起在书香气里长大,友谊顺理成章变成爱情。 父母本希望梁从诫继承家学当建筑师,他名字里的“从诫”,就是师从北宋建筑家李诫的意思。可惜他考清华建筑系差了6分,转而学了历史,照样在学术上崭露头角。 周如枚则凭着出色的语言天赋,在翻译界做得风生水起。上世纪五十年代初,两人结婚,后来儿子出生,小家庭过得安稳幸福。 谁也没料到,平静的日子会被时代风暴打破。1969年,37岁的梁从诫作为知识分子,被下放到江西上高县劳动改造。 从前在讲台上侃侃而谈的学者,如今要在田间挑粪、放牛,干最粗重的活。更难熬的是精神上的落差,他几乎和外界断了联系。 就在这时,周如枚提出了离婚。那个年代“株连九族”是常事,丈夫被下放意味着全家都有风险。 她不仅要考虑自己的前途,更怕连累父亲和年幼的儿子。离婚后,她把儿子“梁鉴”改成了母姓,彻底切断了和梁家的联系。 这个决定在当时引来了不少非议,有人说她凉薄。可没人知道,单身母亲的日子并不好过。 周如枚靠着翻译工作独自抚养儿子,在那个对单身母亲并不友善的年代。她硬是凭着韧性撑了下来,后来结识了麻醉学专家谢荣。 谢荣不仅学问好,对她和儿子也格外包容,两人组建了新家庭,还生了个女儿。谢荣待继子视如己出,给了这个家久违的安稳。 远在江西的梁从诫,正经历着人生最艰难的时光。近十年的劳动改造里,他无数次濒临崩溃,却从没抱怨过一句。 得知前妻改嫁、儿子改姓的消息时,他也只是默默藏在心里。他把所有精力都用来熬日子,等着云开雾散的那天。 1978年,梁从诫终于重返北京,重新回到了学术领域。他没有沉湎于过去的恩怨,反而找到了新的人生方向。 他创办《百科知识》杂志,一篇关注乡镇企业环保问题的来稿,让他从此投身环保事业。 1994年,他成立了中国第一个群众性环保组织“自然之友”。为了首钢搬迁,他在政协会议上反复提案,给市长写信据理力争。为了保护北京旧城和四合院,他到处奔走呼吁,不放过任何发声机会。 季羡林先生都佩服他:“宁愿丢一个历史学家,也要多一个‘自然之友’。”他后来获得了“地球奖”“公众服务奖”等诸多荣誉,却总说自己只是个尽责任的公民。 他和高中同学组建了新家庭,晚年提起周如枚,还会说那是最初的恋人。那些共同度过的岁月,在他心里始终是温暖的回忆。而周如枚的人生,却在八十年代初走向了终点。 她不幸患上重病,年仅四十七岁就离开了人世。万幸的是,丈夫谢荣始终守在病床前悉心照料,给了她最后的温暖。 她走后,留下了年幼的女儿和已经长大的儿子。有人曾拿周如枚的早逝说事,感慨“凉薄没好下场”。可真要放在那个特殊年代,谁也说不清自己会做怎样的选择。 周如枚的决定或许有现实考量,但她独自抚养儿子的坚韧也不该被忽视。而梁从诫的可贵之处,在于从未被苦难扭曲心性。 他把下放时的磨砺,变成了后来投身公益的底色,始终记得“人要有社会责任感”。这或许就是出身世家真正的传承,不是财富地位,而是刻在骨子里的格局。 其实时代的浪潮里,每个人的选择都有苦衷。但最终决定人生高度的,从来都是顺境时的清醒和逆境时的坚守。 如果是你处在那样的年代,会做出怎样的选择? 欢迎在评论区留下你的看法。 官方信源: 中国青年网《梁从诫 名门之后的“绿色人生”》 光明网《老同学梁从诫》(文摘报) 南方周末《我的同学梁从诫:在时代的大风潮里》