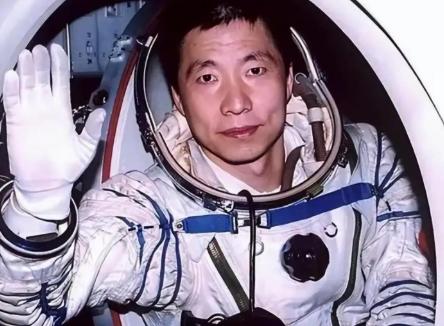

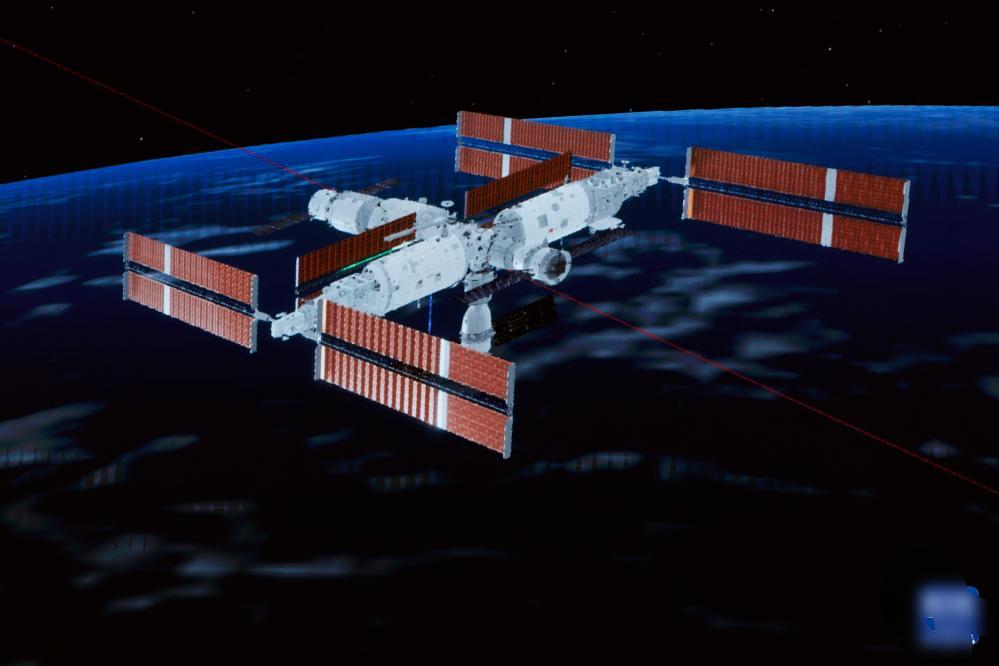

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 2003年10月15日9点,长征二号F火箭托举神舟五号升空,38岁的杨利伟成为中国叩问太空的第一人,但这场载入史册的飞行从一开始就藏着致命陷阱。 火箭攀升至三四十公里高度时,突然爆发的剧烈共振让舱内一切开始狂抖,8个G的负荷像无形的巨手挤压着他的身体,五脏六腑仿佛要被震碎,眼前阵阵发黑,这是地面千百次训练从未模拟过的险情,杨利伟后来回忆时坦言当时以为自己要牺牲了,这濒死的26秒成了中国载人航天史上最惊心动魄的瞬间。 没人知道他是靠怎样的意志力扛过来的,直到整流罩打开,阳光照进座舱,他下意识眨眼的画面传到地面指挥中心,掌声才冲破寂静。 还有离奇的是太空中的“敲门声”,在343公里高度的密闭舱内,毫无规律的“咚咚”声不时响起,像木锤敲铁桶,杨利伟趴在舷窗反复查看,外面只有深邃的宇宙,这声音既非舱内设备故障,也不似远处传来,一度让人心生寒意。 后来神舟六号、七号的航天员都听过这声音,直到“月宫一号”实验才揭开谜底——密闭舱体在温度湿度变化引发的压力波动下,内壁材料会发生微小形变,这才是“敲门者”的真面目,连美国阿波罗飞船和苏联BIOS-3实验都遇过同款“灵异事件”,可不是外星人来串门。 返回阶段的惊险更甚,飞船穿越大气层时,舷窗被摩擦产生的高温烧得通红,红白相间的防烧蚀层碎片像火雨般划过,右侧舷窗突然出现裂纹,杨利伟心里咯噔一下,以为这次真要“光荣”了。 事后技术人员才发现,裂纹只是外层防烧涂层剥落,并非舷窗本体,但这种直面死亡的冲击,不是谁都能承受的。 最终返回舱着陆时,他的嘴唇被麦克风磕破,却笑着对搜救人员说“可见着亲人了”,这份从容背后是九死一生的侥幸。 这场首飞攒下的经验比黄金还珍贵。那26秒的共振数据,直接推动科研人员优化了火箭振动控制技术,后来的神舟飞船再也没出现过类似问题;舷窗涂层的隐患被彻底整改,防烧蚀系统升级换代;连“太空敲门声”的成因排查,都为舱体材料选择提供了关键依据。 要知道,杨利伟能成为首飞人选绝非偶然,他在空军10年安全飞行1350小时,曾成功处置发动机停转的空中特情获三等功,入选航天员后在8大类58个专业近百项训练中全获优秀,离心机8.5倍超重训练从未按过停飞警铃,这样的硬核素质让他能在险情中留存下最宝贵的一手数据。 他不再登天,是因为中国航天更需要他在地面当“铺路石”。2005年他出任航天员科研训练中心副主任,把首飞时的生理感受、操作细节编成教材,手把手教后续航天员如何应对太空突发状况。 2010年升任载人航天工程办公室副主任后,主导完善航天员选拔标准,从临床医学到航天生理功能的数十项考核指标,都融入了他的亲身经验。 费俊龙、聂海胜的神舟六号多人多天飞行,翟志刚的神舟七号太空漫步,乃至如今中国空间站的常态化驻留,每一批航天员都受过他的指导,相当于把他的“太空经验”复制给了整个航天员队伍。 2019年他成为载人航天工程副总设计师,更是从战略层面推动技术突破。他牵头的舱内环境优化项目,结合自己首飞时的密闭空间体验,让空间站的温湿度控制精度提升到±2℃,从根本上减少了材料形变引发的“敲门声”。 在国际合作中,他把神舟五号带的联合国旗帜交给安南,如今十几个国家的实验项目入驻中国空间站,外籍航天员来中国受训,都有他穿针引线的功劳。 2024年他获得“钱学森最高成就奖”,这份荣誉恰是对他地面贡献的最佳注解——比起再上一次太空,培养更多航天员、推动整个工程进步的价值显然更大。 有人或许会问,身体条件允许为何不再飞?要知道航天员黄金飞行期有限,而他的经验在地面能发挥乘数效应。就像老中医的临床经验比开药方更值钱,杨利伟的首飞经历转化成的技术标准、训练体系,让中国载人航天少走了十几年弯路。 从神舟五号的“一人一天”到现在空间站的“六人半年”,他虽没再穿航天服,但他的影子留在了每一艘飞船的设计里,留在每一位航天员的成长中。 那些说“为什么不再登天”的人,其实没明白:他早已把自己的航天生命,融进了中国载人航天的每一步发展里。