这下可不止青藏高原知晓,全国人民都知道了:知名演员胡歌,长期在西藏参与垃圾清理,累计助力捡拾超40万件垃圾。

很少有人了解,胡歌与西藏的缘分早在20年前就已开启。2005年,他作为搜狗登山队成员,成功登上海拔6206米的启孜峰,那是他人生中抵达的最高海拔。下山时,队长王勇峰的一句“不是你们征服了雪山,而是雪山接纳了你们”,彻底改变了他对自然的认知。这句话如同一颗种子,在他心中沉寂多年后,最终生长为扎根高原的环保实践。

从2013年起,胡歌以志愿者身份走进青藏高原。他加入“绿色江河”社团,和其他志愿者一同生活、劳作,在三江源头搭建铁皮屋,顶着风沙或高温清理垃圾。在这里,没人把他当明星,他会默默整理收集到的尿液瓶,会为团队做饭,甚至曾在可可西里109国道沿线,和刘涛、陈龙争论“野外用过的厕纸该不该带走”——他坚持要带走所有垃圾,即便面对难以处理的纸巾,也认为这是对高原最基本的尊重。

截至2020年,志愿者团队在青藏高原累计捡拾垃圾超40万件,这其中,就有胡歌四次深入绿色驿站留下的足迹。

这份坚持从不是刻意打造的“人设”。2006年车祸后,助理张冕不幸离世,胡歌深陷愧疚,他将书籍版权费全部赠予张冕父母,还以张冕之名捐建了三十多所希望小学。而母亲抗癌三十年的坚强,更让他懂得生命与责任的重量。这些经历,让他的公益行动满含骨子里的真诚。他从不在社交平台刻意宣传捡垃圾的经历,直到志愿者们集体为他庆生,这些故事才渐渐被大众知晓。

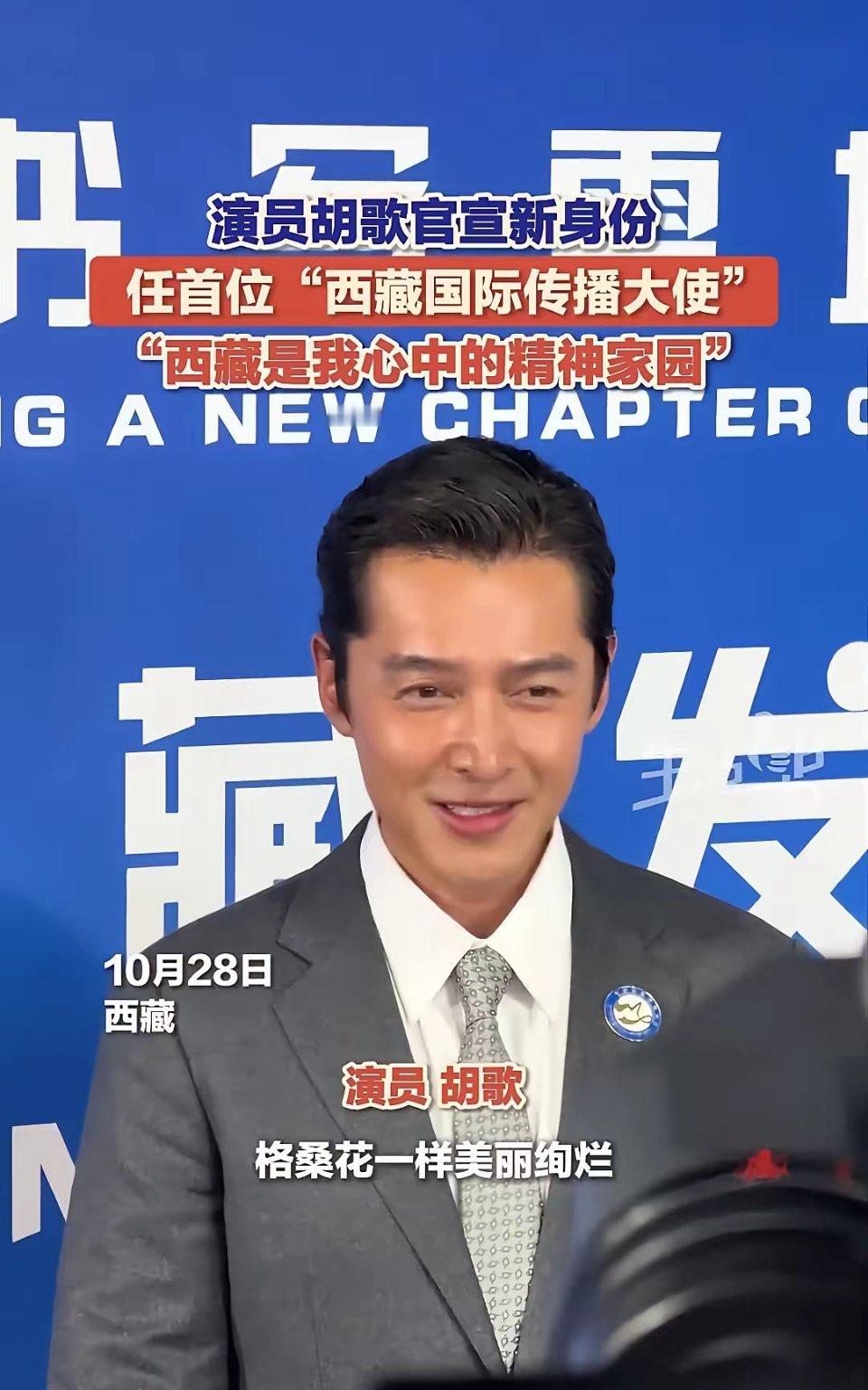

2025年10月28日,在2025·中国西藏发展论坛上,胡歌被正式授予首位“西藏国际传播大使”聘书。这份任命绝非偶然,而是对他十年高原坚守的认可——他不仅参与捡垃圾,更真正理解西藏。他在发言中提到,西藏的发展始终兼顾生态保护与民生改善,这些亲眼所见的变革,比任何宣传都更有说服力。

担任大使后,他的行动有了更明确的方向。他计划通过纪录片和短视频,把西藏的生态保护成果、非遗传承故事搬上荧幕,用海外受众能理解的方式,讲述雪域高原的变化。在可可西里藏羚羊产崽季,他主动放弃进入核心区拍摄,担心明星效应吸引游客打扰当地生态,转而沿着国道捡拾垃圾,用行动诠释“不打扰就是最好的保护”。这种“先做再说”的态度,让他的传播更有分量。

如今不少公众人物把公益当作“镀金”,拍几张照片、捐一笔钱便草草结束。胡歌的不同之处在于,他把高原环保变成了生活的一部分。他清楚知道,青藏高原的垃圾多来自车窗抛物,这些塑料瓶、塑料袋不仅污染环境,还可能导致牧民的牛羊误食死亡,而高原自然恢复能力极弱,垃圾清理全靠人力手捡背驮。这份认知让他的行动更具针对性,也让他的传播能直击问题核心。

他的故事之所以动人,在于打破了“明星公益”的刻板印象。没有华丽的辞藻,没有盛大的仪式,只有在高海拔地区弯腰捡垃圾的身影,只有和志愿者争论环保细节的较真。这种接地气的坚守,让更多人意识到,环保从不是遥不可及的口号,而是带走一张纸巾、不乱扔一个瓶子这样的小事。

公众人物的真正价值,或许就藏在这样的“长期主义”里。不是一时的热度,而是持续的行动;不是空洞的发声,而是扎实的践行。胡歌用二十年时间,从雪山脚下的登山者,变成高原环境的守护者,如今又成为西藏故事的传播者,每一步都走得坚定。

真正的影响力,从来不是靠名气堆砌,而是用行动沉淀。胡歌的高原之路,为所有公众人物树立了一个范本:唯有真心投入,才能真正联结人心,才能让公益与传播产生实实在在的力量。各位读者,你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

这下彻底传开了!不光青藏高原,全国人民都知道了:著名演员胡歌,长期在西藏参与垃圾清理,助力团队累计捡拾超40万件垃圾。

很少有人知道,胡歌与西藏的联结早在20年前就已埋下。2005年,他作为搜狗登山队一员,成功登顶海拔6206米的启孜峰,那是他人生中到过的最高处。下撤时,队长王勇峰的一句“不是你们征服了雪山,而是雪山接纳了你们”,彻底重塑了他对自然的认知。这句话像一颗种子,在他心里沉寂多年,最终长成了扎根高原的环保实践。

2013年起,胡歌以志愿者身份走进青藏高原。他加入“绿色江河”社团,和其他志愿者同吃同住,在三江源头搭建铁皮屋,顶着风沙或高温捡拾垃圾。在这里,没人把他当明星,他会默默整理收集到的尿液瓶,会给团队做饭,甚至曾在可可西里109国道沿线,和刘涛、陈龙争论“野外用过的厕纸该不该带走”——他坚持要带走所有垃圾,哪怕是难处理的纸巾,认为这是对高原最基本的尊重。

截至2020年,志愿者团队在青藏高原累计捡拾垃圾超40万件,这其中,就有胡歌四次深入绿色驿站留下的身影。

这份坚持从不是刻意营造的“人设”。2006年车祸后,助理张冕离世,胡歌陷入深深的愧疚,他将书籍版权费全部捐给张冕父母,还以张冕之名捐建了三十多所希望小学。母亲抗癌三十年的坚强,更让他懂得生命与责任的重量。这些经历,让他的公益行动带着骨子里的真诚。他从不在社交平台刻意宣传捡垃圾的事,直到志愿者们集体为他庆生,这些故事才慢慢传开。

2025年10月28日,在2025·中国西藏发展论坛上,胡歌被正式授予首位“西藏国际传播大使”聘书。这份任命绝非偶然,而是对他十年高原坚守的认可——他不只是捡垃圾,更懂西藏。他在发言中说,西藏的发展一直兼顾生态保护与民生改善,这些亲眼看到的变革,比任何宣传都更有说服力。

担任大使后,他的行动有了更清晰的方向。他计划通过纪录片和短视频,把西藏的生态保护成果、非遗传承故事搬到荧幕上,用海外受众能理解的方式,讲述雪域高原的变化。在可可西里藏羚羊产崽季,他主动放弃进入核心区拍摄,怕明星效应吸引游客打扰生态,转而沿国道捡拾垃圾,用行动诠释“不打扰就是最好的保护”。这种“先做后说”的态度,让他的传播更有分量。

现在不少公众人物把公益当“镀金”,拍几张照片、捐一笔钱就结束。胡歌不一样,他把高原环保变成了生活的一部分。他清楚,青藏高原的垃圾多来自车窗抛物,这些塑料瓶、塑料袋不仅污染环境,还会导致牧民的牛羊误食死亡,而高原自然恢复能力弱,垃圾清理全靠人力手捡背驮。这份认知让他的行动更有针对性,也让他的传播能直击问题核心。

他的故事之所以动人,是因为打破了“明星公益”的刻板印象。没有华丽的话,没有盛大的仪式,只有在高海拔地区弯腰捡垃圾的身影,只有和志愿者争论环保细节的较真。这种接地气的坚守,让更多人明白,环保不是遥不可及的口号,而是带走一张纸巾、不乱扔一个瓶子这样的小事。

公众人物的真正价值,或许就藏在这样的“长期主义”里。不是一时的热度,而是持续的行动;不是空洞的发声,而是扎实的践行。胡歌用二十年,从雪山脚下的登山者,变成高原环境的守护者,如今又成为西藏故事的传播者,每一步都很坚定。

真正的影响力,从不是靠名气堆出来的,而是用行动沉淀的。胡歌的高原之路,给所有公众人物立了个范本:只有真心投入,才能真正联结人心,才能让公益与传播产生实实在在的力量。各位读者,你们怎么看?欢迎在评论区讨论。