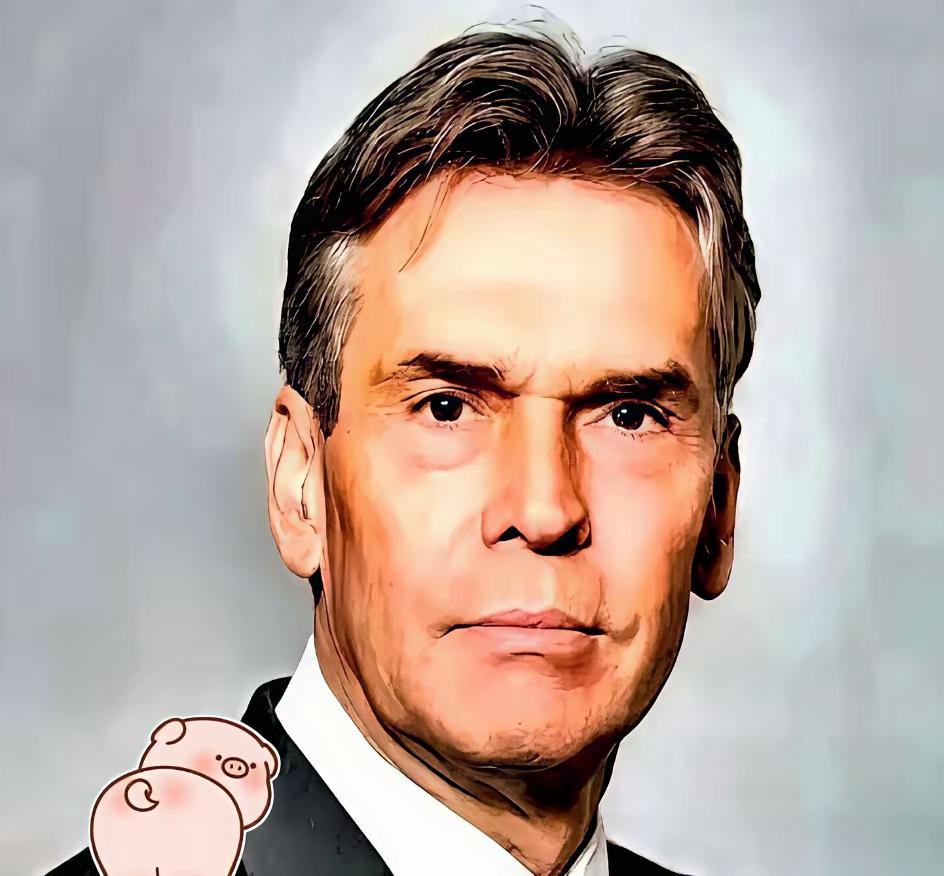

中方拒绝与荷兰官方就安世事件开展磋商,导致荷兰把控下的安世总部难以保障欧洲车企芯片供应,法国总统直接呼吁欧盟对中国实施“最严厉制裁”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 安世最早是荷兰飞利浦的半导体部门,后被飞利浦剥离,进入经营困境。2019年,中国的闻泰科技以330亿收购了安世,这个决策让安世从濒临破产的边缘迅速恢复过来,成为全球功率半导体的重要玩家。 安世的产品,特别是车规级晶体管和二极管,在全球范围内几乎每辆欧洲车的生产线上都有使用。它的封装测试产能集中在中国的东莞和苏州工厂,这两家工厂承担了全球70%的封装测试业务。 如果没有了安世的供应,欧洲的汽车产业将面临巨大的生产瓶颈。 荷兰的突然出手,让整个产业链陷入了混乱。荷兰政府通过法院取消了中方CEO的职务,并通过冻结股权的方式,企图把控安世的决策。 然而,荷兰显然低估了安世中国的生产能力。尽管荷兰掌握了安世的名义控制权,但安世的核心产能早已在中国,特别是东莞的封装测试工厂。 中方迅速作出了反应。中国商务部发布了出口管制令,禁止安世中国子公司向海外出口芯片。这一举动,直接让欧洲车企的芯片库存陷入紧张。 中国的反制非常精准,正好打在了欧洲汽车产业的痛点上:芯片供应短缺。如果这种局面持续,欧洲车企的生产线将面临停工的风险。 安世事件直接导致了欧洲汽车产业的芯片短缺,根据业内的估算,安世的芯片供应对欧洲汽车产业至关重要。德国的汽车巨头,比如大众和宝马,每天都在为芯片不足而头疼。 尤其是在德国狼堡工厂,每天由于缺芯损失的产值达1亿欧元。如果芯片供应中断超过三个月,整个欧洲汽车产业的损失将达到200亿欧元,甚至会造成10万以上的工作岗位流失。 但问题在于,车规级芯片的认证周期长达半年以上,短期内根本找不到能顶替安世产能的供应商。即使有新的供应商,重新认证的时间和成本也让欧洲车企无法快速适应。 这让他们面临一个极为困难的选择:要么接受中国的人民币结算,要么准备接受供应中断的风险。 面对安世事件,法国总统马克龙迅速发声,呼吁欧盟对中国实施“最严厉制裁”,以捍卫欧洲的产业安全。 马克龙的强硬态度在法国国内获得了一定支持,但在欧盟内部却没有得到一致回应。德国的态度尤为关键,因为德国车企是此次事件的最大受害者。 德国的经济部已经明确警告,继续对中国采取强硬措施只会加剧供应链的紧张,给德国汽车工业带来更大的损失。 意大利和西班牙也对此表示担忧,认为如果欧盟对中国实施制裁,可能会对本国的出口造成不小的反向影响。 特别是德国,它的汽车产业严重依赖中国市场,如果贸然与中国对抗,德国车企可能面临严重的供应链中断。 面对荷兰的突然行动和欧洲的压力,中方没有选择硬碰硬的对抗,而是迅速调整了战略。安世中国宣布,荷兰总部的决策在中国境内无效。 与此同时,中国加强了安世的本地化运营,东莞工厂继续正常生产,产品依然向国内客户供应。 不仅如此,安世中国还开始加快人民币结算的步伐。以往,安世的交易多是以美元结算,现在,所有的交易开始使用人民币。这不仅是对荷兰控制的绕开,也是中国加强产业链自主性的重要举措。 通过这一举动,中国展示了在全球产业链中的话语权,证明了“谁掌握产能,谁就有主动权”这一事实。 安世事件的发生,暴露了全球供应链中日益严峻的政治化风险。在全球化的今天,各国的产业链已经高度依赖,但也因此容易受到政治因素的干扰。荷兰的行为很大程度上是试图借助地缘政治对中国进行制衡,然而,政治化干预往往会适得其反。 从这一事件可以看出,全球供应链的核心不在于股权的控制,而在于实际的生产能力。荷兰通过控制股权试图掌控安世的命运,但忽视了安世的核心产能和技术在中国。即便荷兰掌控了公司的股权,生产线却依然在中国,依然可以运作。 荷兰政府的这一行为看似是为了维护“国家安全”,实则是在为美国的半导体封锁政策充当急先锋。 然而,这种做法不仅没有增强荷兰的产业安全,反而让自己陷入了一个进退两难的境地。荷兰以为通过控制安世的股权可以稳住局面,结果却发现,自己的决策完全无法影响中国的产能。 这一事件对全球企业来说是一次重要的警示:在全球化的现实中,掌握生产能力和产业链控制权才是决定命运的关键。如果将地缘政治置于商业规则之上,最终受害的将不仅仅是某一家企业,而是整个产业链。 在全球化的今天,控制生产能力比拥有股权更重要。荷兰政府试图通过控制安世的股权来干预供应链,结果却让欧洲车企陷入困境。而中国则凭借自身的制造能力,牢牢掌握了主动权。