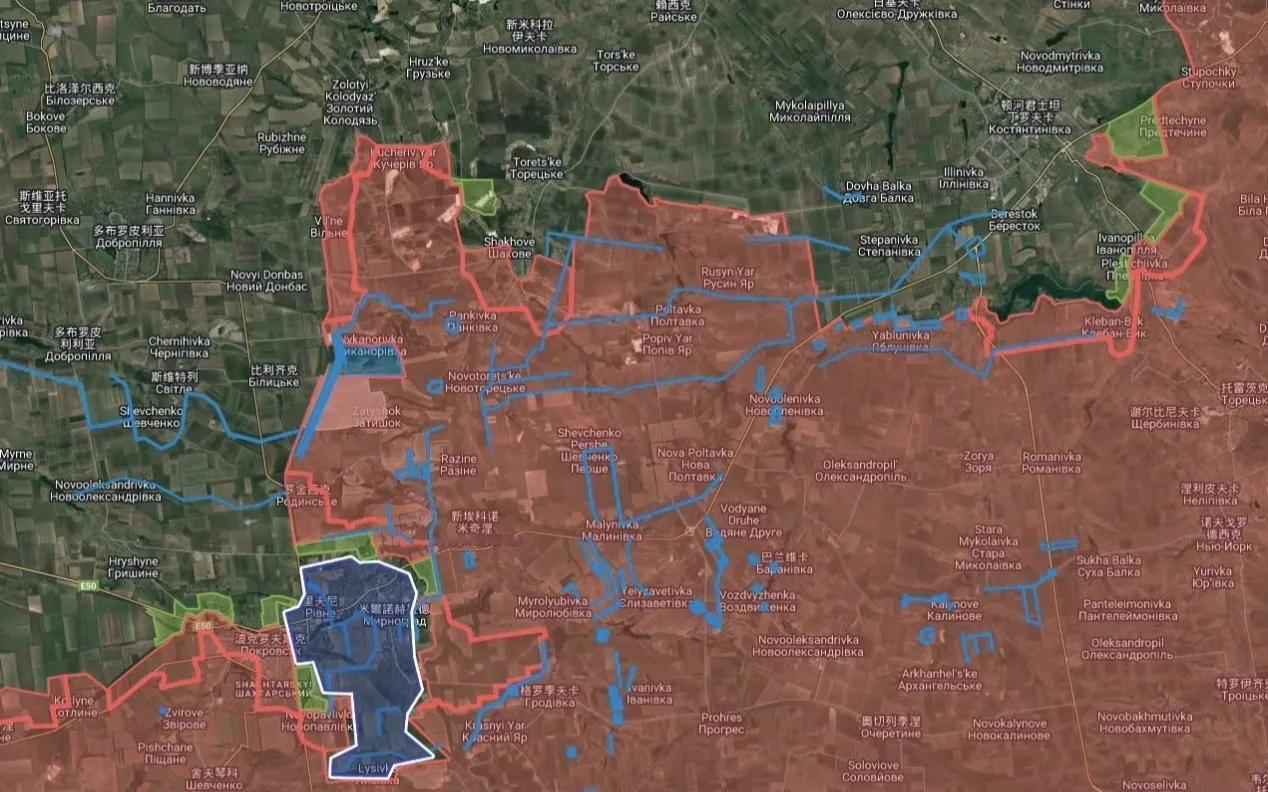

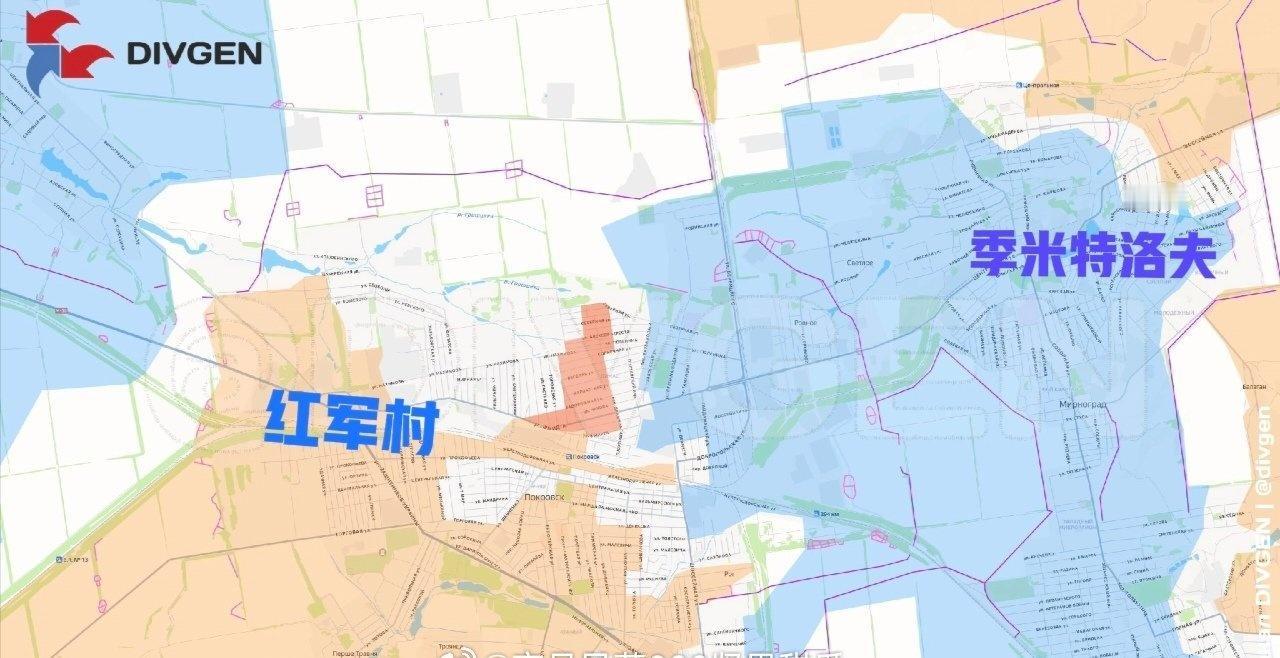

俄罗斯军队攻占新亚历山德罗夫卡 10月31日,俄罗斯国防部在每日战报中通报,“东部”集群部队已夺取第聂伯罗彼得罗夫斯克州的居民点新亚历山德罗夫卡。 新亚历山德罗夫卡是第聂伯罗彼得罗夫斯克州波克罗夫斯克区的一座村庄,人口约260人,位于维什涅沃村以北3公里处(俄国防部已于29日通报夺取维什涅沃村)。 这座藏在第聂伯罗彼得罗夫斯克州波克罗夫斯克区的小村子,说穿了就是俄军钉在乌军防线里的一颗关键钉子,尤其加上两天前刚拿下的维什涅沃村,等于在这一片区域硬生生扎出了两个互为犄角的支撑点。 从战术上讲,两个村子相隔仅3公里,刚好能形成交叉火力覆盖,不管是乌军想从这里反扑还是调动兵力,都得先掂量掂量这两颗钉子的分量,这种布局看着不起眼,实则是经过精准计算的战场操作,就像下象棋时先占住象眼,不显眼但能锁死一片棋路。 这次出手的俄军“东部”集群可不是新手,熟悉俄乌战场的都知道,这支部队在南顿涅茨克方向打过硬仗,最擅长的就是这种“小据点撬动大防线”的打法。 就拿上个月他们攻占新尼古拉耶夫卡的事来说,那也是个人口刚过300的小村子,结果拿下之后直接把控制范围往外推了五平方公里还多,更关键的是打通了通向扎波罗热州的侧翼通道,让当时在扎波罗热防线僵持的乌军腹背受敌。 这次新亚历山德罗夫卡的操作几乎是复刻了这套战术,只不过把目标放在了第聂伯罗彼得罗夫斯克州,要知道这个州是乌军连接东部战线和中部补给线的关键地带,波克罗夫斯克区更是直接卡住了几条重要的乡间公路——别小看这些土路,打仗时重型装备过不去的话,再好的兵力部署也白搭。 从战场细节就能看出俄军这次行动的周密性,10月29日先拿维什涅沃村,31日就啃下新亚历山德罗夫卡,中间只隔了两天时间,这种推进节奏不是盲目冒进,而是典型的“清障-巩固-再推进”流程。 根据前线披露的战报,俄军在这两场战斗里投入的是一个加强营的兵力,配备了12辆T-72B3主战坦克和8门“冰雹”火箭炮,对付村里的乌军防御力量刚好够用。 要知道乌军在这类偏远村庄通常部署的是连级防御单元,兵力大概在120人到150人之间,还得分散在各个房屋和战壕里,俄军这种集中兵力速战速决的打法,刚好能打对方一个措手不及。 有数据显示,光拿下新亚历山德罗夫卡这一战,俄军就歼灭了大约80名乌军士兵,还缴获了3辆装甲车和一批反坦克导弹,这种战果看着不算惊天动地,但对于拉锯战中的战线巩固来说,就是实打实的优势积累。 更值得说道的是这个小村子的战略辐射作用,它不像大城市那样有明确的地标,但位置刚好卡在维什涅沃村和波克罗夫斯克城区之间,等于把乌军从波克罗夫斯克派来的援兵挡在了半路。 之前乌军在这一带依托村庄搞了不少“弹性防御”,就是仗着村子小、俄军不屑于打,偷偷囤积弹药和兵力,这次俄军连拿两个小村子,等于是把乌军的这套小算盘彻底打乱了。 而且从更大的战场格局看,第聂伯罗彼得罗夫斯克州一边连着扎波罗热核电站所在的扎波罗热州,一边靠着哈尔科夫方向的战线,新亚历山德罗夫卡到手后,俄军东部集群就能从这里向两个方向提供策应。 要是扎波罗热方向吃紧,从这里调兵过去比从顿涅茨克主城出发能节省近三分之一的时间,这种战术灵活性可是花钱都买不来的。 可能有人会觉得拿两个小村子没必要这么大张旗鼓,但战场从来都是积小胜为大胜的游戏。就像去年俄军在赫尔松方向,也是先逐个清理周边的小村庄,把乌军的外围防线撕开口子后,才最终形成对赫尔松主城的包围。 这次新亚历山德罗夫卡和维什涅沃村的组合,就是在第聂伯罗彼得罗夫斯克州复刻这种战术,而且效率更高——去年清理类似规模的两个村子花了整整五天,这次只用两天就搞定,说明东部集群的协同作战能力明显提升了。 从俄军公布的战报能看出来,这次进攻是步坦协同加空中掩护的全套组合,无人机先侦查清楚乌军的火力点,坦克随后抵近摧毁,步兵再跟进清剿,整个流程行云流水,这种战术打磨得越熟练,后续推进的阻力就越小。 说到底,新亚历山德罗夫卡的价值从来不是那260个居民的房子,而是它能让俄军在这片战场上掌握主动权,就像打牌时拿到了关键的顺子,虽然单张看着普通,但凑在一起就能打通整条战线。