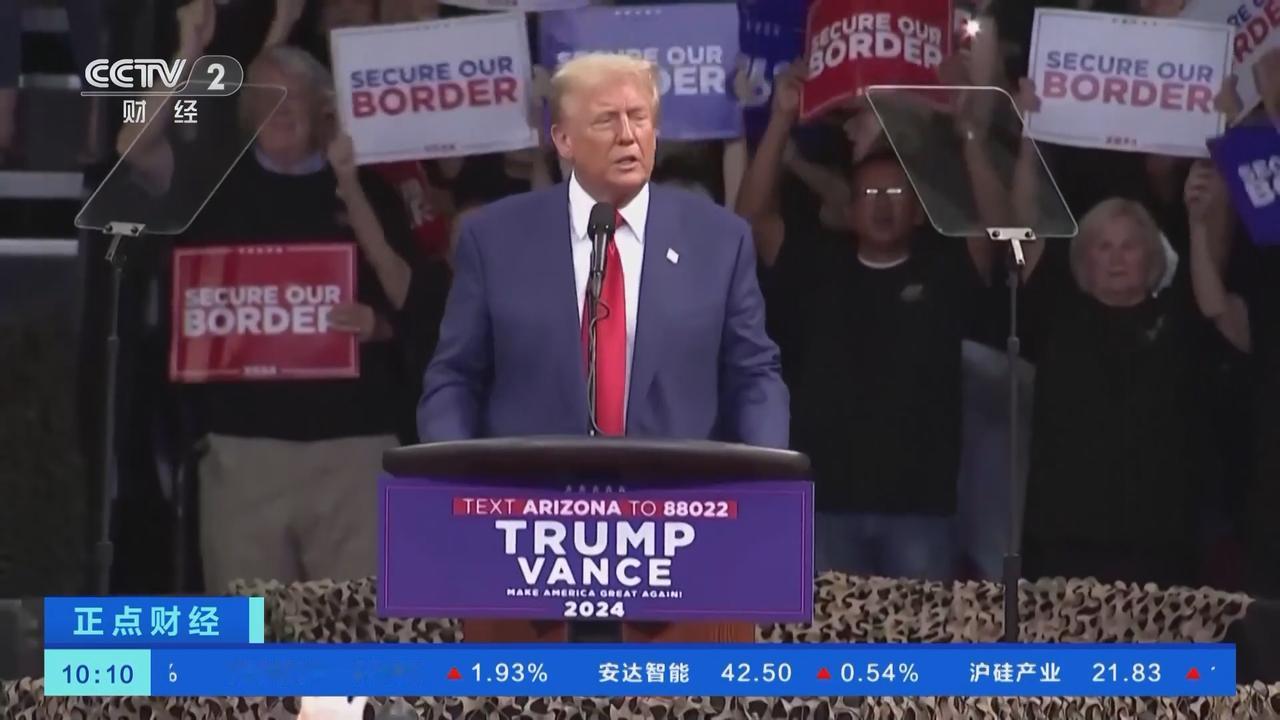

美国财长贝森特北京时间10月30日表示,特朗普已与中国达成协议,中国将每年购买2500万吨美国大豆,其中1200万吨立即交付。 贝森特的表态透露出一个重要信号:这次协议,并非特朗普单方面的拉票操作,而是真实存在的、通过高层会晤后推动达成的成果。 早在2018年之后的那一轮贸易摩擦中,大豆就已被频繁提及,甚至一度成为谈判桌上的筹码。 而这一次的2500万吨采购量,虽然不算历史最高,但在当前全球粮食价格波动、气候异常频发的背景下,有着非常实质的意义。 更重要的是,这1200万吨的“立即交付”说明了双方在执行层面已有共识,说明这并非一纸空谈,而是进入到了实操阶段。 这份协议的达成,并不意味着中美之间所有分歧都已烟消云散。恰恰相反,它是在复杂博弈中求得的务实成果。 从中国角度看,保障粮食安全始终是国家战略重心之一,适度进口、优化来源、分散风险,是长期的布局思路。 选择与美国达成此类农产品采购协议,是在保障国内供应链安全的同时,也为中美关系增添一份稳定器。 不过,值得警惕的是,类似协议虽然短期内可以缓和紧张气氛,但若被某些势力误解为“让步”或“讨好”,反而可能在未来引发新的摩擦。 因此,如何确保协议的持续性、平衡性,避免被政治化,是接下来一段时间中美双方都需要理性应对的问题。 回到国内,面对如此规模的大豆采购计划,相关部门也将面临后续的仓储、分销、监管等多方面压力。 但从目前中国在农业现代化、物流体系建设等方面的基础来看,完全有能力高效应对。 更大的意义在于,这次协议为国内相关产业链提供了稳定预期,也有助于平抑国际市场价格波动,保障国内市场供应稳定。 这笔交易背后,既有中美战略博弈的影子,也有现实利益的深度交织。它既是一场外交层面的“试水”,也是一次产业层面的“精准补位”。 中方的理性务实、主动作为,在当前国际局势复杂多变的背景下,展现出大国的成熟与自信。 可以预见,未来中美之间还会有更多类似的接触和互动。能否在分歧中找到共识,在博弈中寻找合作空间,关键在于高层之间的战略判断与政治智慧。 而此次釜山会晤后的大豆协议,正是这样一次判断力的体现。它不是终点,也不是起点,而是中美关系的一次重要折点,为接下来的互动打开了新的窗口。 素材来源:美财长称中国今年将采购1200万吨大豆 2025年10月30日 20:17 联合早报