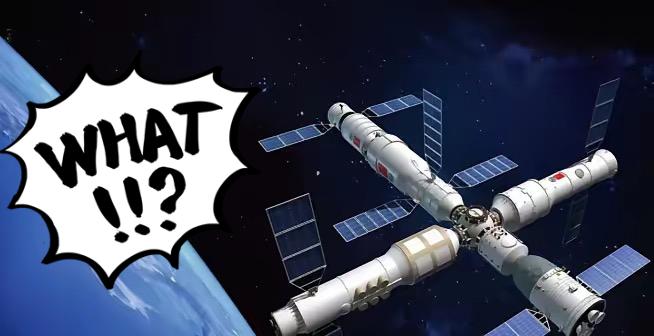

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大! 说白了,这种说法完全站不住脚,中国航天向来低调干事,从未停止前进的脚步。 2025年10月29日,央视官宣神舟二十一号载人飞船发射进入倒计时,全区合练圆满完成。 各系统严阵以待,空间站也主动调整轨道,迎接新乘组的到来,这就是最直接的证明。 再看一个月前的2025年7月15日,天舟九号货运飞船精准对接空间站,送去满满物资与新设备。 这些密集任务不是炒作,而是中国空间站稳步运营的日常,只是没天天霸占热搜。 反观国际空间站,1998年搭建至今已超期服役近10年,原定2015年退役却硬撑到现在。 身上588个超期部件如同定时炸弹,2019年发现漏气后,2024年泄漏速度增至每天0.9-1.1千克。 即便多次打补丁,漏气问题仍未根治,美国航天局已将其风险等级调至最高。 美俄不得不计划2030年让它受控坠入南太平洋,光是退役就得花2.5年,还得造专用太空拖船。 更关键的是,国际空间站的维修成本逐年飙升,仅2024年维修投入就超12亿美元。 可老化的设备让它难以开展新实验,如今更多是在“勉强维持运行”,而非“推进科研突破”。 中国空间站2022年正式投入使用,180吨的体量看似小于国际空间站的419吨,实则是技术精炼的体现。 国际空间站是16国拼凑的大杂烩,接口不统一浪费大量空间,而中国空间站全程自主设计,接口通用高效。 天和核心舱搭载30台发动机,轨道调整灵活度远超国际空间站,这在应对太空垃圾时优势明显。 发电系统更是亮眼,柔性薄膜电池转化率达34%,比国际空间站的太阳能系统效率高出近10个百分点。 截至2024年底,中国空间站已完成181项科学实验,带回上百种样品,收集数据超300TB。 这些实验覆盖生命科学、微重力物理等关键领域,不少成果已开始转化为实际应用价值。 国际合作方面,中国空间站更是展现大国格局,17个国家、23个实体的9个项目成功入选。 不同于国际空间站当年对中国的封锁,中国的合作不设阵营门槛,连欧洲多国都主动参与核心实验。 网友对两者的认知偏差,大多源于信息不对称。有人只看体量不看技术,忽略了新旧代差的本质。 还有人被早年的舆论误导,没看到国际空间站的老化危机和中国空间站的技术弯道超车。 2030年国际空间站退役后,中国空间站大概率成为近地轨道唯一的运营空间站。 届时,它将承接全球更多科研任务,成为人类探索太空的核心平台,这是技术实力带来的必然结果。 中国航天的低调,从来不是没底气,而是把精力放在技术突破和任务落实上。 那些唱衰的声音,终将被一次次成功的发射和丰硕的科研成果打脸。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改