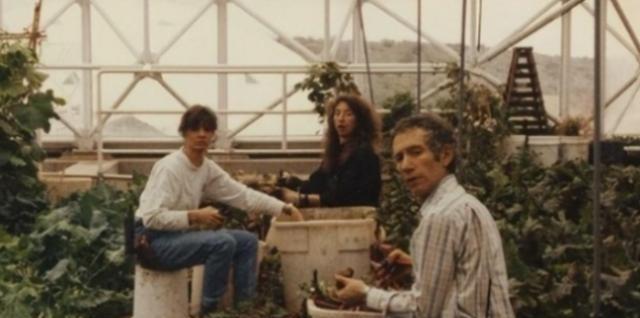

1991年,美国特意做了一个轰动全球的实验,把4男4女关在一起两年,再次打开房门,里边的情况直接让无数科学家傻眼了。 1993年,美国亚利桑那沙漠,玻璃穹顶下的那扇气闸门缓缓打开,八个瘦骨嶙峋的人缓慢走出。他们的眼神空洞、神情木然,像刚从废土电影里穿越出来。 这不是哪部反乌托邦大片的剧本,而是真实发生在地球上的实验,代号“生物圈2号”。 所谓“2号”,是因为“1号”就是我们这颗蓝色星球。这个实验的野心不小——人类能不能造一个小地球?如果哪天我们真得滚出地球,能不能在别的星球也活下去? 说白了,这是上世纪末最烧钱、最理想主义、也最“冒险家”的一场科学豪赌。 当年,这个项目一开场就自带BGM。 玻璃穹顶像极了科幻片里的太空基地,里面塞满了七个生态系统:热带雨林、小型海洋、沙漠区、农田、湿地区,还有动物养殖区,活像地球的缩小版。3800多种动植物齐聚一堂,妥妥的迷你“诺亚方舟”。 而关进去的四男四女,也不是被拿来做实验的“小白鼠”,有生态学家、有医生、有建筑师、有工程师,活脱脱一支“人类重启小分队”。 项目发起人约翰·艾伦,是个带点哲学气质的理想主义者。他的灵感来自70年代美国的“协同社区”运动,梦想建一座完全自给自足的人类乐园,一个不靠外部资源也能活下去的“新世界”。 前几个月,情况还真不错。氧气够用,农作物长势喜人,大家按部就班种菜养鱼,记录生物数据,时不时还跳跳舞、搞搞团建,气氛一度非常“理想国”。 但好景不长,这个“桃花源”,从第四个月开始,整个生态系统开始“翻车”。 首先是氧气莫名其妙地掉——从正常的21%一路跌到14.5%,低到连上山都喘的程度。科学家们绞尽脑汁,才发现幕后黑手竟然是混凝土和土壤里的微生物。 前者疯狂吸二氧化碳,后者呼吸氧气,关键是光合作用却跟不上。系统设计得再精密,也扛不住这波“内耗”。 紧接着是“物种灭绝”。授粉昆虫全军覆没,连带着农作物减产;海洋生态区变成“鱼汤罐头”,海胆、珊瑚、贝类一夜之间死得干干净净;沙漠区湿度太高,竟然被某种外来藤蔓疯狂入侵,原本用来研究干旱环境的区域,最后成了“杂草苗圃”。 食物也开始捉襟见肘。甘薯成了大家的主食,平均每人瘦了15公斤以上,全员进入“高原反应+饥饿模式”。 更糟的是,原本亲密无间的团队,开始分裂成两个小团体。吵架、冷战、互相甩锅,那些当初被精挑细选的“心理契合度”,在极端生存压力下统统瓦解。 最让人大跌眼镜的,是本来说好不依赖外部资源的封闭系统,最后不得不悄悄注入氧气维持生命。 按理说,这样的结局,应该算是“翻车现场”,但从某种意义上说,它反而是一次非常成功的“失败”。 因为它揭示了一个关键事实:人类对生态系统的理解,远远不够。 “生物圈2号”虽然没能复制地球,但它像一场提前上演的灾难演习,暴露了每一个生态环节的脆弱和不可控。 它让科学家明白了封闭生态系统远比想象复杂。像湿地、珊瑚礁这样的天然系统,哪怕几十年都难以恢复,而人工系统稍有偏差就会崩盘。 从医学角度看,这次实验也异常珍贵。比如其中一位成员沃尔福德教授,他详细记录了长期低氧、低热量饮食对人体的影响,后来被医学界称为“极端生理反应教科书”。 心理学方面,团队在隔绝环境下的行为变化,也成了NASA研究太空长期任务的重要样本。你不能指望宇航员在火星基地里天天开小会、做团建,真实情况很可能就是互相看不顺眼、天天翻白眼。 甚至连废水循环系统的设计,也为后来的国际空间站提供了技术参考。要知道,在太空里连一滴水都得循环用十次,“生物圈2号”的试错经验,后来成了宝贵的数据源。 更有意思的是,实验结束后,项目被哥伦比亚大学接手,摇身一变成了全球气候变化研究的“开放实验室”。 它在模拟高二氧化碳环境对生态系统影响方面,提供了一手资料。而这些研究,直接推动了应对全球变暖的政策与科技进步。 “生物圈2号”没能告诉我们怎么造一个新世界,却狠狠提醒我们一个现实:我们这个“生物圈1号”——地球,复杂到无法复制,脆弱到不能轻视。 它教会我们的不是科技的边界,而是自然的不可替代。 这场失败,反而成了一记响亮的警钟,真正值得我们去守护的,不是一座玻璃壳里的新世界,而是我们每天踩在脚下、呼吸着空气的这个旧地球。

飞蛇利刃

这种试验放几个所谓的科学家是没有用的,都是眼高手低的理论家,放几个中国农民进去绝对不一样,都是种菜养殖的高手,理论不一定懂,但是论生存能力,中国人吊打一切外国人!

蠢虫一休 回复 11-03 17:45

不是人的生存能力问题,而是生态系统崩了,谁去都没用。

泽玺 回复 11-04 20:08

不放科学家,应该放传销老祖哲学家?满口谎言 ,忽悠动植物?

铭房

从心理生理方面来说此试验对这几个科学家进行了非人道的摧残!

皮皮浪

混凝土外面应该弄保护膜

楚天龙吟

到我们村选4男4女进去,保证生态系统比建立初还好,由其是人口数量,二年生八个绝对有八个爹!

大名就叫张洪波 回复 11-05 12:26

请说出你们村的地址

用户10xxx56

最让我意外的是竟然还是8个人出来的

大鹏

四男四女一起住二年,居然没有带出几个孩子啊。高级知识分子不行啊,下次放进去几个没文化的糙汉糙女子。准给你们创造一个新天地[滑稽笑][抠鼻]

追梦人

氧含量14.5%,人类已经不能正常生存,那几个人是怎么活下去的呢?

蠢虫一休 回复 11-03 17:47

不是说了,为了让他们活,人为注入了氧气嘛

国之利刃

两年时间里四男四女都没造出两个人来?都他么有病吧

欢乐马

对!您放四个中国男的农民和四个年龄相当的女的农村姑娘进去!不但会生机盎然!还会生四个胖小子呢

用户10xxx24

打开门一看,应是里面挤满了一百多人!

用户14xxx64

百妹黑妹黄妹放一堆看有何反映

崆峒山人

道法自然。

用户16xxx38

科学就是灭绝人类的

用户10xxx24

我已为出来变12个人了

用户52xxx08

应该放8个死刑犯,保证比科学家靠谱,求生欲不一样

用户10xxx11

还以为出来一大堆小孩了

蓝天

生了一堆小孩