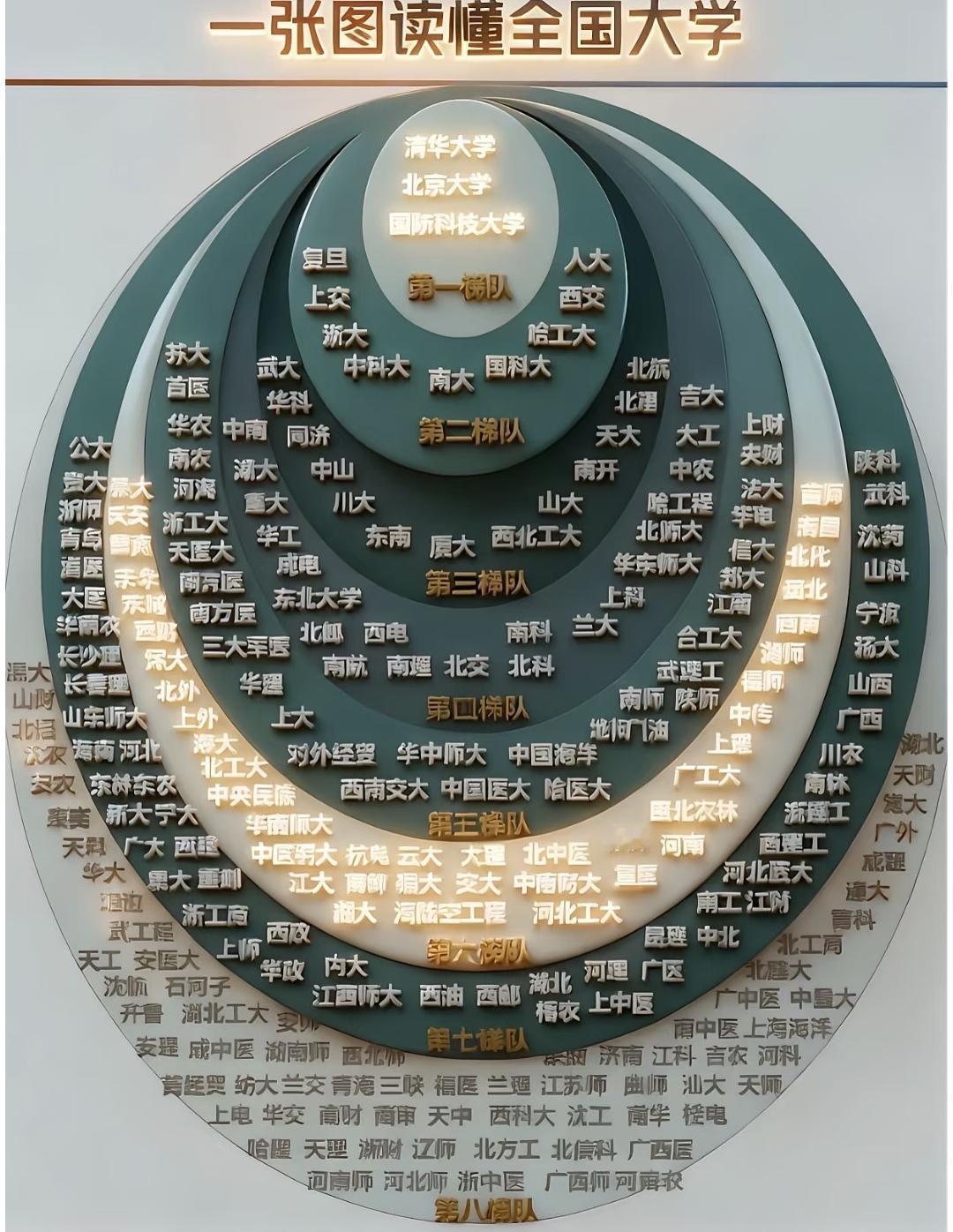

这张“全国大学圈层图”,藏着多少人的“志愿草稿纸” 盯着这张圈层图看了半小时,那些被划掉又圈起的校名,突然撞进了当年填志愿的记忆里——第一梯队是不敢碰的“天花板”,第二梯队是踮脚够的“目标”,第三第四梯队是咬着笔犹豫的“保底”。今天聊聊这圈层里的“真实体感”,不是排名,是每个梯队里藏着的读书、就业、甚至生活的模样。 第一梯队:是“金字塔尖”,也是“另一种生活” 清华北大的学生,好像天生带着“快进键”。我本科室友的高中同学考去清华,朋友圈里是“凌晨三点的实验室”“跟院士做项目的合照”,毕业要么直博斯坦福,要么进部委核心部门——他们的“日常”,是别人眼里的“遥不可及”。 复交浙的学生,更像“地域+资源”的双buff。上交的工科生,大二就能进商飞的实验室;复旦的文科生,实习直接对接上海的券商和媒体;浙大的计算机系,校招时阿里的HR能把教学楼堵满——这梯队的竞争,早从高考延伸到“入校后能不能抢到最顶尖的资源”。 第二梯队:“学科王牌”,是多数人的“理想落点” 武大华科的“同城双雄”,各有各的底气。武大的法学,图书馆里永远坐着抱着司考教材的学生;华科的光电,实验室设备能摸到行业最前沿,毕业进华为、中兴是“基本操作”。 中山南大的“地域龙头”,能罩住一整片就业市场。中山的医学,在华南地区的三甲医院里“校友能凑出一个科室”;南大的理科,保研率能到30%,一半学生直接去了第一梯队的院校读博。 这梯队的学生,很少聊“学校排名”,但说起“我们系的XX专业全国前三”,眼里是藏不住的骄傲。 第三四梯队:“实用主义”,是烟火气里的“稳” 南邮的通信、西电的电子,是“行业里的硬通货”。我表哥南邮毕业,校招进了中国移动,起薪不算最高,但“朝九晚五+六险二金”,在南京买了房;西电的朋友更直接,“我们系的就业率常年98%,根本不用愁找工作”。 南师大的师范、华东师大的教育,是“体制内的敲门砖”。我高中的新老师里,三个有两个是南师大毕业,拿着“带编offer”入职,假期跟着学校的培训项目到处学习——这梯队的学生,把“稳定”和“对口”刻进了求职标准里。 后面的梯队:“小而美”,是精准的“自我匹配” 像三大军医大、北外上外这类学校,走的是“窄路深耕”。三大军医大的学生,毕业直接分配到部队医院;北外的小语种专业,大二就能拿到外交部的实习名额——他们的“圈层”不大,但在对应的领域里,“校友网能帮你打通所有环节”。 还有像山师、浙师这类地方师范,是“基层教育的支柱”。我老家县城的中学,新老师基本都是山师毕业,拿着不高的工资,但“守着家、教着熟悉的学生”,日子踏实得很。 这张圈层图,从来不是“谁比谁优秀”的判决书——第一梯队的学生可能羡慕第三梯队的“就业安稳”,第四梯队的学生也会佩服第一梯队的“学术高度”。我们填志愿时纠结的“冲一冲还是稳一稳”,到最后都会变成“这所学校刚好接住了我的人生”。 你当年填志愿时,是盯着“高梯队”踮脚够,还是选了“适配自己”的学校?如今回头看,那所学校的“圈层”,真的定义了你的生活吗?全国大学梯队 高校梯队排名 985分布地图 中国大学分布图 全国大学分布图 全国高校分布 985资料库