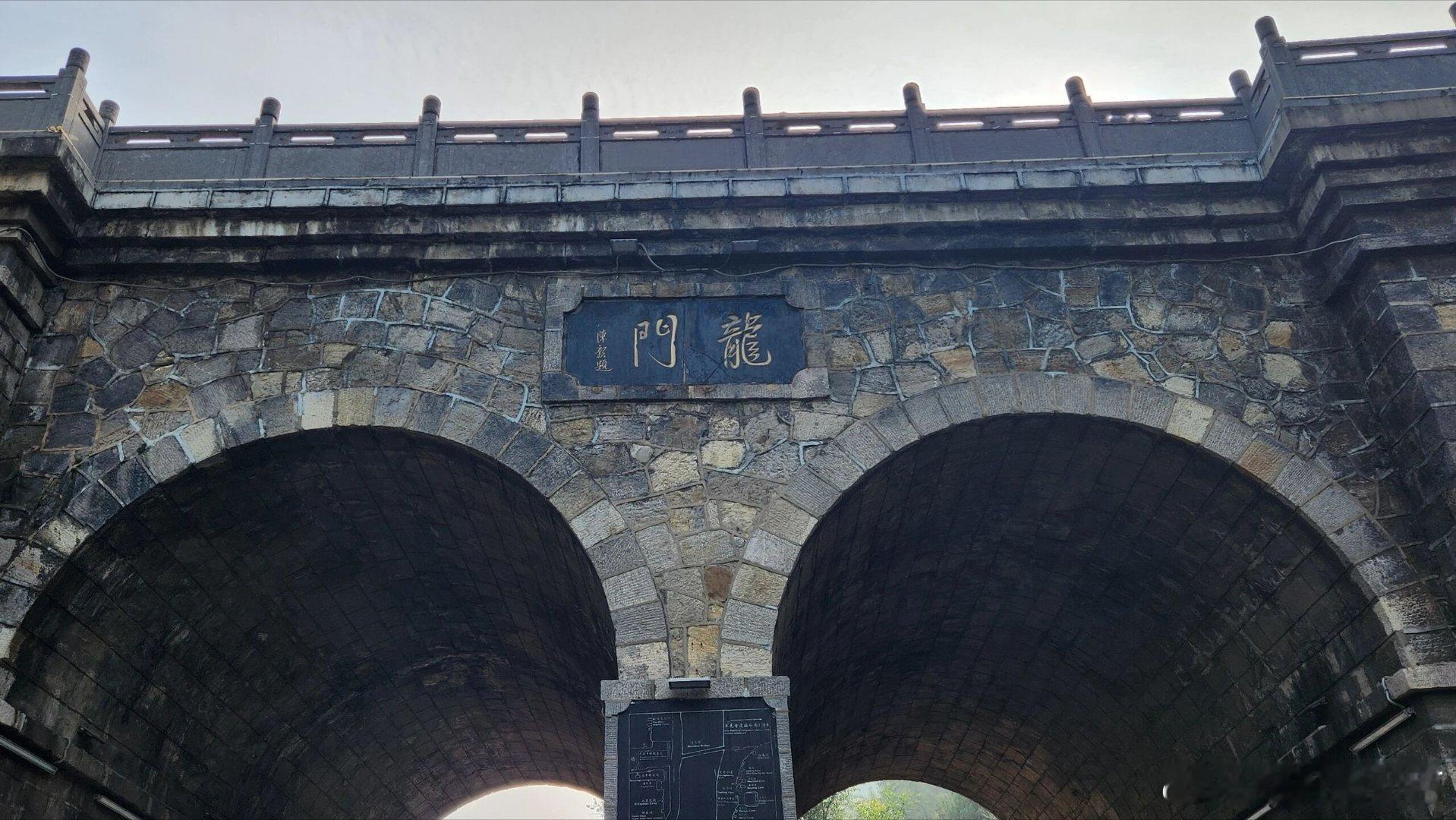

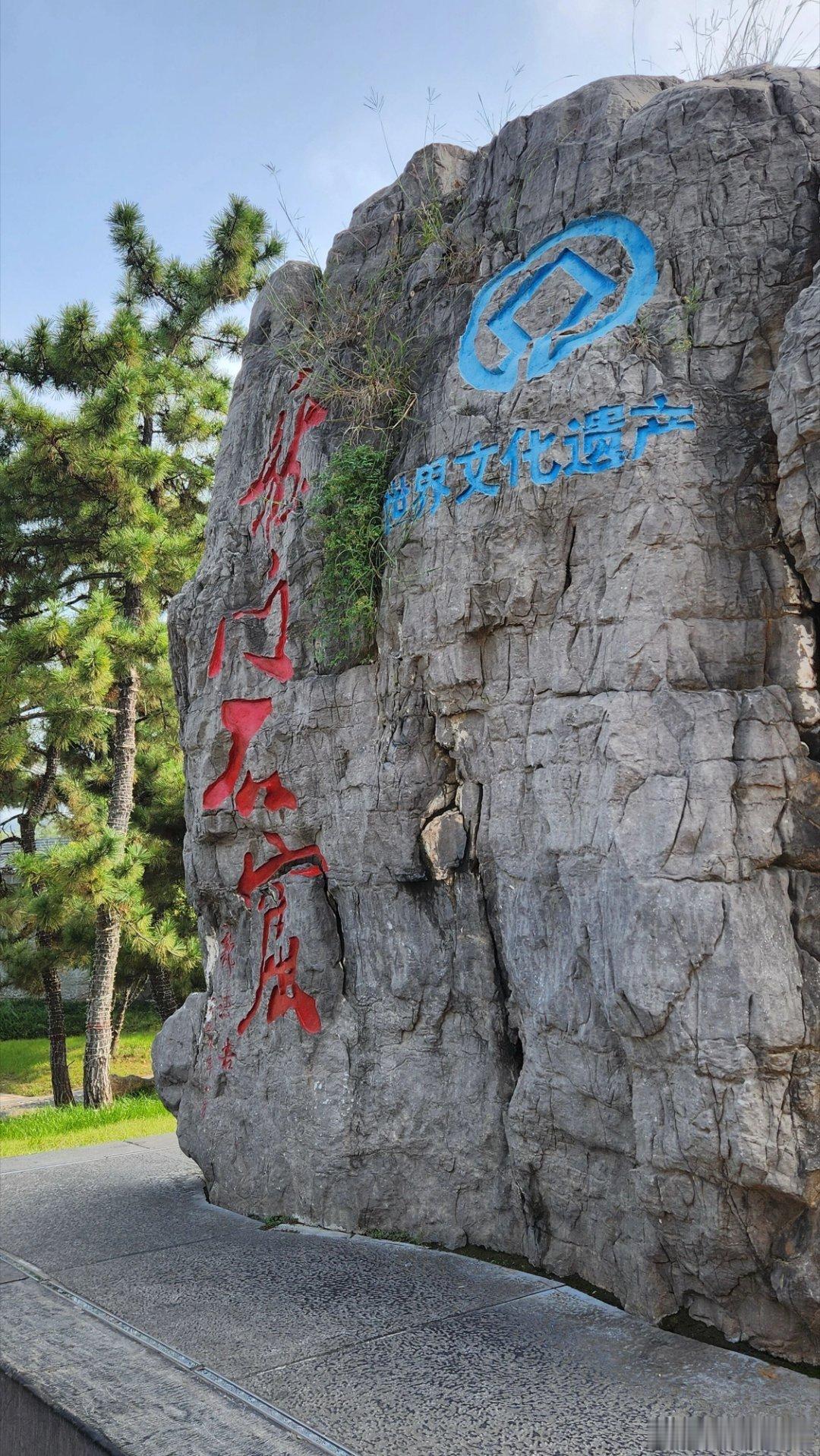

龙门石窟“伊阙”题刻:一壁千年的层积史话,藏着跨越数百年的文化碰撞

站在龙门石窟莲花洞旁的崖壁前,“伊阙”二字如磐石般雄浑矗立。这方题刻绝非孤立的字迹,而是一页摊开的“时光叠章”——明代的笔墨与唐代的经石在此相拥,每一道刻痕里都藏着文献与实物交织的密码,悄悄诉说着跨越数百年的文化对话。

“伊阙”二字的表层,烙印着明代隆庆年间的温度。时任河南巡抚的赵岩亲笔题下这两个字,据《河南通志·金石志》记载,他在任时“整饬关隘,勒石纪胜”,这题刻便是他对龙门古名的一次文化呼应。“伊阙”之名本就扎根于此地的肌理:北魏郦道元在《水经注·伊水》中早有记载,“两山相对,望之若阙,伊水历其间,故谓之伊阙”。赵岩的笔墨,让沿用数百年的地域符号有了具象落点,也为龙门的景观添了一处人文地标。

而在“伊阙”笔画的下方,还沉睡着唐代的佛教文化密码。经文物专家考证,底层是武则天如意元年(公元692年),佛弟子史延福所刻的《佛顶尊胜陀罗尼经》——这可是国内已知最早的该经石刻版本之一。更珍贵的是,经文末尾的纪年与部分文字,用的是武则天创制的“则天新字”,比如“月”“日”的特殊写法,在《旧唐书·则天皇后本纪》里能找到制度性记载。这方经石,成了武周时期文字改革与佛教传播深度交融的鲜活物证,把千年前的文化细节刻进了山石。

明唐两代的刻石在此叠压,也成了龙门“层积式”文化遗产的典型缩影。赵岩题刻时直接刊于唐代经石之上,既让“伊阙”成了辨识度极高的地标,却也意外遮蔽了部分唐代经文——这一点,在《洛阳金石记》中留有争议性记录,成了后世探讨“古代石刻保护与文化表达如何平衡”的经典案例。如今再凑近崖壁,透过“伊”字的撇捺、“阙”字的横竖,还能隐约辨出唐代经文的残迹:像是明代的笔墨在和唐代的经石隔空对话,又像是两段历史在山石间完成了一次温柔的碰撞。

这方“伊阙”题刻,早已超越了“书法遗迹”的意义。它更像一座微型的“文化档案馆”,唐代的佛经、明代的题字,连同《水经注》《旧唐书》里的文字记载,都在这面崖壁上共振。每一道刻痕都不是孤立的存在,而是历史与文献、艺术与信仰的交织,让我们在触摸山石时,能清晰感受到:跨越数百年的文化碰撞,从不是激烈的对抗,而是像伊水绕山般,慢慢沉淀成了一壁千年的温柔史话。文化遗产看河南[超话]