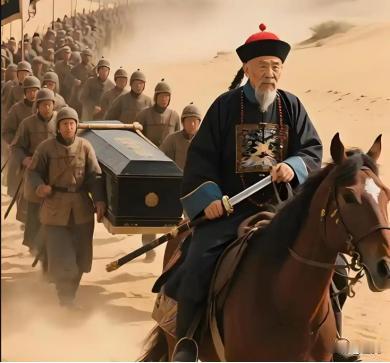

你以为的左宗棠收复新疆:大刀长矛,土炮抬枪…实际上的左宗棠收复新疆:克虏伯、马克沁、螺丝炮、恩菲尔德。[大侦探皮卡丘] 提起清朝军队,大多数人脑海里浮现的都是辫子兵扛着大刀的模样。 1876年左宗棠率军西征新疆时,实际情况完全不同。这支部队配备的武器,放在当时的亚洲都算得上一流。 左宗棠很清楚,要打败背后有英俄撑腰的阿古柏,单靠传统武器根本不够。 他在兰州建了个制造局,专门仿制德国的后膛炮和连发枪,还托胡雪岩四处采购洋枪洋炮。 西征军的步兵用的是德国毛瑟步枪,这种枪比传统火绳枪精准太多,有效射程能达到几百米。 还有一种后膛七响枪,装一次弹能连打七发,火力密度比老式枪强出好几倍。 装备是解决了,钱的问题更头疼,左宗棠最初向朝廷要几千万两银子,结果只批了几百万两,剩下的窟窿怎么补?只能找胡雪岩想办法。 胡雪岩帮着从外国银行借了几次款,本金加利息一共借了一千多万两。 这些借款拿海关税收做抵押,利息还不低,左宗棠为这事儿没少挨骂,但没钱确实打不了仗。 粮食运输也是个大难题,从兰州往新疆运粮,中间隔着茫茫戈壁。 左宗棠想了各种办法,甚至通过俄国商人采购了一批粮食。运粮队伍人扛畜驮,硬是在前线囤了上千万斤口粮。 朝堂上的阻力同样不小,李鸿章那帮人主张海防优先,觉得新疆这地方太偏远,丢了也无伤大雅。 左宗棠不这么看,他认为新疆一旦丢了,西北门户大开,俄国人肯定会步步紧逼。 这块占全国六分之一面积的土地,绝不能轻易放弃。争论了很久,最后还是朝廷批准了西征。 1876年,左宗棠被任命为钦差大臣督办新疆军务,他定下“缓进急战”的打法,不急着往前冲,而是稳扎稳打准备充分了再动手。 每占领一个地方,就地屯田练兵,把后勤补给线拉稳了再继续推进。 古牧地战役中,克虏伯大炮轰开城墙缺口,步兵端着后膛枪冲进去,火力压制得阿古柏军队根本抬不起头。整个战斗打得干净利落。 一路下来,西征军攻城掠地势如破竹,阿古柏的部队装备差距太大,根本扛不住清军的火力,阿古柏本人暴毙,他手下的势力迅速瓦解。 伊犁的事儿比较复杂,涉及外交谈判,左宗棠一边备战一边谈判,摆出不惜一战的姿态。 俄国人最终把伊犁还了回来,只是割走了霍尔果斯河以西的一小块地方。 别人觉得新疆是负担,他看到的是战略价值,别人算眼前的账,他算的是百年后的账。这种眼光和魄力,不是每个人都有的。 光有想法还不行,得有执行力,左宗棠当时都快七十岁了,还抬着棺材出征,摆明了要跟阿古柏死磕到底。这股狠劲儿,震慑住了不少人。 那个年代的我国正处在变革的十字路口,有人主张全盘西化,有人坚守传统,左宗棠走的是中间路线,该学洋人的学,该守的底线也得守住。这种务实态度,值得琢磨。 网友评论: “原来左公的队伍装备这么‘豪’,克虏伯大炮、毛瑟步枪,这配置在当时绝对是亚洲顶配了!真是格局打开,实力才是硬道理啊。” “现在能安心在新疆吃海鲜、旅游,真得感谢左公当年‘抬棺出征’,寸土不让。没有他,我们去新疆可能真要办护照了。” “在朝廷都快放弃的时候,左公能看到新疆对整个中国的战略屏障作用,提出‘海防塞防并重’,这眼光太超前了。不仅是名将,更是战略家!” “感觉最难的不是打仗,是搞定朝廷里的‘海防派’和空空如也的国库。又得争经费,又得怼李鸿章,太难了,全靠一腔报国心在死撑。” “‘缓进急战’,一边修路种树搞建设,一边稳扎稳打推进,这才是真正的实干家。光是‘左公柳’绵延三千里,就足以让人肃然起敬。” 左宗棠收复新疆的经历,您认为对我们今天最大的启示是什么?是拥有先进技术和强大国防的重要性? 还是在复杂局面下维护国家核心利益的战略定力与智慧?欢迎在评论区分享您的真知灼见! 信源: 红网(从上谕“六条”探析左宗棠收复新疆的归因) 澎湃新闻(左宗棠西征:清军用欧美装备武装自己,击败来自中亚的末代征服者) 中国网资讯(“晚清铁相”左宗棠率六万将士抬棺北征,收复新疆:寸土不让,哪怕拿命换!)

评论列表