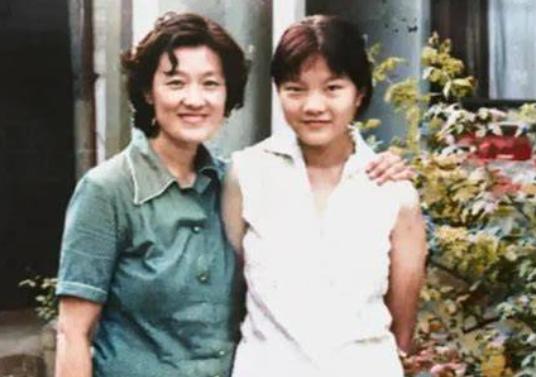

2008年,著名女外交官章含之因病去世,不久后,相关部门决定收回章家借住49年的老房并要求其女洪晃搬离,不料洪晃愤怒地表示,“腾房是刨了我的根儿”。 2010 年史家胡同 51 号文物开放日。 游客排着队走进四合院,讲解员指着正房书桌。 “这是章士钊先生撰写《柳文指要》时用的书桌。” 胡同口,洪晃戴着墨镜站在树后,看着人群进出。 她攥着手里的老钥匙,那是当年搬家时特意留下的。 1990 年洪晃和父亲修老井的周末。 井绳磨得发毛,父亲找来了新的麻绳和铁钩。 洪晃扶着井沿,看着父亲下到井里清理淤泥。 “这口井养活了咱们家几十年,得修好了。” 父亲说。 那天下午,他们把井水抽干又蓄满,水变得清亮。 2003 年章含之决定大修房屋的傍晚。 母女俩坐在海棠树下,看着屋顶漏雨的痕迹。 “瓦片松了,冬天漏风,得彻底修一次。” 章含之说。 洪晃翻出存折:“我这里有积蓄,不够再凑。” 她们找了老工匠,制定修缮方案,光图纸就画了三版。 2008 年章含之葬礼后的第三天。 洪晃在书房整理母亲的遗物,翻出一叠书信。 其中一封是周恩来总理当年的批示复印件,字迹工整。 “这房子是国家的,咱们要好好爱护。” 母亲的话在耳边响。 这时,敲门声响起,灰制服的人递来腾房通知。 她展开通知,“限期搬走” 四个字刺得眼睛疼。 想起小时候在院里骑车的石板路,想起母亲接待宾客的正房。 想起自己和父亲修过的老井、换过的屋顶瓦片。 积压的情绪突然爆发,她对着来人怒喊:“腾房是刨了我的根儿!” “这不是普通房子,是我爷爷、我妈和我的一辈子!” 2003 年大修时更换屋顶的清晨。 工人踩着梯子爬上屋顶,老瓦片一片片拆下来。 洪晃在院里守着,把完好的瓦片分类收好。 “这些老瓦有年头了,能留就留。” 她跟工人说。 中午给工人煮绿豆汤,看着新木料运进院子,心里踏实。 2008 年洪晃去法院提交材料的上午。 她抱着装满维修票据和照片的箱子,走得很慢。 票据按年份整理,每张都贴在纸上,写清用途。 照片里有维修前的破损屋顶、修好后的新门窗。 “这不是简单的借住,是我们三代人的家。” 她对法官说。 1985 年洪晃带朋友回家的下午。 朋友们在院里惊叹,看着墙上的外交照片。 母亲从书房拿出尼克松访华时的纪念瓷盘,给大家看。 “这是当年谈判结束后,对方送的礼物。” 母亲笑着说。 洪晃领着朋友看老井,还打了桶水,说 “这水甜”。 2008 年调解成功后的晚上。 洪晃坐在空荡荡的客厅,看着窗外的海棠树。 外交部的人走后,她拿出纸笔,列搬家清单。 先打包父亲的书桌,再收母亲的翻译笔记,都要轻拿轻放。 “再住几天,就该走了。” 她对着空气说,声音发哑。 2009 年洪晃搬进新家的清晨。 新家很宽敞,却没有老院子的青砖和绿藤。 她把章士钊的钢笔放在书桌最上层,把母亲的照片摆好。 收拾完坐在沙发上,想起老院子的月光,有点想家。 这时电话响了,是朋友打来,约她去看展览。 如今洪晃的文化传媒工作室里。 墙上挂着一张史家胡同 51 号的老照片,是春天拍的。 海棠花盛开,绿藤爬满院墙,看着很热闹。 她偶尔会跟员工说起老院子的故事,却不多提搬家的事。 有人问起那房子,她只说:“那是我心里的根,没丢。” 2023 年洪晃路过史家胡同的下午。 51 号的红漆门敞开着,游客进进出出。 她没进去,只是在胡同口站了会儿,看着那棵老槐树。 阳光透过树叶洒下来,像小时候那样温暖。 转身离开时,手里的老钥匙攥得更紧了,那是记忆的念想。 信息来源:新京报—洪晃搬离外交部老宅 称“腾房是刨了我的根儿”