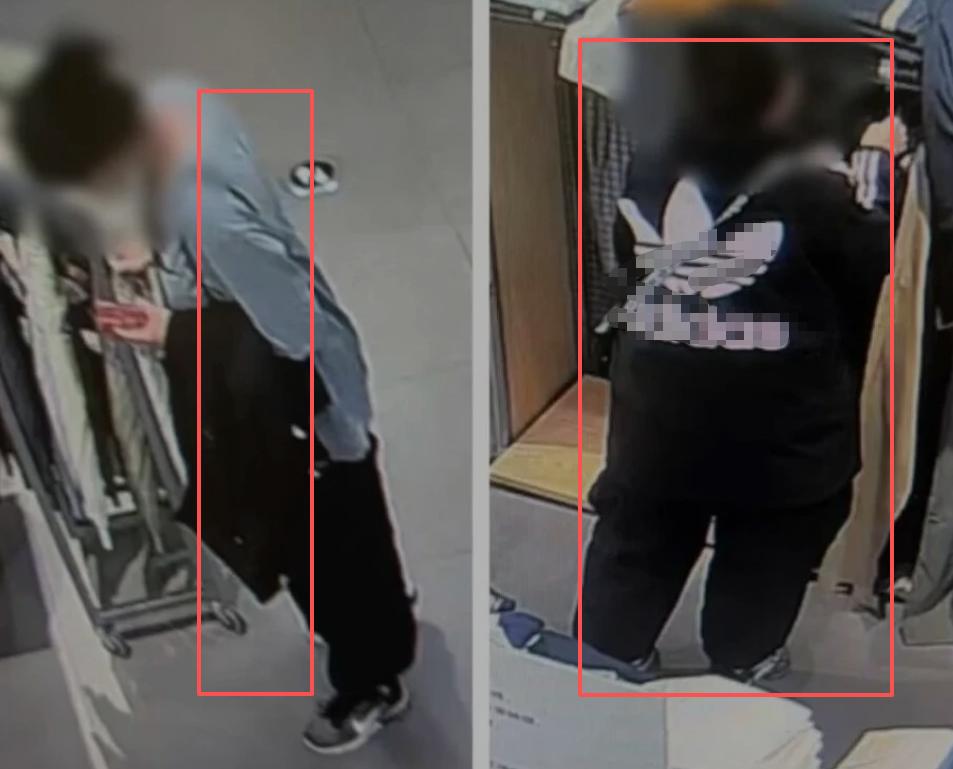

上海一间时尚服装店,一位纤瘦女子走进试衣间,出来时却“胖了一圈”——胳膊粗了、腿也圆了,连走路姿势都变得笨拙。原来,这位看似柔弱的女子,竟然在试衣间套上了五六件衣服,再若无其事地去收银台只结几件打折品。更夸张的是,她和妹妹用相同手法连续作案,共盗走270多件衣服,涉案金额超8万元。 这起案件并非“临时起意”,而是一次精心策划的“成本优化计划”。兰某红与妹妹兰某方,都是外地来沪打拼的姐妹花,开了一家网店,主打“品牌代购”。起初,她们凭着敏锐眼光积累了一批忠实顾客,但随着竞争激烈,利润越来越薄。姐姐兰某红提出:“要想赚钱,得先省钱。”于是,一个“无本生意”的念头开始滋生。 2024年秋,兰某红走进浦东一家大型品牌服装店。她外表纤瘦、气质温和,拿起十几件衣服对营业员微笑道:“我去试一下。”自助购物模式让她的行动无人察觉。进试衣间后,她挑出几件价格高、无折扣的品牌衣服,一件件套在身上,又披上自己的外套。几分钟后,她走出试衣间,身形圆润得几乎认不出来。她若无其事地结账几件打折衣服,便匆匆离开。 另一边,妹妹兰某方也在另一家商场“照葫芦画瓢”。姐妹俩分工明确、作案熟练:姐姐主攻高端品牌,妹妹负责大众款式。两人以为天衣无缝,殊不知门店早已起疑。 店长在盘点时发现货品频繁缺失,监控画面更让人惊愕——那位进门还纤细的女子,出门时胳膊腿都“肿”了一圈。警方很快锁定目标,顺藤摸瓜查到两人网店,后台陈列的服装与失窃品牌完全一致。最终,兰家姐妹落网,270多件服装悉数追回,涉案金额超8万元。 那么,从法律角度,这对“聪明姐妹”究竟触犯了什么罪?她们将面临怎样的惩罚? 根据《刑法》第264条规定:盗窃公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑。 本案中,两人多次作案、分工明确、金额巨大,且盗取后用于网络销售牟利,属于典型的“多次盗窃且数额巨大”,依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。根据司法解释,“数额巨大”的标准一般为三万元至十万元之间,而兰氏姐妹涉案金额超过8万元,显然已达此标准。 此外,《刑法》明确指出,两年内盗窃三次以上,无论数额大小,均构成“多次盗窃”,是加重情节。兰家姐妹“各自作案、共同牟利”,具有主从共犯关系。姐姐兰某红策划、指挥、分配赃物,属主犯;妹妹兰某方协助实施,属从犯。根据《刑法》第27条,从犯应当从轻、减轻或免除处罚。 在量刑上,法院会综合考量以下因素:一是涉案金额与获利数额;二是作案次数及社会危害性;三是认罪态度与退赔行为。若二人积极退赃、认罪认罚、赔偿损失,有望从轻判处,刑期可能控制在三至五年之间。反之,如态度恶劣、拒不配合调查,则可能面临更重刑责。 从法律性质看,她们的行为并非“普通偷衣”,而是有预谋的职业化盗窃。在司法实务中,这类案件危害性极大,不仅侵犯商家财产权益,也扰乱市场秩序,损害社会诚信环境。 此外,两人通过网络销售赃物,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。若侦查机关认定其“以销售为主要获利方式”,且数额较大,可并案处理,刑罚可能叠加。 值得注意的是,这类“试衣间盗窃”案件在现实中并非孤例。近年来,随着无人售卖、自助结账等商业模式普及,一些不法分子钻空子,将“购物体验”变成犯罪通道。警方统计发现,商场监控虽密集,但试衣间、卫生间等隐私空间的监管盲区,往往成为犯罪温床。 这一案件不仅是一场法律审判,也是一面社会镜子。它折射出部分创业者法律意识淡薄、诚信底线滑坡的现实。兰家姐妹本可凭勤劳经营获得回报,却选择以“偷”为生,将生意做成犯罪。她们以为“偷几件衣服没人发现”,殊不知监控早已记录一切。 在审讯中,兰某红曾辩解说:“我们只是想降低成本,不算偷。”然而法律没有“灰色地带”,任何未经允许擅自占有他人财物的行为,都是盗窃。再小的“成本优化”,都不该以违法为代价。 如今,她们的网店被查封,货品被没收,人生也被按下暂停键。她们以为自己在经营一门“低成本生意”,实际上却是在一步步将自己推向犯罪深渊。