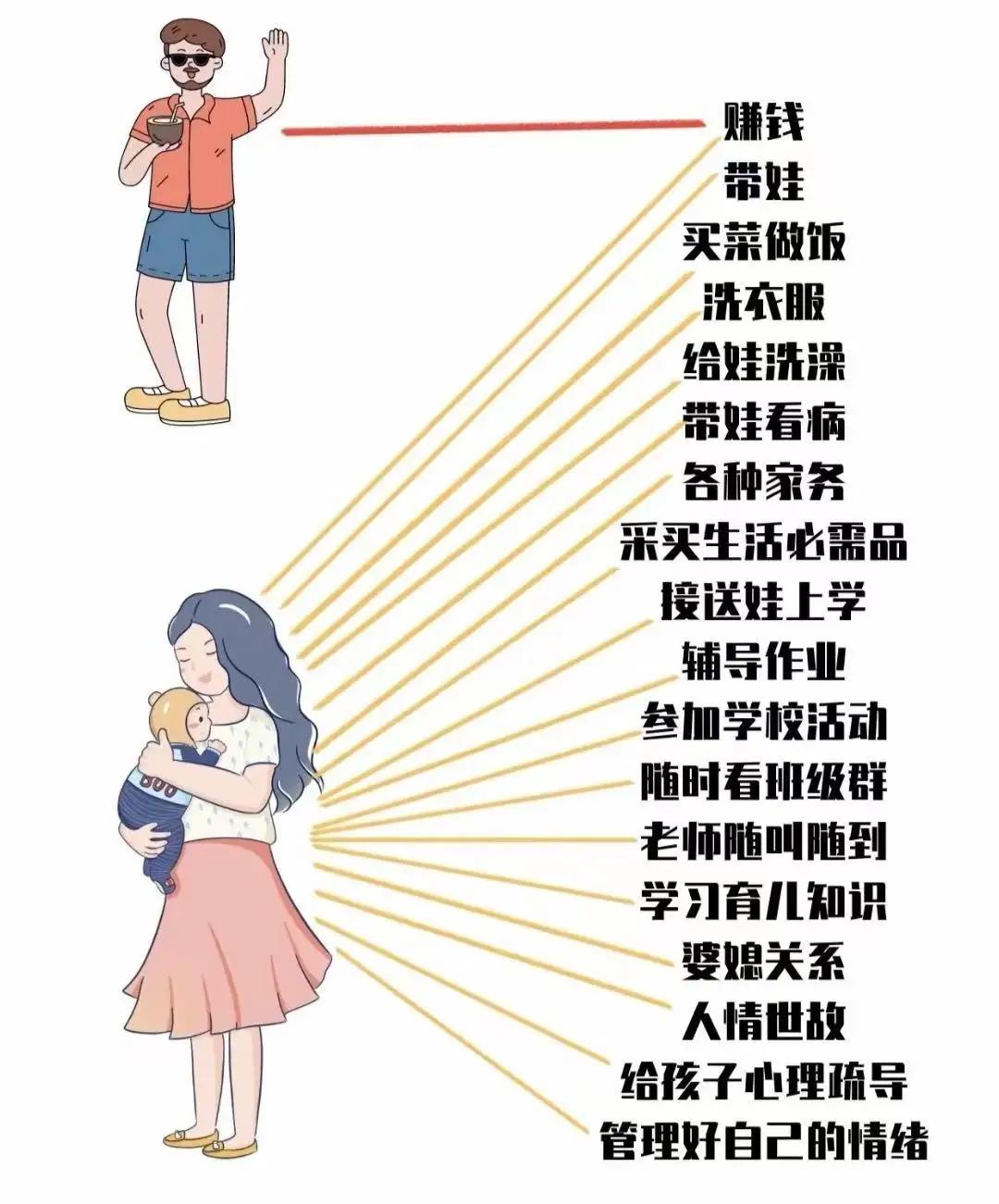

大家发现没有,对孩子来说,妈妈的话就是圣旨,爸爸的话那就是废纸!这句话听起来是不是有点戏谑,但仔细想想,却藏着真实的人性反映。我们都知道,家庭中的“话语权”似乎在潜移默化中变得不平衡,尤其是在孩子的心中,妈妈似乎天生就拥有更高的“发号施令”资格。为什么会这样?难道只是因为传统文化的影响,还是家庭教育本身的潜规则在作祟? 其实,这背后隐藏着深层的人性与社会心理。母亲在家庭中,往往被赋予“守护者”“温暖者”的角色,她们的声音仿佛天经地义,孩子们从小就习惯了听母亲的话,甚至潜意识中将母亲的指令视为“必须遵从的圣旨”。而父亲呢?在许多家庭中,父亲的角色更像是“权威的象征”,但实际的影响力却似乎没有母亲那么“管用”。这并不是父亲不重要,而是因为社会对父亲角色的期待更偏向于“理性”“宽容”“支柱”,而不是“日常指挥官”。 但真的是这样吗?如果我们只看表面,可能会忽略一个更深层次的东西——那就是“情感的连接”和“角色认同”。在很多家庭中,母亲与孩子之间的情感纽带更为紧密,沟通也更频繁、更细腻。这种深厚的情感基础,让母亲的话语更像是一种“引导”而非“命令”。而父亲,虽然在家庭中的“威严”存在感强一些,但那更多是源于角色的身份认定,而非日常的亲密交流。 从心理学角度看,孩子天生对母亲更依赖、更信任。这种“依赖”不只体现在情感上,更体现在潜意识中对“权威”的认知。于是,母亲的话,变成了孩子心中“最具权威性”的“圣旨”。而父亲,虽然在家庭中扮演重要角色,但因为缺少那份日复一日的“亲密感”,在孩子心中的“权威”可能就没有那么“神圣”。 然而,这种现象也提醒我们:家庭教育的平衡,才是孩子健康成长的关键。我们是否在无意中强化了“母亲唯一发号施令者”的形象,让父亲的声音变得微弱?这不仅仅是家庭角色的分工问题,更是一种潜移默化的“价值观”塑造。我们需要反思:是不是可以让父亲更多地参与到育儿中?是不是可以让孩子从小感受到,家庭中的“权威”不仅仅由母亲一人承担,而是共同的责任和合作? 更重要的是,作为父母,我们每个人都应成为孩子心中的“正能量传递者”。不是靠“命令”和“指令”来教育孩子,而是用理解和陪伴去引导他们成长。我们要让孩子知道,无论是妈妈还是爸爸,他们的声音都值得尊重,都可以成为孩子成长道路上的指南针。这样,孩子才能在未来遇到困难时,学会用理性和勇气去面对,而不是只听“圣旨”,迷失在“权威”的迷雾中。 当然,这并不意味着家庭中没有“规则”,没有“纪律”。相反,规则应该是温暖而有力量的,是在理解和尊重的基础上建立起来的。让孩子明白,家是一个充满爱和正能量的港湾,每个人的声音都值得被倾听,每个角色都充满价值。 所以,朋友们,别让“妈妈就是圣旨,爸爸就是废纸”的标签,成为家庭教育的全部。让我们从自己做起,用心去倾听,用爱去引导,让家庭成为孩子成长的温床,让父母的每一句话,都能成为点亮未来的灯火。因为,只有这样,孩子才能真正学会尊重、理解与爱,成为有温度、有责任感的社会人。 这不仅仅是家庭的责任,更是我们每个人对下一代的承诺。你,准备好共同守护这个温暖的家了吗?