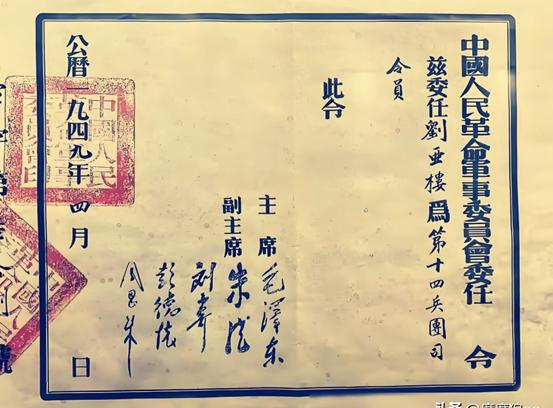

刘亚楼没当过四野参谋长?两次不彻底的改编,形成的一个历史谜团 “3月11日,咱们的番号又变了?”1949年初春的北平西山指挥部里,一位副参谋长压低嗓音问旁边的警卫员。对方点头,神情却有些迷茫——前后不过三四个月,东北野战军就完成了两轮番号调整,大部分干部至今弄不清自己究竟属于“纵队”还是“军”。这种扑朔迷离的状态,恰恰埋下了“刘亚楼到底担没担任第四野战军参谋长”的悬念。 细看时间线,谜团并不产生于纸面,而是源自战场节奏的突变。1948年11月1日,中央军委发布《关于统一全军组织及部队番号的规定》,明确以后不再用地域命名,纵队一律改称军。文件一出台,东北野战军随即在辽阳“抢跑”——东野八纵改第45军,十一纵变第43军,十一纵的师团编号也整齐换新。当时辽沈战役刚结束,敌人基本扫清,东野难得有两三周的稳定时段,可用于整编、换装和干部轮训。 偏偏华北局势骤然紧迫。11月22日,军委电令东野全军迅速入关参战。部队尚在换帽子,命令却要求火速北上。进退维谷之下,东野决定“番号先存档,命令仍用老称谓”,以避免战场混乱。于是平津战役期间,一份电报里“第45军”刚出现,下句又换回“八纵”。后方档案今天看去自相矛盾,其实都是情急之下的权宜之计。 第一次改编被紧急入关打断,刘亚楼的职务也跟着“悬空”。作战命令仍署“林罗刘”,可平津城头的旗杆上早挂起“东北野战军司令部”旧牌子。战事结束,1949年2月初东野移驻北平休整,军委乘隙下达第二轮改编方案:原东北野战军改称第四野战军,增设四个兵团,野战军首长人选另行报批。文件落款日期是3月7日,3月11日正式执行。纸面上,从那一刻起,“林罗刘”依旧在名字列前,可番号已经焕然一新。 问题随即出现——四野需要第一参谋长。刘亚楼是东野时期的参谋长,无论资历还是威望都无可挑剔,但中央已考虑让他挑起更大担子——出任新组建的第十四兵团司令员。新职任命尚在走流程,兵团番号也没有公开,林彪罗荣桓权衡再三,只得请刘亚楼“暂时继续担任”原职。如今回头看,3月中旬到4月中旬这一段,一个处在“将离未离”的参谋长,同时又是兵团司令员候选,这种双重身份最容易被后人忽视。 文件往来最能佐证。3月15日至4月10日,四野司令部下行的十余份《战役部署要点》《行军序列表》,落款赫然依旧“参谋长 刘亚楼”。可同期参谋业务会议记录内,主持人却常常是临时到任的副参谋长李达或周保中。原因很简单——3月底刘亚楼已经分身在天津,负责挑选干部、整训武器,为第十四兵团做准备。表面上他仍是四野参谋部一号首长,实际上却在为另一支尚未挂牌的兵团忙活。 4月17日,渡江战役总前委提出“希望四野提前南动”的请求。军委当天批示:十二兵团第40军、第43军以“先遣兵团”名义,4月25日前渡过黄河,直逼武汉。命令如山,四野再次被催促“边行军、边整编”。也正因这股急风,萧克、赵尔陆两位新任参谋长直到4月上旬才从华北军区乘专列赶到河南开封,与四野指挥部接合。干部刚落座,四十余万大军的行军命令已经发出,新旧职位更替在实际操作中显得格外模糊。 4月20日晚,南京方面拒绝在国内和平协定上署名,毛泽东与朱德随即下达《向全国进军的命令》。两天后,四野发出《南进政治动员令》,落款依旧五人:“林 罗 刘 谭 陶”。其中刘亚楼仍排列第三,理由很实在——萧克尚未对全军官兵公开,刘亚楼的新职务更未宣布。如果骤然改成“林 罗 萧”,基层首长瞬间要问:刘亚楼去哪了?动员令需要士气稳定,不宜留给战士们额外猜测。 军事档案常被拿来“打擂台”,有人以5月编成表为证,认定刘亚楼在“四野建制内”不见踪影,于是得出结论:他大概从未当过第四野战军参谋长。问题在于,编成表按照5月底完成的干部轮换填报,正是刘、罗二人南下或调任后才汇总上报。那份材料反映的是改编最终结果,而非过渡期现实。若仅凭这份表格下断语,就把3月至4月间那段“过渡期”抹平了。 时间继续向前。5月12日,邓子恢抵达湖北黄冈,正式担任四野第二政委;5月18日,第十二兵团部奉命南下指挥先遣部队;5月25日,十四、十五兵团司令部的组成方案经中央批准;6月1日之后,《中国人民解放军各部干部名册》才用新序列编号汇总。也就是说,直到六一前后,四野主要首长才全部就位,换班彻底完成。换言之,刘亚楼留下的那一段“临时性参谋长”经历,仅仅被后来更正式的文件覆盖,却没被抹杀。 有意思的是,若对比刘亚楼调兵遣将的行踪,可以发现他4月下旬在北平时间反而超过十天。其间,他与华北军区副司令员周士第交接京津地区的防务细节,重点是如何把平津周边的铁路、港口和军械库无缝移交华北军区。若不是仍以“四野参谋长”身份,周士第没有理由由衷感慨“两野交接顺利得很”。这一段口述史在上世纪八十年代整理出版,成了补足官方文献的佐证。