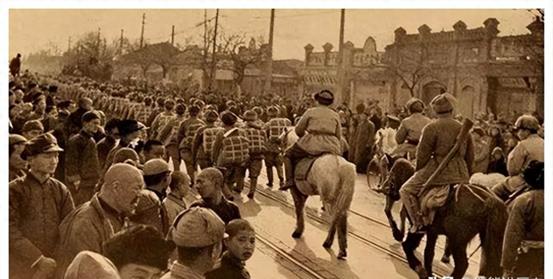

解放战场上的五大王牌兵团,征战足迹广,兵团司令都是优秀的战将 “1950年1月5日凌晨两点,北京西苑军委礼堂灯火通明——’刘司令,你们十四兵团准备何时南下?’值勤参谋压低声音问。”这一声低语,让人立刻想起新中国立国伊始的紧张节奏。不到一年,原野战军迅速整编为十六个兵团,番号新,骨干却是久经沙场的老部队。十六个番号里,被公认最能打的有五支,它们的行军路线几乎涵盖全中国,司令员个个都在军史上占据浓墨重彩的一页。 先看第四兵团。番号听上去普通,灵魂却是陈赓。黄埔一期、苏联伏龙芝高材生、百团大战的主攻者,他对机动战驾轻就熟。1949年夏,他率十三、十四、十五军从大别山南麓直插两广,先接管长沙,再席卷桂林,转身夺取广州。广东平定后,他挥军滇黔,策动卢汉起义、追堵汤尧残部,“不要让敌人越过怒江”成了他的硬命令。滇西山路狭窄,陈赓干脆拆分纵队,从怒江数十处小道同时渗透,最终把敌军逼到缅甸边境。有人统计,四个月行程超过四千公里,第四兵团是那年行军距离最长的部队。陈赓一句玩笑:“鞋底磨破了,但胜利新鲜。”让参谋们至今记得。 十九兵团则向西北开拔。63、64、65军在河北刚休整一天,就被杨得志一句“兰州要打硬仗”召回战位。1949年8月20日,兰州战役打响。马家军仗着骑兵和美械火炮,妄图凭黄河天险拖住解放军,不料杨得志抢先让63军夜渡河,配合兄弟部队侧后穿插,三日即破兰州内外防线。当年冬天,宁夏、青海、甘肃匪患四起,十九兵团没有回营,而是散开精兵剿匪。1950年秋,抗美援朝号角响起,杨得志率全兵团连夜登车北上。漫天风雪的两水洞阻击战,64军一昼夜打退美第25师五次冲锋,树立了志愿军“零切换、快节奏”的战斗方式。 谈到第十三兵团,常有人误以为它只有“三十八军+程子华”。其实在1949年的“渡江—广西—海南”连环作战里,十三兵团始终打组合拳:38军突击,47军侧护,49军堵截,把白崇禧压缩到南宁一角。程子华善于整体运筹,他在江面设置假抢滩点,让敌炮火空耗数小时,真登陆点则出现在几十里外。1950年初,中央决定加强东北边防,十三兵团改编为38、39、40军,由邓华接任司令。三十八军依旧是“万岁军”,但三十九、四十军同样老练,正是这套班底在清川江一线创造了包围穿插的经典战例。 十四兵团曝光时间不长,却很有话题。骨架是三十九、四十二、四十一军。刘亚楼出任司令,外界称其“空军司令兼职陆战统帅”。他并不在意名号,琢磨的只有一个字——快。1949年春,四野在平津会战后急需南下,刘亚楼建议让三十九军空运先头团到赣州,策应铁路机动的四十一、四十二军。这个新思路让解放军第一次在大规模机动中用上了空运。14兵团成军半年后奉命撤销,但三十九军与四十二军的番号保留,随后先后入朝。三十九军“妙手反包围”、四十二军“高岭阻击战”都写入西点教案,刘亚楼的“快”理念,可谓先声夺人。 剩下的九兵团,出名则在朝鲜半岛的冰天雪地。宋时轮早年黄埔六期,战术素养过硬。三野整编时,给他配了二十、二十七、三十、三十三四个主力军,实力完全是“豪华套餐”。1950年10月底,九兵团奉命作为第二梯队入朝,却遇到碾子山地区突降暴雪,道路结冰,车辆频频侧翻。宋时轮干脆下令“全部轻装行军”,很多战士穿着单衣翻越长白山口,夜间行进把水壶挂在胸口防止冻结。长津湖一役,二十七军阻敌退路,二十军直插下碣隅里,二十六军截击增援,美军精锐陆一师被迫弃重装逃往兴南港。战后统计,志愿军在零下三十度损失极大,但守住了东部战线,而九兵团以血肉换来战略主动,值得铭记。 仔细对比五大兵团的行军线,可以看到一个有趣现象:第四兵团跨越南疆,十九兵团深耕西北,十三兵团横扫华南并北赴东北,十四兵团短暂却首创空陆联合机动,九兵团则在朝鲜打出国威。不同的地理环境、不同的战术风格,却都有一个共同点——敢打硬仗。陈赓、杨得志、程子华、刘亚楼、宋时轮,这五位司令员性格各异,却都把“灵活”视为座右铭。陈赓讲究声东击西,杨得志强调速决斩首,程子华偏好体系协同,刘亚楼追求节奏先手,宋时轮则善于极限突袭。正是这种多样化,使人民解放军在短短几年内完成了从大兵团作战到跨国远征的能力升级。 值得一提的是,五大兵团虽号称王牌,却从未以“番号”自居。陈赓说过,“能打才是王牌,不打就不是。”这句话后来被军中口口相传。建国初期大量部队被精简、合并或转业,五大兵团也在1952年前后陆续撤销番号,但其所属军队或进入志愿军战线,或转为守备力量,继续发挥作用。有人遗憾这些番号不复存在,其实番号只是符号,精神才是根本。今天翻阅作战记录,解放广州、攻占兰州、横渡长江、空运赣州、鏖战长津湖,每一段文字背后都是血与火的较量。五大兵团无疑是那个时代最锋利的五把长刀,挥出不同的弧线,指向同一个目标——让新生的共和国站稳脚跟。