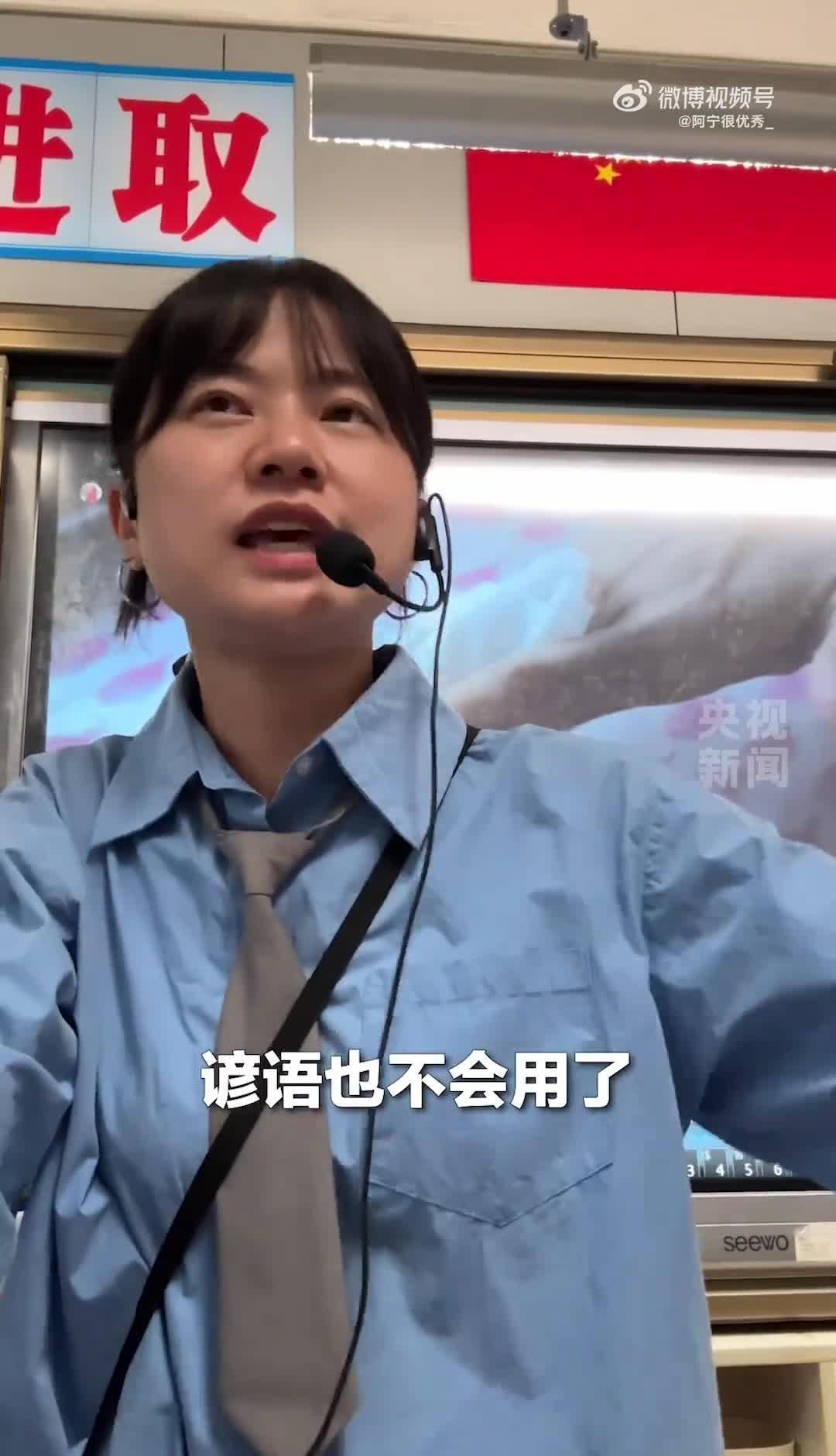

学生满口「包的包的」、「666」等网络梗,这将带来哪些深远影响?学生们不「好好说话」,我们能做些什么? 当学生满口网络梗“包的包的”,这位老师及时引导。网友:她守护的不仅是孩子的思辨能力,更是汉语的纯粹与美感。 ------------------------------------ “包的”、“666”,“绝绝子”、“栓Q”,“9敏”。 说真的,第一次听到学生用“包的”代替“没问题”时,我还愣了一下——这又是什么新暗号?后来才明白,就像我们当年说“吊炸天”一样,每个时代都有自己专属的表达方式。 这些网络用语啊,其实是年轻人创造的身份密码。它们高效又有趣,能在瞬间拉近距离,一个“懂的都懂”的眼神,圈子就形成了。语言本就是流动的河流,从古代的“之乎者也”到今天的“YYDS”,变化才是常态。 不过也有老师家长担心:长期这样,会不会影响表达能力?万一写作文来一句“这景色真是绝绝子”,阅卷老师怕是要扶额苦笑。 别急着下禁令——你越禁止,他们越来劲。说白了,我小时候看火影还学两句日语呢,不也没忘记怎么说中文吗?关键不在于堵,而在于疏。 不妨试试这些方法:开个“语言体验馆”——让学生体会“666”和“文采斐然”表达同一赞美时的不同质感。就像尝过奶茶也品过茶,自然知道什么时候该用什么。 玩点表达游戏——比如“梗百科”大赛,让他们解析这些网络用语的来源和用法,既满足表达欲,又锻炼逻辑思维。 做个好奇的观察者——问问他们为什么觉得某个梗特别有趣。理解比批评更能打开心扉。 最重要的是,我们自己要先放下焦虑。语言有自己的筛选机制,真正有生命力的会留下,浮夸的终会淘汰。我们要做的,是帮他们在网络用语和规范表达之间自由切换,成为能在不同场景下游刃有余的表达者。 说到底,每个时代的语言都在创新。我们担心他们“不好好说话”,也许只是因为我们不再年轻。给他们一点信任和引导,相信他们既能玩转网络梗,也能在需要时写出动人的篇章。 毕竟,语言最大的魅力不在于固守不变,而在于它永远充满生机。当我们学会用他们的语言理解他们,我们也在这座桥梁上,走向更广阔的沟通天地。