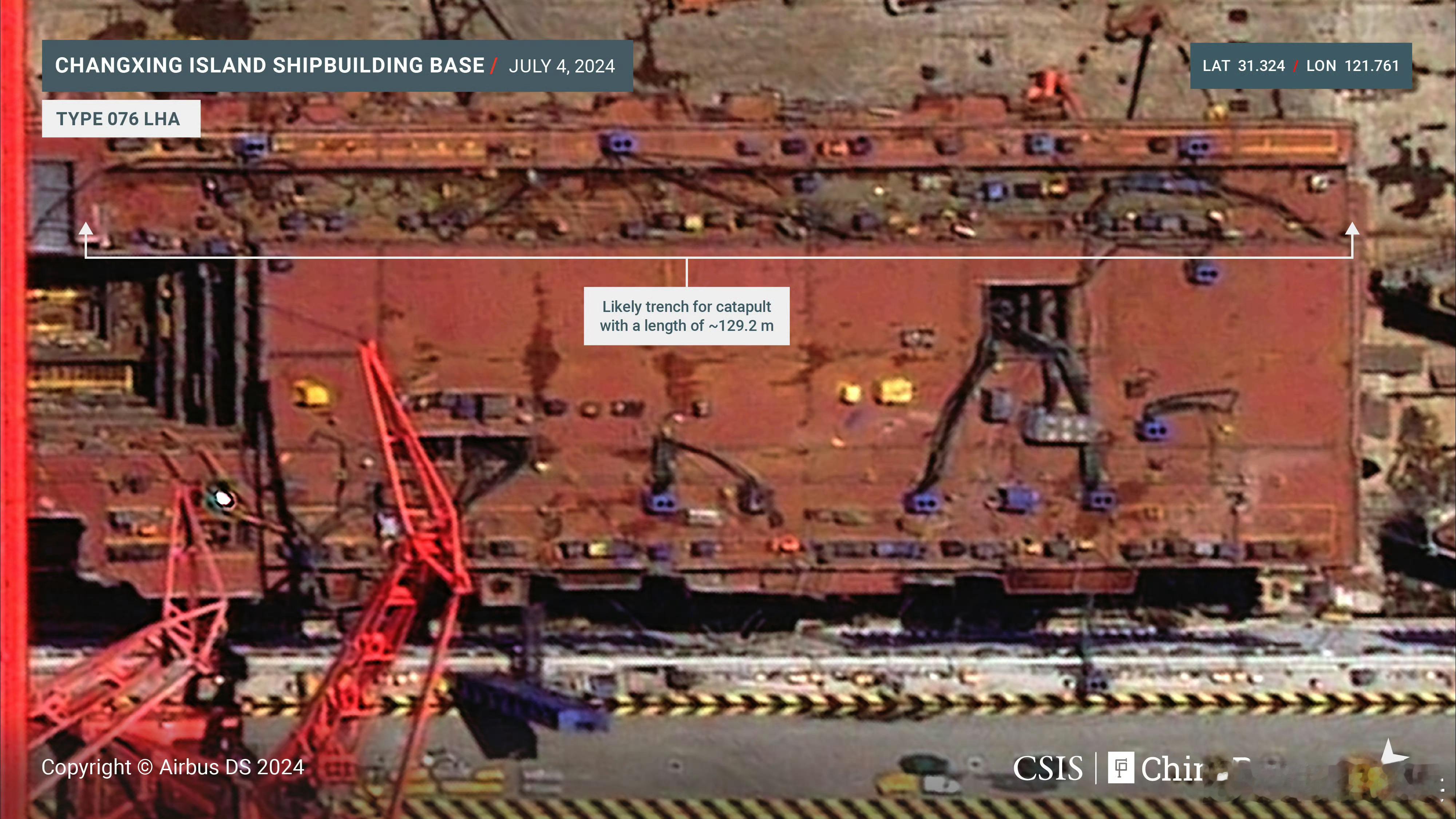

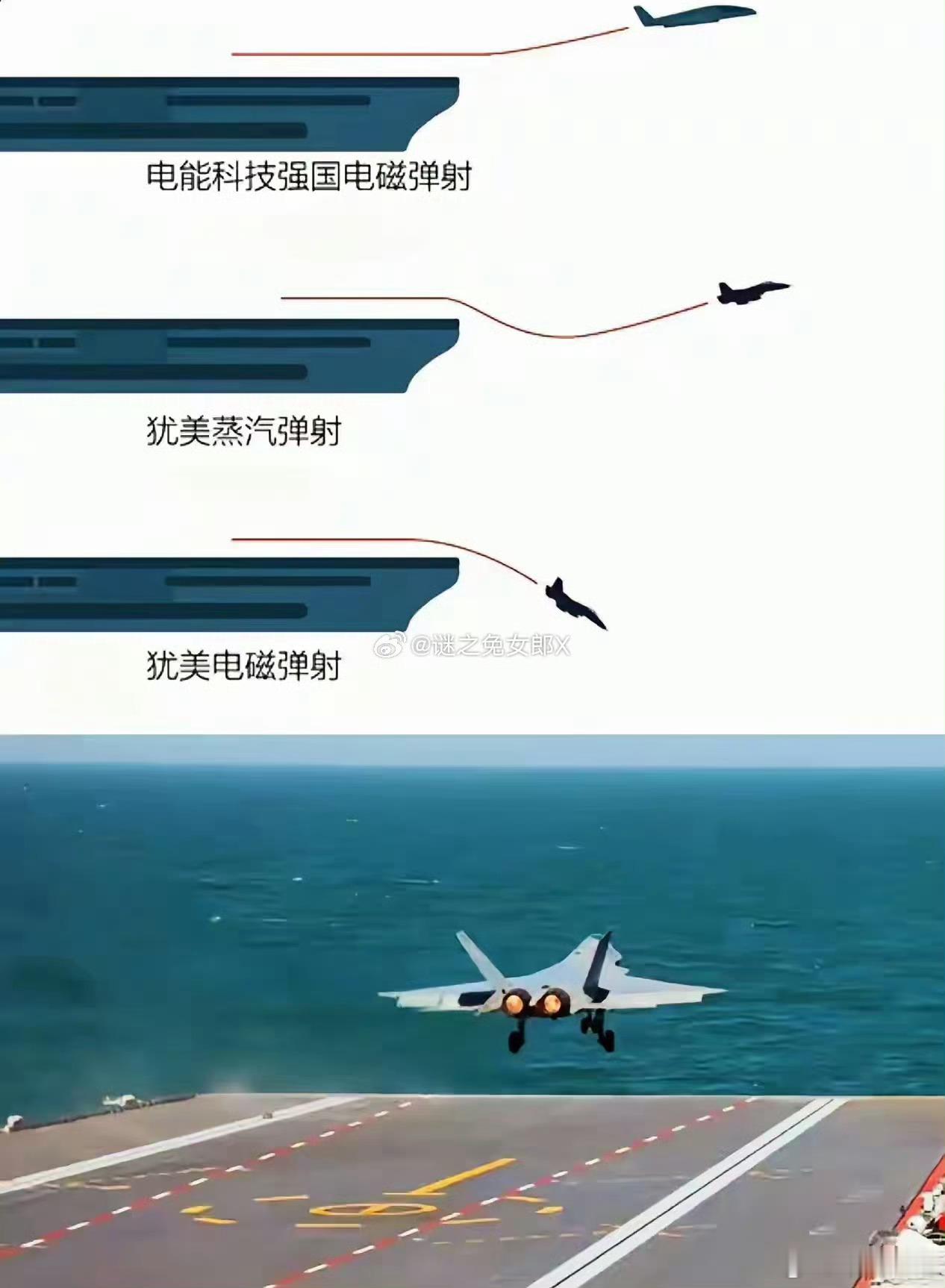

福建舰不会再有第二艘,交付一再推迟,压根不是技术卡了壳,而是海军在借着这艘船 “打磨” 下一代航母的标准答案,这种操作在咱们海军的装备发展里早有先例。 2015 年江南造船厂堆着钢板那会儿,福建舰本来是个 6 万吨级的 “稳妥版” 方案,配两条蒸汽弹射器就行。 要知道蒸汽弹射这东西不算新鲜,美国几十年前就用熟了,咱们当时也早有技术储备,按这个方案造,说不定几年前就下水服役了。 可为啥非要推翻重来,硬把吨位拉到 8 万吨,换上全世界都没几个国家玩明白的电磁弹射? 关键就在于 “一步到位抢制高点”—— 蒸汽弹射就像老款高压锅,得攒半天蒸汽才能用,战机出动架次受限,还没法兼容轻型无人机; 而电磁弹射是 “快充模式”,45 秒就能弹一次,单日出动架次能比蒸汽弹射提升 33%,不管是 40 吨的歼 - 15T 重型战机还是 1 吨的小型无人机,都能在同一条轨道上交替弹射,这战术弹性差得可不是一点半点。 敢这么 “跳级”,底气全靠马伟明院士团队硬拼出来的技术家底。 美国搞电磁弹射花了 28 年,咱们只用 12 年就追上了,从图纸到实装也就 7 年时间,比福特号缩短了近一半。 但再牛的技术也得经得住海上考验,福建舰要解决的可不是 “能不能弹” 的问题,而是 “在海上能不能稳稳定弹”。 比如大海里的盐雾腐蚀性极强,电磁弹射的绝缘材料很容易坏,咱们就研发出纳米陶瓷涂层,能扛 2000℃电弧冲击,寿命直接延长 20 倍; 舰载脉冲发电机得输出 120 兆瓦级的功率,还得和动力系统完美匹配,这些都得在船上一点点调试,陆基试验场的数据再好看,到了摇晃的舰体上也得重新校准。 你想啊,这些坑要是留到下一代航母批量生产时再填,那得浪费多少时间和钱?现在在福建舰上把问题全解决,下一代航母开工就能直接用成熟方案。 这种 “造一艘、试一批、熟一代” 的路子,咱们海军早玩得很溜了。当年辽宁舰是 “改装摸索”,把滑跃起飞的门道摸透;山东舰是 “自主仿制”,在辽宁舰基础上优化舰体和甲板布局; 到了福建舰,就轮到 “跨越式试验” 了 —— 电磁弹射、8 万吨大舰体、隐身舰载机适配,这些下一代航母的核心技术全堆在它身上。 就像盖房子先建个样板间,水电管线怎么铺、家具怎么摆最合理,都在样板间里试好,后面盖小区才能又快又好。福建舰现在的 “慢”,其实是在给未来的 “快” 铺路,要是急着交付凑数,反而可能留下技术隐患。 再说美国福特号,虽然早几年服役,可电磁弹射故障率一度高得吓人,试了好几年才勉强达标,这就是没把试验做透就仓促量产的教训。 咱们搞 “研试一体” 模式,陆基试验场和舰载系统同步迭代,福建舰上的电磁弹射早就在陆地上创下过万次无故障纪录,现在上舰实测更是把精度控制在 ±2%,等于是把成熟的技术拿到船上再做最后校准。 等这艘船把所有技术细节磨到位,下一代航母就能直接用上更完善的设计 —— 比如优化舰体结构减轻重量、调整弹射器位置提升甲板调度效率、兼容更先进的舰载预警机,到时候批量建造根本不用犹豫。 所以福建舰不会有第二艘,恰恰说明它的任务完成得好。 它就像个 “技术探路先锋”,把电磁弹射的可靠性、大吨位舰体的稳定性、全频谱舰载机的适配性这些硬骨头全啃下来,下一代航母就能踩着它的肩膀往前冲。 咱们海军从来不是盲目求数量,而是每一步都走得有章法:先摸清规律,再试验技术,最后批量成型。 这种稳扎稳打的路子,比急着造一堆技术不成熟的船靠谱多了,你说这是 “慢”?其实这才是真的聪明。

![003福建舰终于要刷号了[哭哭]太不容易了,东大终于要有三航母服役!来](http://image.uczzd.cn/3201933007886534093.jpg?id=0)