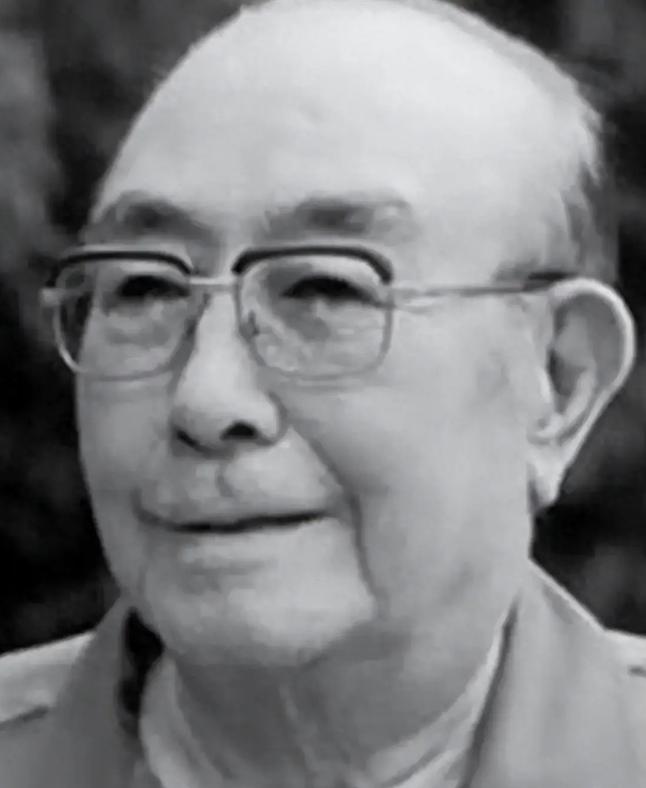

[微风]1995年,吴德结束了他的一生旅程,在即将去世之际,他对身旁的女儿留下了一句简短的遗言,然而这句特殊的遗言却瞬间让女儿泪珠纷飞。 吴德留给家里的不是什么物质财富,而是一套建立在“拒绝”上的规矩,在他看来,不给家里人搞特殊,才是对他们最实在的保护和最好的馈赠。 弥留之际,他把女儿吴敏叫到床边,用微弱的气息嘱咐:“我这辈子,没给家里捞过好处,也没做对不起老百姓的事,你可千万别学那些歪门邪道。”就这一句话,吴敏的眼泪瞬间就下来了,她太懂了,父亲留下的不是遗憾,是一笔比泰山还重的精神遗产。 这规矩贯穿了他的一生,吴敏年轻时也曾动过念头,想让父亲托关系安排个好工作,结果换来一顿劈头盖脸的批评:“有手有脚的,凭本事吃饭,靠关系算什么能耐?” 还有一次,女儿急着用车,动了公家的车,吴德知道后火冒三丈,不仅严厉教训,还亲自跑到单位补交了双倍的车费,无论是前途大事还是日常小节,他都给家人划下了一条红线,雷打不动。 他总说:“权力是公器,私用就是犯罪。”这条线必须先在自己家里画清楚,后来吴敏也想通了,父亲的“没捞好处”不是让家里吃了亏,而是给他们赚来了一辈子的好名声和干净。 如果说,口头遗嘱是对内的“不取”,那他亲手写下的那份,就是对外的“全予”。 这份在病榻上写成的文件,内容简单得让人心颤:遗体捐给医学研究用;国家分配的住房,交还国家;他口述回忆录《吴德口述》的全部稿费,捐给西北的贫困女童上学。 这不是什么高风亮节的慷慨,而是一种彻底的“归还”,他觉得自己的一切,连这副身体在内,都是社会和人民给予的,最后自然要完整地还回去。 这份公心早在他革命的起点就种下了,1933 年,吴德被派到唐山开滦煤矿工作,作为青年学生的他,二话不说脱下长衫,钻进漆黑的矿井,和工人们一起吃住、一起劳动。 这段经历让他真切理解了“人民”二字的重量,也让“为民办事”从此刻进了他的骨子里,后来他在天津当市长时,曾脱下鞋子亲自下到水渠疏通堵塞;他常说 “当官不为民办事,不如回家种红薯”,这份为民的初心,直到老年也未曾冷却。 退休后看电视时,看到贪腐新闻他会气得不行,甚至亲自跑到中纪委举报,他用一生践行了 “公仆”二字,直到生命最后一刻。 除了身后事的安排,吴德还有一条遗愿:不开追悼会,不留骨灰,这也不是谦虚,而是他一辈子最反感形式主义。 这种对自己痕迹的“简化”其实早就开始了,1980年,他身体尚好、正值盛年,却主动辞去全国人大常委会副委员长等所有重要职务,理由是“我们这代人的任务完成了,该给年轻人让路了”。 此后,他从权力中心退到东交民巷一间朴素的公寓,组织要给他换新车,他拒绝;家乡邀请他回去看看,他怕给地方添麻烦,也婉言谢绝,他一辈子都在抛弃虚浮的排场,专注于事业本质,而非个人光环。 所以在生命的最后,他选择不为自己树碑立传,彻底抹去个人的痕迹,他希望人们记住的是他奋斗过的事业,而不是他这个人,或许,这正是毛主席当年那句评价“吴德有德”的深意所在——他最大的“德”,就在于这份无我。 吴德的两份遗嘱,像一枚硬币的正反面,共同构成了一个共产党人的完整人格,对内他用“不取”立下家规,给亲人留下了清白做人的坐标;对外,他用“全予”践行承诺,把自己彻底奉献给了国家和人民。 2005年,他住了13年的那间小公寓被改造成了廉政教育基地,这可能是对他最好的纪念,吴德这个人虽然走了,但他用一辈子践行的那个“德”字,已经化成了一份无比厚重的精神遗产,留给了后人。 【信源】中华人民共和国中央人民政府——吴德;《吴德口述》