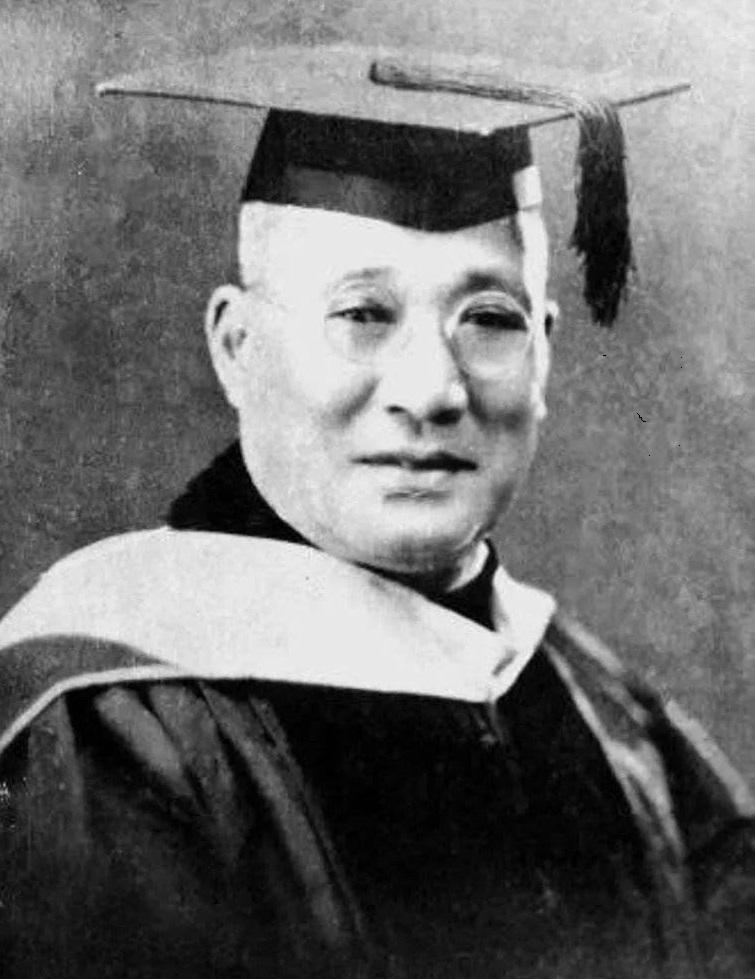

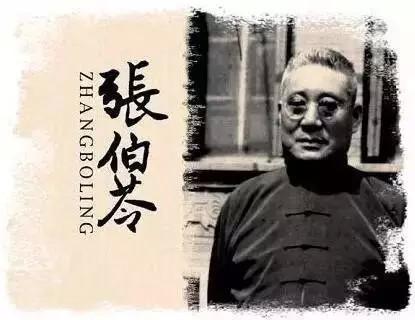

老蒋断气前几小时,嘴里反复念叨的竟是一个教书先生的名字,知道原因后让人直拍大腿! 1975年4月5日,台北士林官邸气氛沉重。蒋介石病危多日,医护与家属守在病房。监护仪发出低沉的滴答声,他的呼吸愈发浅,口中反复念着几个模糊的字。护士俯身听,听到一个反复出现的名字——“张伯苓”。这个名字让在场的人都愣住。那是个读书人,一个教育家,一个与他在半个世纪前结下因缘的“教书先生”。 蒋介石与张伯苓的渊源要追溯到1910年代。那时,蒋介石年轻气盛,从日本学军事归国后,到天津办学的南开学校讲学。张伯苓是校长,一个主张“教育救国”的老派学者。两人初见时并不投缘,一个讲纪律,一个讲理想。可在张伯苓身上,蒋介石看到一种他所缺乏的东西——温和而笃定的力量。张伯苓拒绝官职,坚持办教育。蒋介石佩服,又不服气。 1920年代,局势混乱,军阀割据。蒋介石进入政坛,张伯苓依然在校园里写教育方针。那时的张伯苓为南开苦心筹款,四处奔走;蒋介石则在上海、广州之间征战。两人几乎走上两条截然不同的路。有人说蒋介石代表“枪”,张伯苓代表“笔”。他们的相遇,是那个时代中国人对力量和信念的两种选择。 抗战爆发后,南开被炸成废墟。张伯苓仍坚持在重庆重建学校。蒋介石时任国民政府最高领袖,拨款支持南开复校,还亲自致信鼓励张伯苓“为国家造才”。张伯苓回信只写了一句话:“愿教育之火不灭。”这一句让蒋介石感慨良久。身处战火,蒋介石看尽权谋与背叛,张伯苓却只关心孩子的书本和未来。 晚年的蒋介石多次提到教育。他在日记里写:“国之兴衰,在教育。”那不是政治口号,而像一种惋惜。到台湾后,他大力推动学校建设,成立复兴岗、军官学校,也请教育家来台授课。张伯苓已去世多年,蒋介石仍不止一次提起他,说这个人“真正信道,不信势”。 时间来到1975年初,蒋介石病重。日记记录那段时间,他每日阅读《圣经》和旧书,有时看南开校史。侍从室回忆,他翻到张伯苓旧信时,神情恍惚。那封信写于抗战时期,墨迹早已泛黄。有人记得,那天他把信放在枕边,没说一句话。几天后,他病情恶化,话语混乱,只断断续续念着“张伯苓”三个字。 这一幕被医护记录在案。没有悲剧性的哭喊,也没有政治性的遗嘱,只剩一句名字。这个名字不是战友、不是政敌,而是一个读书人,一个从不争权的人。蒋介石一生算计、征战、统治,到生命尽头,想起的却是那个教书先生。 这背后是复杂的情感。蒋介石出身军事系统,重纪律、重行动,少温情。他一生中遇到的知识分子不少,但多数要么靠近权力,要么远离政治。张伯苓是例外。他拒绝官职,拒绝政治交易,一心为教育。那种纯粹,或许是蒋介石晚年最稀缺的东西。 有人认为,蒋介石念叨张伯苓,是对“教育救国”理念的反思。他统治数十年,未能彻底实现国家统一,心中留有遗憾。教育,是他觉得还能留下的希望。那些年,台湾教育确实在快速发展,从小学普及到大学制度完善,蒋介石常自称“受南开精神影响”。 也有人解读那一刻为“良心的回音”。张伯苓曾在日记里写过一句话:“做官不如教书,掌权不如教人。”这句话传到蒋介石耳中,曾让他沉默良久。或许他明白,权力能暂时强国,教育才能永久强国。一个铁腕政客,在生命尽头怀念一个教书先生,这种反差,本身就让人唏嘘。 蒋介石去世那天,台湾媒体报道他“平静辞世”,没有提及张伯苓。多年后,研究者翻查档案,从日记、侍从口述中拼出这一细节。张伯苓那时已逝二十多年,南开校门口竖起一块石碑,上刻“允公允能,日新月异”。碑下的学生也许不知道,远在台北的老人临终时,还念着他们校长的名字。 蒋介石的葬礼在中山陵前举行,礼炮齐鸣。送葬队伍整齐,却少了一种温度。那个念着“张伯苓”的声音早已停息。历史没有安排他们再次相见,但那一声呼唤,足以说明——有些人终其一生都在追求力量,却在临终时才想起信念。 权力可以支撑国家的骨架,教育才能塑造它的灵魂。蒋介石一生经历了太多斗争,最后想起的不是敌人,也不是政绩,而是一个讲道理的教书匠。这一幕让人直拍大腿:原来在权力与信仰之间,他心里早有答案。