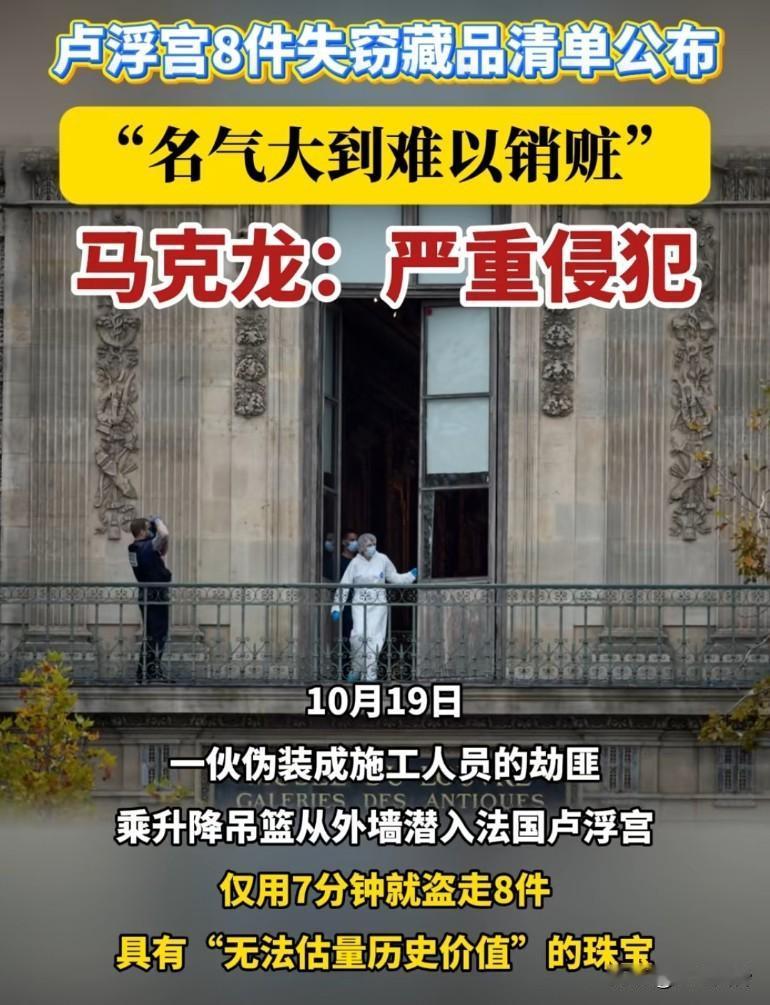

【卢浮宫9件拿破仑时期珠宝被盗,孙玉良:法国的安全与荣耀被打脸】

巴黎的早晨,本该是咖啡香混着塞纳河雾气的味道,但今天,这座城市醒得太突然。10月19日清晨,卢浮宫,这个象征着法国文化荣耀与文明巅峰的地方,成了劫案现场。数名蒙面人从塞纳河一侧的施工区闯入,熟练地乘升降电梯进入阿波罗画廊,打碎防弹玻璃,用不到七分钟的时间,带走了九件拿破仑时期的珠宝。

七分钟——一杯咖啡都还没凉透,巴黎的骄傲就被人掏空了一部分。

法国内政部长努内兹很快出面承认:这不是偶然。这伙人事先踩点、行动精准、经验老到。短短几分钟,就完成了让整个法国警界脸色发白的抢劫案。文化和旅游部长达蒂说,所幸无人受伤——但话音一落,这句“所幸”就显得有点无力。因为受伤的,或许是法国人关于安全与荣耀的信念。

阿波罗画廊,是卢浮宫的心脏。那是阳光洒落、金光辉映的殿堂,是历代艺术品被安放的神域。而如今,这个神域被人破开,碎裂的玻璃映着晨光,像一场文明的噩梦。

有人说,巴黎的治安早已不再浪漫,街头的警笛声代替了手风琴。但当劫案的地点从珠宝店换到卢浮宫,这座城市似乎真的被按下了“警告”的按钮。那一扇扇玻璃后,不只是文物,更是法国人自豪的过去。而现在,连过去都需要防盗。

劫匪的手法堪比电影。选在施工区破门而入,说明他们早已熟知内部动线;使用升降电梯、快速打碎玻璃、精准拿取藏品,一切干净利落。警方说他们可能是一个跨国团伙,三至四人,分工明确。这场盗窃持续不过七分钟,甚至短到连旁观者都来不及产生恐惧。达蒂补充,有一件珠宝在逃跑途中遗落,被找回。那件珠宝仿佛成了唯一的“证人”,静静见证着现代社会的尴尬:科技越来越发达,安全感却越来越脆弱。

卢浮宫宣布闭馆一天,这在法国是罕见的。闭馆不仅是为了修复现场,更像是一种象征——文明暂时熄灯。曾经人们在这里抬头看《蒙娜丽莎》微笑,如今只能看警方拉起的封锁线。那张微笑,或许此刻也在颤抖。

内政部长承认,法国博物馆体系存在“安全脆弱性”。这话听上去有点晚,也有点冷。卢浮宫不是普通博物馆,它几乎是法国文化的圣坛。它被守护得如此严格,却仍被轻易突破——这不仅仅是一次盗窃,更像一记响亮的耳光,打在了法国自诩为“文明守护者”的脸上。

总统马克龙第一时间介入调查,全程听取汇报。从爱丽舍宫到卢浮宫,距离不过几公里,但这几公里,隔着的是一个国家的自信。法国总爱说自己是文化的灯塔,可灯塔有时也会被海雾淹没。面对这起光天化日下的抢劫案,法国社会开始重新审视自己——当连卢浮宫都不安全,还能信任谁?

巴黎的警察正在全力追捕嫌犯。努内兹说,他们“充满信心”。这样的表态,几乎成了每次法国突发事件后的标准格式。信心,法国从来不缺,但信心并不能补回被偷走的历史。那些珠宝,不只是金银,而是拿破仑的遗产,是法兰西辉煌时代的象征。它们闪耀的不只是光泽,还有一段属于欧洲的记忆。而记忆被偷走,比珠宝更可怕。

如今的欧洲,仿佛陷入了一种文明的反讽。那些建在古老石墙中的博物馆,是人类艺术与智慧的结晶,却屡屡成为犯罪分子的猎场。从伦敦到佛罗伦萨,从阿姆斯特丹到巴黎,几乎没有哪家顶级博物馆没被“光顾”过。安全系统越来越复杂,盗贼却越来越聪明。就像是一场永无止境的猫鼠游戏,只不过这次,老鼠赢得太漂亮。

劫案发生的这一刻,也像一面镜子,照出法国当下的疲态。街头的抗议、治安的焦虑、经济的紧张、社会的分裂——一切都让人怀疑,这个曾经的“浪漫之都”,是否还拥有足够的力量守护自己的骄傲。卢浮宫的失窃,像是一种隐喻:当权力忙于应对危机,文化的守护线正在慢慢松动。

一场四分钟的盗窃,让人重新想起一句老话——文明的坍塌,往往不是从战争开始的,而是从忽视开始的。忽视安全、忽视制度、忽视那一点点被侵蚀的底线。当国家的象征被撕开裂缝,裂缝就不会轻易愈合。

或许此刻,站在卢浮宫外的游客还在抬头望那座玻璃金字塔,它依旧闪闪发光,依旧庄严。但人们心里知道,那光亮背后有一道伤痕。它提醒着所有人:文明不是一成不变的展览品,而是一场必须被时刻守护的战斗。

巴黎的晨光照进卢浮宫的玻璃穹顶,反射出残留的碎片。那光如此美丽,又如此冷。

在那一刻,整个世界都意识到——原来连文明,也会被人用七分钟偷走。