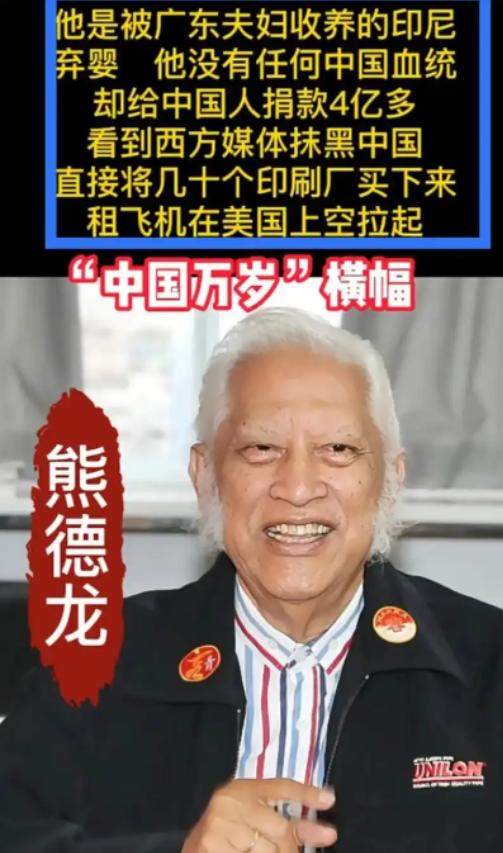

“我没有一丝一毫的中国血统,但是我有100%的中国心,我将用一生来报答中国。” 印尼富商熊德龙虽是印尼和荷兰的混血儿,却坚称自己是中国人,花费数亿,无偿向中国捐款建校、医院和公共设施等。 这份情结的源头,藏在他两岁时被收养的那个瞬间——原籍广东梅县的客家华侨熊如淡、黄凤娇夫妇,从印尼孤儿院把这个荷兰与印尼混血的婴儿抱回了家,用“德龙”这个名字寄寓着“腾飞之龙”的期许。 养父母经营着小小的面店,家境贫寒却从未亏过善心,亲友有难必定援手,即便自己拮据,逢年过节也要把血汗钱寄回梅州老家孝敬老人。 八岁那年,养母牵着他的手走进当铺,将仅有的手镯当掉换钱寄给中国的祖父母,泪水涟涟地叮嘱“再难也不能忘根”,这一幕成了刻在他心底的烙印。 养父母教他说最正宗的客家话,让他背诵《增广贤文》,用客家人吃苦耐劳的品性浇灌他成长,以至于旁人光听他的口音,都会误以为他是土生土长的“唐山人”。 这份刻进骨子里的情结,最终化作了实打实的行动。从1979年开始,熊德龙的捐款像一条不断延伸的河流,淌过中国的山山水水,累计数亿元的投入换来了50多所学校、医院和敬老院的落成,还有那些连通乡野的桥梁与公路、供人休憩的公园。 他不止盯着基础设施,更看重人的成长,掏腰包把近2000名云南、贵州、广西、吉林等省区的中青年干部送到美国加州大学,让他们听金融、经济领域的讲座,参观高速公路控制中心等先进设施,盼着这些人能把经验带回国。 就连1980年,他还拿下了“红塔山”香烟的海外销售许可,成了中国品牌走向世界的早期推手。 他的“报答”从来不止于花钱,更在于为中国发声的坚持。 1993年,他砸巨资收购美国《国际日报》,硬生生在西方主流舆论场开辟出一块讲述中国的阵地,后来干脆与《洛杉矶时报》《纽约时报》合作,每天同步推出16个中国英文专版,让美国240万读者能看到真实的中国故事。 2001年回到印尼创办当地《国际日报》时,他又联手《爪哇邮报》集团,把报纸铺到印尼100多个城市,成了宣传中国建设成就的重要窗口。 2016年南海仲裁案闹得沸沸扬扬,他第一时间在报纸上发表署名文章,直斥那场裁决是“颠倒黑白的闹剧”,直言美菲的阴谋绝不会得逞,这份强硬立场让无数海外华人振奋。 熊德龙的生活里,“中国心”早已渗透到细节里。他的办公室最显眼处挂着养父母的照片,逢人便讲两位老人的教诲;金婚庆典上,两个儿子用流利华语致辞,孙辈们用客家话唱赞美诗,这份文化传承被他视作对养父母最好的告慰。 他顶着印尼、美国双重身份,做起了中国8省政府的经济顾问,收下22个城市的“荣誉市民”称号。 2016年接过印尼-中国旅游亲善大使的聘书后,更是常年奔走两国,办“印度尼西亚之夜”推介会,只想打破“印尼不安全”的偏见。 2023年,76岁的他还拿下了“广东省友谊奖”,这份荣誉背后,是四十多年从未间断的付出。 有人或许会好奇,没有血缘牵绊何以如此执着?熊德龙早用行动给出了答案:他在洛杉矶华人国庆典礼上含泪升起五星红旗,在世界客属恳亲大会上为客家主题曲点燃发布仪式,把私人花园命名为“锦绣中华”,甚至同意以自己的故事拍《亲亲中国爹娘》,只为讲好中国传统美德与华人的坚韧。 对他而言,养父母给的不仅是家,更是文化的根,这份恩情远比血缘更牢固。就像他常说的,血统从不是关键,感情才是——这份跨越国界的深情,早已让他成了真正的“中国人”。