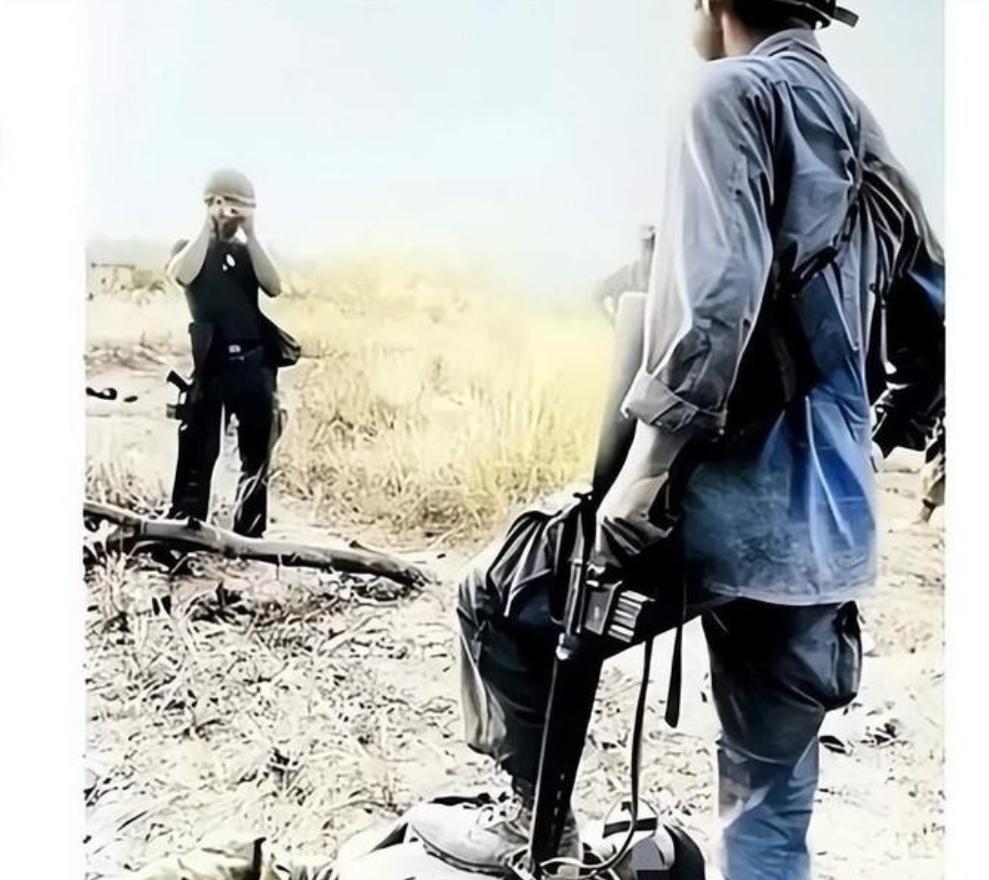

1972年,战场上躺着一个越南女兵的尸体,旁边的美国士兵扯下她的裤子、撩起她的上衣,一脚踩在她的胸前,洋溢着无耻的恶魔笑容,拍下罪恶的照片。 1972年,越南,一场战争已持续多年,死亡从不是新闻,但那一天,一名美军士兵做出的举动,却在战火硝烟中划出一道格外刺眼的裂痕。 一个越南女兵的尸体静静地躺在战场上,她的名字,阮氏兰,21岁,北越人民军的通信兵。 她的枪早已失落,身上的血迹尚未干透。 就在她生命终结的地方,一名年轻的美军士兵,约翰·米勒,20岁,来自加州圣贝纳迪诺,蹲下身来,扯下她的裤子,撩起她的上衣,一脚踩在她的胸前,脸上浮现出一种近乎变态的笑容。 他的战友举起相机,按下快门,这一瞬间被永远定格。 它后来被一位战地摄影师在美军内部资料中发现,并流入公众视野,成为越战历史中最令人难以直视的画面之一。 这张照片,不仅凝固了一个士兵对死亡的亵渎,也暴露了战争深处早已腐坏的人性。 在它被发现多年后,评论家称其为“战争伦理的崩塌证据”,学者则称它“记录了人类底线如何在枪口下逐渐模糊”。 很多人会问:为什么会发生这样的事?一个受过训练、甚至可能接受过良好教育的美国青年,何以会对一具女性尸体做出如此行径? 答案不在那一刻,而藏在那场战争的每一个日与夜。 越南战争,是一场泥沼,对美国士兵而言,这是他们无法理解的战争,他们踏上的,是一个语言不通、文化完全陌生的国度。 他们面对的,不是传统的敌军阵线,而是“亦兵亦民”的游击战术,甚至连一个小女孩都可能在下一秒扔出手榴弹。 在越南,女性战士的存在并不稀奇,北越军队中,女性占比超过15%,她们不仅是医疗兵、炊事员,更多时候拿着AK步枪,参与实战。 24岁的寡妇Lam Thi Dep曾被拍到肩扛M-16,眼神冷峻,成为北越女性战士的代表形象之一。 正是这种模糊的敌我边界,令美军士兵在持续的紧张状态中逐渐失衡,他们开始不再将这些女性视为“女人”,而是“敌人”、“威胁”,甚至是“陷阱”。 这也意味着,当敌人死去,尤其是女性敌人,那份原本应有的尊重,也被一点点剥离。 “她们死了,但我们活着。” 一名退伍老兵在回忆起类似事件时说过这样一句话,“我们需要一种方式来让自己相信我们赢了。” 这种“胜利”的表达,转化成了身体上的征服,哪怕是对一具尸体。 尤其是1972年这样的关键节点,美军已开始陆续撤军,士气低落,军纪松散。 前线部队常常在无监督、无规则的状态下执行任务,约翰·米勒的行为,并非他一人之恶,而是整个体系早已失控的缩影。 令人震惊的是,这样的暴行,并非偶发。 从美莱村大屠杀到战俘酷刑,从“橙剂”滥用到对战败者遗体的系统性侮辱,许多暴行并非士兵私人发疯,而是默许、纵容,甚至在某些层级被视为“战术”的部分。 曾有越南女兵被活捉后强灌“空孕催乳剂”进行羞辱性审讯,也曾有一组照片显示美军士兵以阵亡女性为“背景”拍摄纪念照。 这种对敌人的敌意,最终异化为对“弱者”的无情践踏。 最令人悲痛的是,阮氏兰这样的女性,直到死去,也未曾被正当地记住,她的名字之所以被历史记录下来,不是因为她的英勇,而是因为她在死后的那一刻,被一个异国士兵踩在脚下。 这种双重的死亡——肉体的死亡与尊严的死亡,构成了越战女性最深的悲剧。 她们参战,是为国家,是为信念,她们死去,却变成了亵渎的对象。 在战后的历史叙述中,她们的声音被彻底抹去,没有人为她们立碑,没有人讲述她们的故事,她们只是千千万万个“背景板”之一。 1972年的那张照片,如今已几乎无人再提,但它所承载的意义,远比一场战争更深远。 它让人看见,并非所有的恶都来自命令,有些恶,是在环境中慢慢滋生的。 当一个人每一天面对的都是死亡、恐惧、不确定,他可能会试图用最原始的方式来重新掌控局面——而那种“掌控”,往往就是暴力本身。 越南的土地上,还有无数未爆炸的地雷和弹药,专家估计清除这些遗留物可能需要300年,而“橙剂”带来的遗传疾病,依旧困扰着一代又一代人。 这不仅是战争的延续,更是记忆的延续。 有评论说,讨论这样的照片,不是为了复仇,而是为了记住。 为了在未来的某一场战争到来时,人们仍能记得——一个国家的强大,并不在于它能杀死多少敌人,而在于它能否在胜利中保留人类的基本尊严。 1972年,阮氏兰死去,在她的尸体上,约翰·米勒踩下的那一脚,不只是对一个敌人的羞辱,更是对战争伦理最沉重的控诉。 也许,那个快门响起的瞬间,历史就已经写下了评判,这张照片,不该被遗忘。 它是伤口,是证据,更是警示。 永不褪色。 信息来源:搜狐——越战罕见老照片:被美军俘虏的越南女兵,双眼蒙住下场很惨!