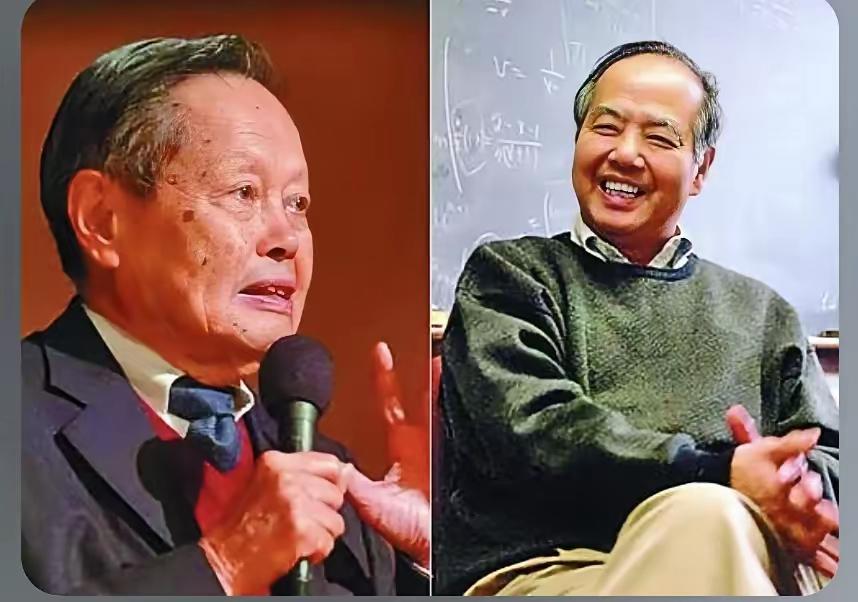

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 钱学森是实打实的“国之重器操盘手”,1950年那会儿他已经是加州理工学院的核心研究员,手里攥着美国导弹、航空航天的核心技术,直接跟曼哈顿计划沾边,属于能立刻把图纸变成武器的主儿。 美国军方心里跟明镜似的,这人要是回中国,不出几年就能帮中国搞出自己的导弹和飞机,所以二话不说就取消了他的安全许可,把人孤立起来,扣了整整五年才放行,临走前还放话“他一个人顶五个师”。这种能直接转化成国防实力的应用科学人才,美国恨不得锁起来,怎么可能轻易放走。 再看杨振宁,他玩的是更底层的理论物理,32岁搞出的杨-米尔斯场论,跟麦克斯韦方程、爱因斯坦相对论齐名,撑起了粒子物理标准模型的半壁江山,但这玩意儿不能直接搓出原子弹,短期内看不到军事威胁。 美国当时对科学家的打压很鸡贼,像奥本海默这种搞出原子弹后反对氢弹的,爱因斯坦这种有左翼倾向的,都被剥夺过安全许可,但理论物理领域没那么敏感,毕竟你总不能靠规范场论直接打仗。而且杨振宁35岁就拿了诺贝尔奖,在国际学界名气太大,真要硬扣他,等于跟整个物理学界翻脸,美国还得掂量掂量舆论代价。 更关键的是,钱学森早就看透了这种“分工”的门道。他自己回国是当 “突击队长”,当时中国急着搞两弹一星,缺的就是能把技术落地的领军人物,他必须回来坐镇。 但杨振宁不一样,当时国内基础科研的底子太薄弱,连像样的实验室都没有,要是把他召回来,顶多能讲讲课,他那些顶尖的理论研究根本没法推进,等于把金凤凰关进了小笼子。留在美国就不一样了,杨振宁能站在全球科技最前沿,既能保持学术产出,还能当中国的“隐形桥梁”。 1971年乒乓外交刚拉开序幕,杨振宁就借着知名科学家的身份回国,成了中美学术交流的第一人。他回来后没闲着,给周恩来总理详细讲美国科技的发展情况,还把国内科教的短板记在心里。 之后几十年里,他频繁在中美之间跑,促成了中美高能物理联合委员会的会议,还募集资金设立交流项目,前前后后资助了近百名中国学者赴美进修,这些人后来大多成了中国科技领域的顶梁柱。比如他后来动员图灵奖得主姚期智全职回国,引进密码学家王小云,都是靠他在国际学界积累的人脉和声望,这要是他一直在国内,根本办不成这些事。 还有更实在的,上世纪90年代中国想搞基础科研突破,杨振宁直接牵头筹建清华高等研究中心。他自己捐出积蓄和美国房产,还跑到香港、美国去募资,硬生生把一个从零开始的机构,做成了在理论物理、密码学等领域国际知名的研究院。 82岁的时候,他还每周两次给清华两百多个大一新生讲基础物理,连课间5分钟都在答疑,全国好多高校老师都赶来看直播。这些事看着琐碎,但对当时急缺顶尖学术资源的中国来说,比单纯多一个理论物理学家管用多了。 美国后来肯定也后悔过,尤其是看到杨振宁1990年建议中国搞的X射线自由电子激光器,2017年在大连建成了世界独一份的装置,才明白这人留在美国等于给中国开了“科技后门”。但没办法,理论人才的价值不像导弹那样看得见摸得着,等反应过来已经晚了。 钱学森当年要是看到这一幕,肯定会说自己没看错,有些人才的战场在实验室里造武器,有些人才的战场在国际学界搭桥梁,后者在特定时候,作用其实更大。