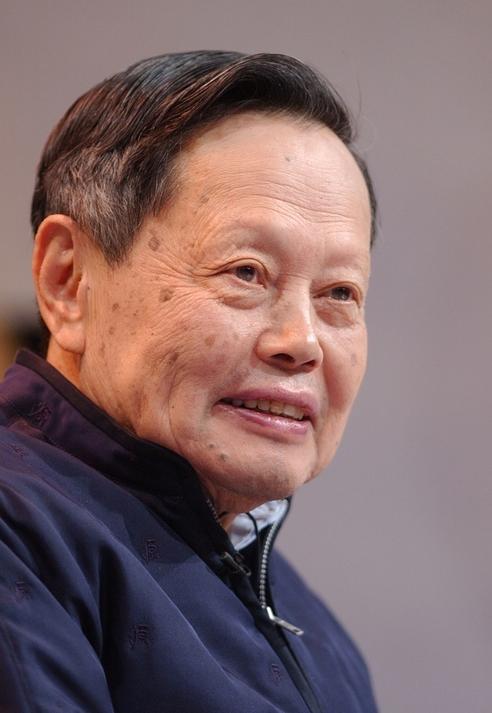

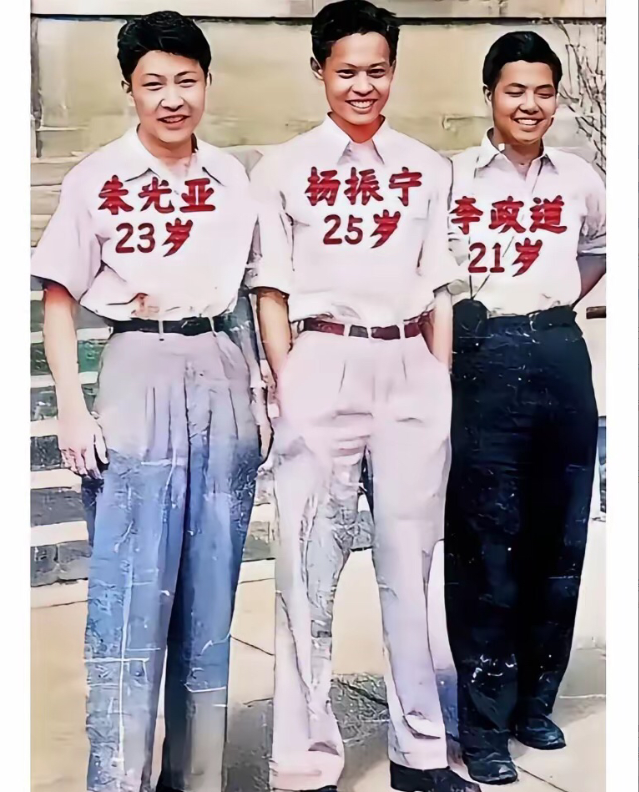

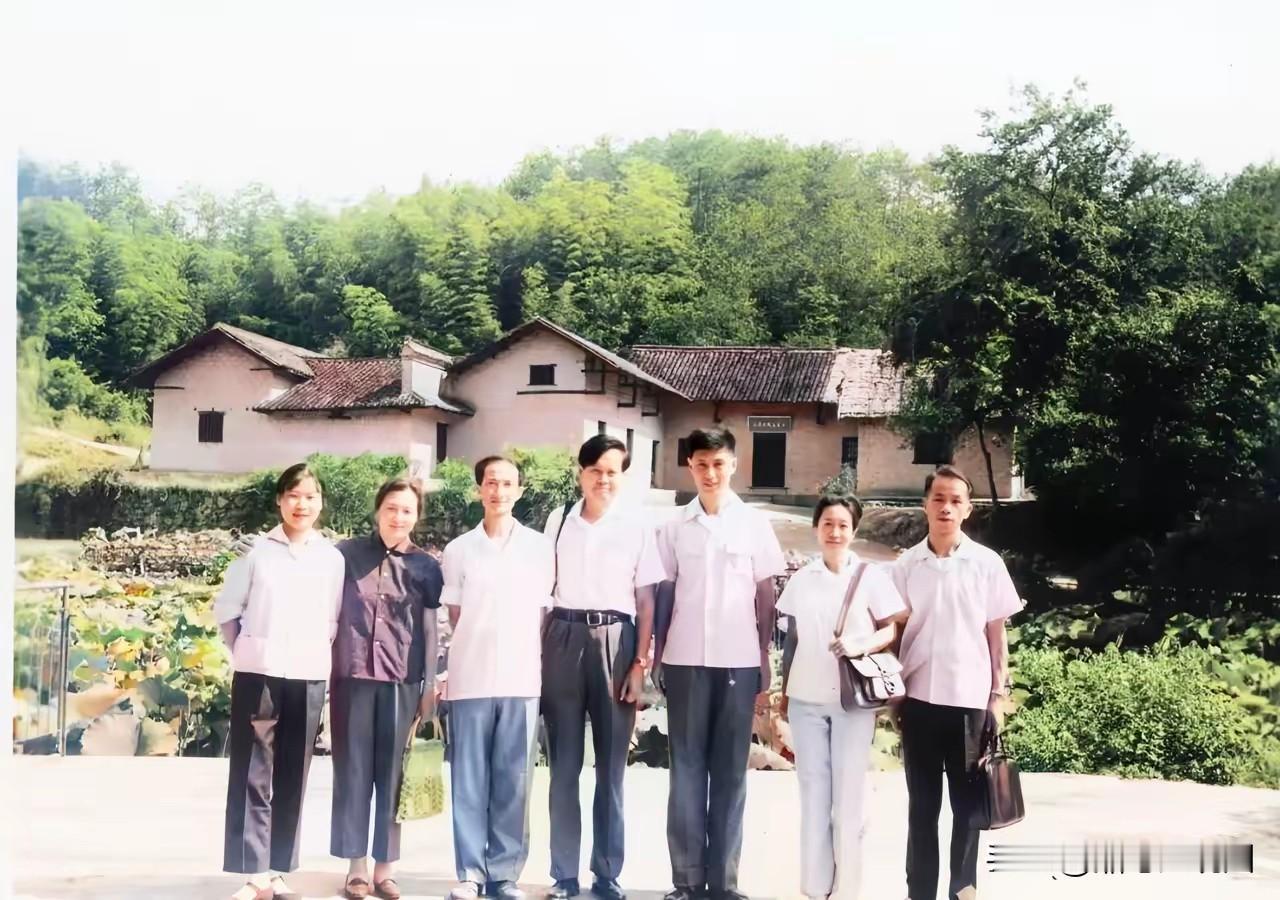

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 美国死死扣住钱老五年不放,核心原因就是他搞的导弹技术是“能立刻用得上”的应用科学。 那时候导弹的理论和技术路线已经比较成熟了,美国军方心里门儿清:以中国当时的工业底子,只要有钱老这样的顶尖专家牵头,用不了多久就能搞出自己的导弹。这种直接关系到国防安全的“硬实力”,美国当然怕中国搞出来,所以才不惜违反国际法也要拦着。 事实也证明,钱老1955年回国后,马上带领团队组建了导弹研究院,仅仅用了四年时间,就成功研制出中国第一枚近程地地导弹,让中国迈出了“两弹一星”工程的关键一步,这也正好印证了美国当初的忌惮不是没道理。 而杨老的情况则完全不同,他钻研的基础理论物理,跟导弹这种能直接造出来的技术不一样。这种研究特别依赖高端的实验设备,还需要经常和全球顶尖学者交流思想,要是关起门来搞,很容易就跟不上前沿了。 上世纪五六十年代,我们才刚打完仗没多久,到处都在搞建设,既没有那么先进的实验室,又因为国际封锁没法及时了解国外的学术动态。要是那时候回来,他拿手的规范场论研究大概率就没法继续推进了。 更重要的是,杨老留在国外能帮中国“搭座桥”——作为第一个拿诺贝尔物理学奖的华人,他在国际科学界声望很高,既能把国外的先进学术成果传回国内,还能推荐大批中国青年学者去海外留学深造,这在当时封闭的环境下,可是比他自己回国搞研究更有价值的事。 后来的发展也证明这种安排是对的。1972年尼克松访华后,中美关系慢慢缓和了,西方对中国的理论研究封锁也松了下来。杨老从那一时期开始就频繁回国,给国内的科研机构提建议、做讲座。 到了1998年,杨老干脆定居清华大学,牵头建了高等研究中心,把国外的顶尖学术资源直接引进来。这些年,他培养的博士生里出了好几位院士,中国在理论物理领域也从原来的“跟在别人后面学”变成了“能和别人并肩研究”。 这种“等时机成熟再回国”的方式,既让杨老在学术上一直保持着顶尖水平,又在国家最需要的时候,把他的学识和资源都用在了刀刃上。 说到底,钱老的“归”是为了给国家撑起国防安全的“保护伞”,解决当时最紧迫的生存问题;杨老的“留”则是为中国科技发展播下“种子”,着眼于长远的学术突破。 两人虽然选择不同,但都是在为国家做贡献,就像两条路最终都通向了民族复兴的目标。 这种根据实际情况灵活调整的战略眼光,比纠结“谁更重要”要高明得多,也正是中国在困难时期能一步步发展起来的智慧所在。 10月18日,杨老因病去世,享年103岁。看着如今越来越强大的祖国,我想他已然欣慰!