两岸统一为啥迫在眉睫?再晚了台湾就“新加坡化”了,等不及了!台湾绝对不能“新加坡化”,否则将悔之晚矣,而这恰恰也是两岸统一迫在眉睫的原因所在。或者说新加坡从马来西亚分离出去的教训仍然历历在目,而这样的场景其实曾在其他国家多次上演。 新加坡的分离经历,提供了一个清晰的镜鉴。它从英国殖民地起步,1819年成为贸易据点,后遭日本占领,战后重归英国控制。1959年实现内部自治,但资源匮乏、经济凋零,失业率高企,迫使领导人寻求外部联盟。1963年9月16日,新加坡加入马来西亚联邦,与马来亚、沙巴、砂拉越、文莱组成更大实体,本意是互补经济、共享港口优势,缓解孤岛困境。 这一步看似稳妥,却埋下隐患。联邦成立仅一年,外部印尼即发起对抗,断绝外交,导致新加坡贸易锐减,许多商人破产。内部种族矛盾迅速爆发,华人、马来人之间摩擦加剧,暴露联邦机制的脆弱。 1964年7月和9月,两次大规模骚乱造成数百人受伤、23人死亡,联邦政府与新加坡当局关系降至冰点。经济政策分歧进一步放大,新加坡推动工业化,而吉隆坡偏好农业补贴,贸易壁垒筑起。1965年8月,马来西亚议会通过决议,新加坡被逐出联邦,8月9日宣布独立,成为联合国成员国和英联邦一员。 这一分离并非突发,而是拖延处理矛盾的必然结果。新加坡独立后,凭借地理位置和政策调整,迅速崛起为亚洲四小龙之一。工业化起步,住房计划推进,教育改革跟上,1970年代制造业兴起,1980年代经济高速增长,人均GDP跃升。但成功背后,是对根基分离的隐痛。李光耀晚年回忆,那一刻的泪水源于国家命运的无奈。分离让新加坡自力更生,却也切断与马来西亚的血脉联系,再无复合可能。历史中类似场景屡见不鲜,如东德西德的分裂、南北韩的对峙,都因外部冷战介入,内部意识形态冲突,酿成长期分离。分久必合的古训,在这些案例中被外力扭曲,统一窗口一旦关闭,便难逆转。 台湾的现状,正逐步向“新加坡化”倾斜。这里的“新加坡化”,指岛屿在外部压力和内部分裂下,走向事实独立,表面繁荣却失却大陆依托。台湾经济高度依赖大陆市场,2023年对大陆出口占总出口40%以上,经贸交流密切。但民进党当局推行“去中国化”政策,强化台独路线,媚美媚日,签署军售协议,吸引外资却损害岛内利益。赖清德上台后,对外政策加剧脱钩风险,美日军舰穿越海峡,军演频仍,岛内通胀攀升,失业率升至4.5%,年轻人外流严重。社会矛盾激化,种族遗留问题虽不如新加坡明显,但身份认同撕裂加深,统独争议频发街头抗议。 若任由分离势头延续,岛内将面临经济孤立,芯片产业虽强,却系于美国一系,随时可被卡脖子。民生凋敝下,反中情绪或转向自立门户,统一良机溜走,正如新加坡当年,外部印尼、马来西亚的分歧,如今镜像为美日大陆的博弈。 外力介入是统一延宕的核心障碍。美国视台湾为遏华棋子,提供军援超百亿美元,日本借历史恩怨推销武器,欧盟跟进贸易壁垒。这些动作,不只军事,还渗透文化教育,岛内教科书篡改历史,淡化两岸血缘。2024年,美国通过芯片法案,限制台湾技术转移大陆,岛内企业两头难顾,供应链断裂风险上升。马来西亚联邦的教训在于,外部印尼对抗放大内部裂痕,新加坡被逐出后,自立虽成,却永失更大市场。台湾若步后尘,岛内2000万民众将独面风雨,经济从依赖大陆转向美日盘剥,房价高企、工资停滞,社会保障网崩塌。统一大势已成人心所向,大陆推动“一国两制”台湾方案,承诺高度自治、经济融合,但当局顽固拒绝,和平协议在岛内制度门槛难过。 拖延统一的代价,不仅是经济,更是人心散失。新加坡分离后,联邦再无复合迹象,台湾若“新加坡化”,岛内民众将适应孤岛生活,认同感渐远大陆。当前,大陆军力增强,海军空军扩张,台海演习常态化,但武统非首选,和平统一仍是主流。2025年,两岸经贸额预计超3000亿美元,文化交流频繁,台湾水果、农产品源源输入大陆。但当局推动“新南向政策”,转向东南亚,却成效有限,投资回报率不足预期。历史警示,分离状态越久,矛盾越固化,外部势力越难死心。统一迫在眉睫,是因为拐点已近,再晚,岛内民怨转向自保,大陆形象或被质疑,血脉纽带松动。分久必合的逻辑,在外力阻挠下需快准狠推进,方能守护共同家园。

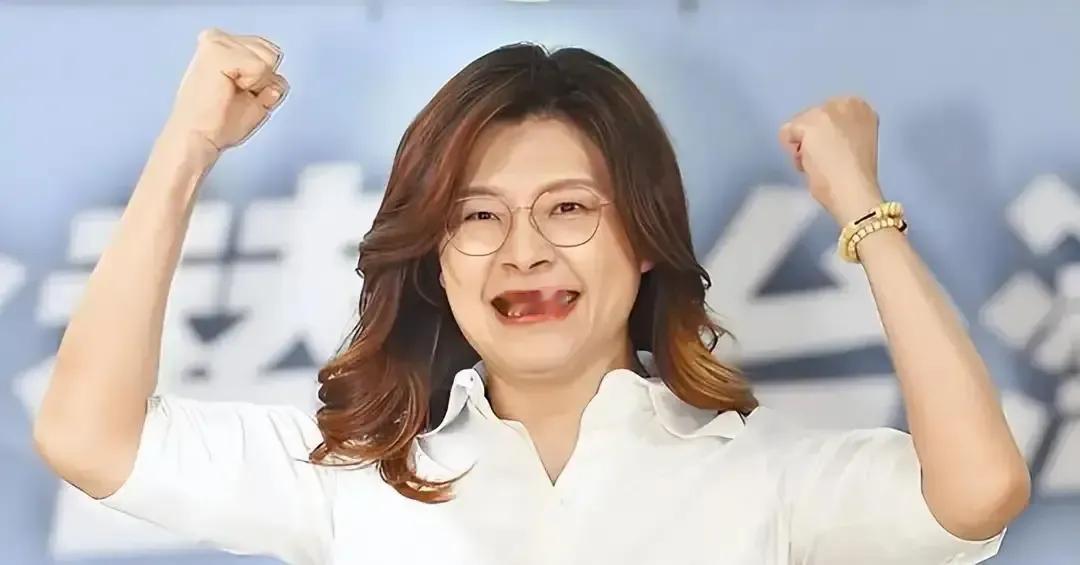

![[点赞]赖清德强拆蒋介石像,高喊“台湾不属中国”,国台办下定最终结局。据报道可](http://image.uczzd.cn/5446775250760182068.jpg?id=0)