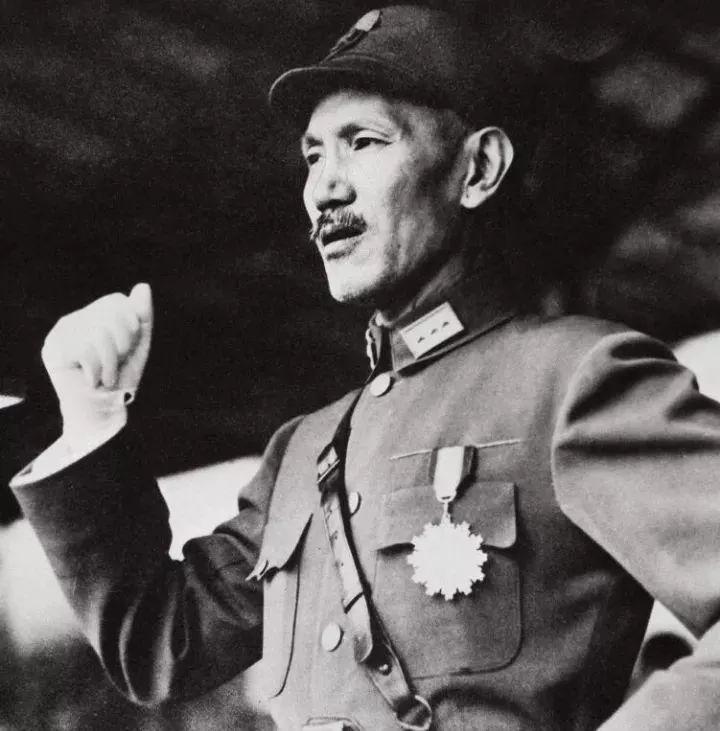

被蒋介石处决的十位国军将领,他们究竟犯了什么错 1938年1月24日,武昌一座阴森的监狱内,一名身穿将官军服的男子应声倒地,他就是韩复榘,抗战初期被处决的国民党高级将领。 武昌行营的冬夜寒气逼人,铁门一声闷响,一道枪声在黑暗中炸开。身穿将官军服的韩复榘倒在冰冷地面。外界只听到一句定罪——“临阵退却”。 那一年是1938年,抗战刚燃起的硝烟尚未散尽,一场更隐秘的清洗在军队内部展开。蒋介石下令“军纪如山”,誓要以血立威。 几十名军官被押上刑场,十位中高级将领更被冠以“抗命、失职、通敌”之名,就地正法。那并非简单的军纪惩处,而是一场与权威、信任、命运交织的风暴。 蒋介石身边的参谋们不断汇报各地败绩。华北、华东、华中三线连失要地,敌军节节推进。有人战死,有人退守,也有人被认定“无令而撤”。 文件往往只留下一句定性,却决定了一个将军的生死。军法总监部在短短几个月间密集审讯、宣判、执行。枪口对准的不仅是敌人,更是自己人。就在这种紧绷气氛里,战争纪律被推到极限。 太原教场上,李服膺穿着整齐军装走上刑台。观众席上站满部队军官。有人说他放弃天镇,动摇军心,也有人说他已坚守到最后时刻,只是撤退时间未报批。 判决只用了一个上午,下午便执行。几周后,淞沪会战的高仰如也倒在同样命运下,罪名同样是“临阵脱逃”。短短一个秋天,两名将军以死换来全军震慑,战场上流传一句话:“军令不容辩解。” 抗战第二年,局势更乱。济南失守的阴影笼罩华北,蒋介石把愤怒倾泻到韩复榘身上。1月11日,他被以“述职”名义召至开封,当场扣押。 13天后押往武昌,军法会审匆匆开庭。有人报告他“拒战不守”,有人替他辩称“兵力不足”。蒋介石批示:“立决。 ”24日清晨,行刑队在院中列队。韩复榘连同昔日威风也被埋进江汉平原的寒土。那一枪宣告,抗战的军纪不再留情。 此后半年,军法之刃越发频繁。兰封战役中,龙慕韩在失利后被指“撤退不当”。判决电报只寥寥数语:“军心动摇,罪无可赦。”不久,薛蔚英也在马当要塞失守后被押赴刑场。 军法官连夜宣读判词,第二天即行刑。传令兵在战区传达上峰命令:“军纪当如锋刃。”两起处决震动华中。将校间传言四起:谁若下错一道命令,可能连家书都来不及寄出。 同年秋天,长沙城燃起大火。数十万民众流离失所。蒋介石震怒,下令查处警备司令酆悌。调查报告并未理清起火原因,却把焦点落在“防控不力”。11月20日,南门外刑场人潮涌动。 酆悌被押至木桩前,头顶仍挂着长沙的浓烟。三声枪响,人群鸦雀无声。舆论称此举“以儆效尤”,却也让不少军人心中一紧——抗敌未必死在前线,也可能倒在同袍手下。 战争拖入泥潭,战线内外的权力裂缝开始显现。冀察战区副总司令石友三因与日军暗通被捕。高树勋奉命剿办,当场执行军法。蒋介石收到电报后批复“军律严明,可嘉”。 几天后,军法部补发正式判令,将罪名改为“违抗命令、不服调遣”。战场上的正义与政治判断纠缠在一起,连“通敌”二字也成了随时可调整的标签。 时间推至1944年,豫湘桂战局惨烈。长沙失守、桂林危急,蒋介石下令“追究失职将领”。第四军军长张德能被指“弃守要地”,行营当夜执行。 全州的陈牧农在守城命令模糊中选择撤离,被指“违令”,当场正法。衡阳方向的傅维藩则因撤退路线与美方顾问意见不合,被定性“溃退”。这些将领曾在抗战初期浴血沙场,到了战末却被枪决于乱局中。 十位被处决的名字,如同一串被烟火烧焦的旗帜:李服膺、高仰如、韩复榘、龙慕韩、薛蔚英、酆悌、石友三、张德能、陈牧农、傅维藩。 罪名相似,结局雷同。多数被定“临阵退却”或“失守要地”,也有人卷入政治暗流或地方灾变。 军法的迅速与决绝,带来震慑,也埋下争议。部分案件在战后重新审阅,发现命令传达延误、敌情判断失误、甚至被截断的电报。可当年军法“一审终决”,无人能再为自己辩白。 蒋介石对军纪的执念来自早年的北伐经验。那时部队松散,令不出中枢。他相信唯有以杀立威,才能稳住军心。抗战全面爆发后,这种信念被放大。 每一次败仗都伴随一次“整军肃纪”,每一次整肃都以鲜血作注。军法处决不仅是惩戒,更是权威宣示。有人称这是必要手段,有人认为是恐惧政治。战场上的生死早无公平可言。 硝烟散尽多年,那些名字重新被提起时,情绪早已复杂。韩复榘的旧部有人留下回忆,说他贪功怯战;也有人说他军政合一难兼顾。长沙大火的档案解封后,酆悌的责任仍无定论。 至于李服膺、高仰如,后人甚至找不到完整判决书。唯有军法部的统计表冷冷留下一行:“执行毕。”这些人既是制度的牺牲者,也是那个时代信念的承受者。