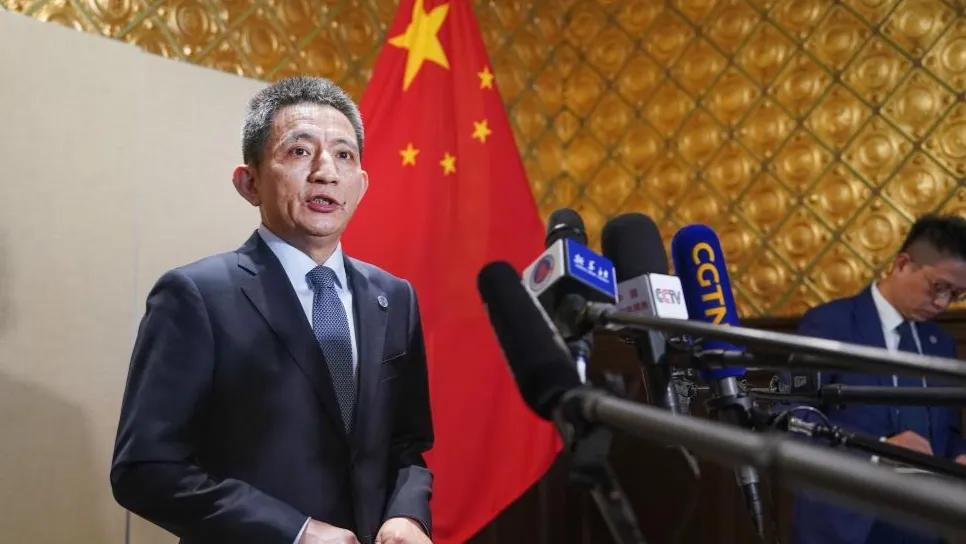

美财长恼羞成怒,不顾外交礼仪,点名批评中国谈判代表不尊重美国 美国财长最近“破防”了。 在一场面向全球直播的记者会上,他竟然直接点名批评中国谈判代表“傲慢”、“不尊重美国”,还甩出一句“中国是煽动者”。 场面一度十分尴尬,外交圈一向讲究克制与修养,尤其是面对战略竞争对手,这种不顾脸面的“开麦怒怼”,背后到底藏着什么?是情绪失控,还是战略崩盘?真相,远比表面更复杂。 先说说这位“发脾气”的主角,美国财政部长贝森特,自特朗普重新入主白宫后就被赋予“硬对华”的重要角色。 可谁也没料到,他会在10月15日的记者会上彻底失控,怒怼中国中方赴美谈判的高级官员,被贝森特指责为“不受欢迎的客人”,还贴上了“煽风点火”的标签。 这种直接点名批评外国高级官员的行为,在国际外交场合几乎是“红线级别”的失礼,你可以强硬,可以不妥协,但不能不讲规矩。 更何况,这次中方访问是根据两国元首达成共识之后的正常安排,中国商务部早在8月就发布公告,李成钢副部长访美是落实中美高层沟通成果的一部分,事前沟通、事后总结,程序上滴水不漏。 所以,美方口中的“不请自来”,纯属倒打一耙,真正“不请自来”的,是情绪爆发的美财长。 贝森特到底在气什么?说到底,是中国的反制措施打疼了他。 就在贝森特发飙前不久,中国宣布对稀土出口实施新一轮管控,这次中国精准出手,不是喊口号,而是真刀实枪地调整了出口规则。 美方原本指望通过谈判缓解局势,争取中方“网开一面”,结果发现,中国压根没打算退让,这让贝森特感到谈判桌上自己“孤掌难鸣”,只好借媒体场合“甩锅泄气”。 说白了,这不是外交,是发牢骚。 过去几年,中美之间的经济摩擦多集中在关税、市场准入等方面,可如今,这场博弈已经升级到了供应链控制权的核心战场。 中国的稀土、造船、锂电、光伏等关键产业,已经构建起完整的生态闭环,而美国在这些领域长期依赖进口,一旦遭遇限制,短期内根本无法替代。 你再看看美国最近的动作:不仅对中国船舶收取“特别港口费”,还扬言要限制中国留学生入境,称他们“可能带来技术渗透风险”。 这些做法,与其说是有计划的战略部署,不如说是情绪化的反击,从关税战到稀土战,节节受限的美国,正在用“耍脾气”的方式掩盖自己的无力。 贝森特的几次发言,其实都透露出一种焦躁,他知道传统的压迫方式已经失灵,却又找不到新的突破口,于是,只能在话语上“拉高音量”,试图制造一种“我们还掌控局势”的假象。 但现实是:喊得再响,也掩盖不了谈判桌上的被动。 反观中方的回应,则显得更加冷静和专业,面对美方的无礼言论,中国商务部没有选择针锋相对,而是强调了“对话必须基于平等和相互尊重”,这是态度,更是底气。 中国清楚地知道,这场博弈不是短期之争,而是关系到未来数十年的全球产业格局,过去的“以市场换技术”已成历史,现在的重心,是“以技术筑根本”。 稀土只是第一步,后面还有更多领域,中国已不打算在原则问题上做退让。 值得一提的是,中方对美船舶征收特别港务费的回应,也是在“依法依规”的框架内进行的,这种有理有据的反制方式,不仅保留了谈判的空间,也展示了成熟的战略思维。 一句话:中国越来越不吃“情绪牌”的那一套了。 贝森特的“外交失礼”在国际社会引发了广泛关注,有人认为这是特朗普政府对华政策走向极端的信号,也有人解读为美国内部对中政策分歧激化的体现。 但不管怎么解读,有一点是清晰的:贝森特的情绪爆发,暴露了美方对华战略焦虑的本质。 中国不再是过去那个容易妥协的“制造工厂”,而是一个具备全球产业引导能力的经济体,美国过去靠技术垄断、市场规则掌控全球。 如今却发现,中国正逐步建立起属于自己的话语权体系,这种结构性的变化,让美国既感到威胁,又找不到应对方法。 所以才会有那么多“非理性”的操作出现,从限制留学生,到抹黑中国企业,再到财政部长“怒怼外交代表”,这些看似零散的动作背后,其实是一个共同的情绪:不安。 而不安,往往是战略失衡最真实的信号。 发火,不是强硬;失礼,更非底气,贝森特在镜头前的“情绪失控”,不过是中美博弈中一个小小的注脚。 真正的较量,不在言语,而在布局。中国态度明确,愿意对话,但不接受“带情绪”的谈判未来的中美关系,注定走向更复杂的角力阶段,而贝森特的这次“失态时刻”,或许就是这一切的开始信号。 信息来源:美财长无端指责我谈判代表,中方驳斥:严重歪曲事实——观察者网