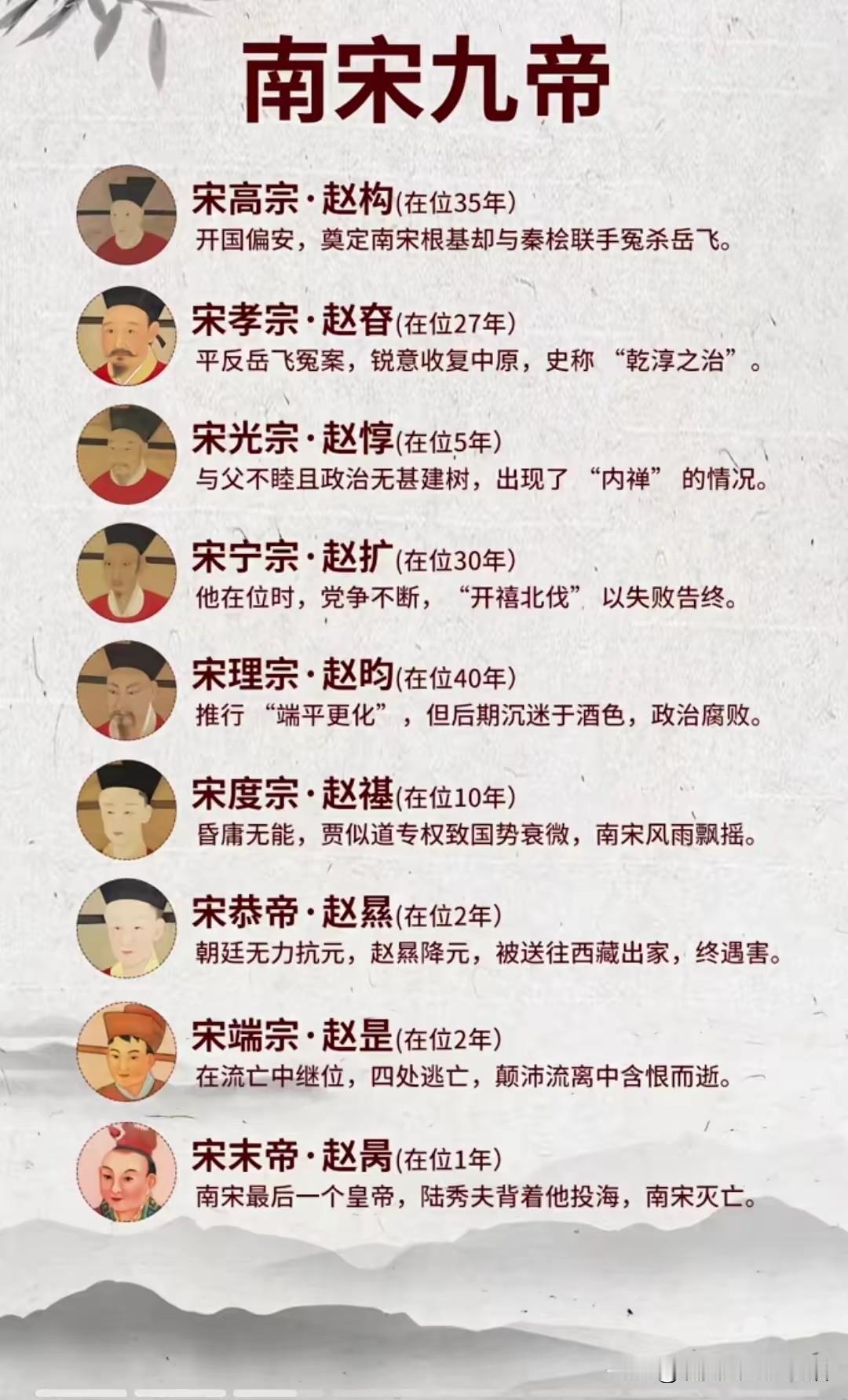

1981年,一老者途径阜阳,遇一农妇正准备剪一块纸片纳鞋底,突然,他发现纸上竟有“岳飞”名字和印章,顿时大惊,便用报纸换了过来! 1981年的安徽阜阳。一位老先生,在乡下溜达,偶然进了一户农家。屋里头,一位大嫂正埋头忙活,手里拿着剪刀,旁边摊着一张又黄又脆的旧纸。看那架势,是准备剪下来,纳到鞋底里去。那时候的人做鞋,都喜欢用这种硬纸壳,结实、吸汗。 可就在大嫂要下剪刀那一瞬间,老先生眼尖,瞥见了纸上的几个字,其中就有“岳飞”两个大字,旁边还有红印章。他脑子“嗡”一下,魂都快飞了,赶紧冲上去喊:“大嫂,停停停!千万别剪!” 老先生急得满头大汗,跟大嫂商量,说您这张纸是老物件,宝贝。我用我手里的新报纸,换您这张旧纸,行不?大嫂估摸着也看懵了,一个劲儿点头。就这么着,一张险些被踩在脚下的国宝,被几张报纸给换了回来。 这张纸,就是后来震惊世人的《追谥岳王忠武敕书》的副本。 都知道岳飞是被冤杀的,但为啥非杀他不可?很多人都把锅甩给秦桧,没错,秦桧是大奸臣,但他顶多算个执行的。真正下决心要岳飞命的,是皇帝宋高宗赵构。 赵构这个皇帝当得,心里特别没底。为啥?因为他爹宋徽宗、他哥宋钦宗,都还被金国人扣着呢。他这个皇位,说白了有点“代理”的意思。他最怕的是什么?就是岳飞真把金国打趴下了,把他爹他哥给接回来。 到时候,这龙椅谁坐?三个人你看我我看你,多尴尬。 所以你看,赵构的逻辑很简单:江山可以残破,但皇位必须稳固。他需要的是“议和”,是关起门来当自己的皇帝。可岳飞呢,是个一根筋的军人。他眼里看到的,是“靖康耻,犹未雪”,是“还我河山”的誓言。他一个劲儿地要“直捣黄龙”,迎回二圣。 这一下,就捅了马蜂窝了。岳飞的忠心,在赵构眼里,变成了最大的政治不正确。一个要退,一个要进,这车还怎么开?结果就是,岳飞在前线打得热火朝天,眼看就要成功了,赵构在后方连发十二道金牌,硬生生把他给叫了回来。 后面的事大家都知道了,秦桧揣摩上意,罗织了个“莫须有”的罪名。一代战神,就这么不明不白地死在了风波亭。 赵构是能睡个安稳觉了,可人心里的那杆秤,是睡不着的。岳飞的冤,成了南宋上下一个不敢提,却谁都忘不了的疙瘩。 这个疙瘩,直到二十年后,赵构退位,他养子宋孝宗赵眘上台,才开始解开。 宋孝宗是个有想法的年轻皇帝,他想重振旗鼓,想北伐。要北伐,就得先给当年主战派的旗帜人物平反。于是,他登基没多久,就下了一道圣旨,全面为岳飞恢复名誉。不仅恢复官爵,还给他定了个谥号,叫“武穆”。后来觉得还不够,又在宝庆元年(公元1225年),由宋理宗最终下旨,追谥为“忠武”。 “忠武”这两个字,分量极重。在宋朝之前,能拿到这个顶级谥号的,都是诸葛亮、郭子仪这种级别的人物。这封敕书,就是皇帝代表国家,对岳飞说的一声最郑重的“对不起”。 可问题是,这声“对不起”,也差点消失在历史长河里。 宋孝宗的这道圣旨原件,早就没了。幸运的是,岳飞的后人,明朝镇守颍州的总兵岳玺,手里有一份极其珍贵的副本。他告老还乡后,就把这份传家宝带到了阜阳。 从此,这张薄薄的纸,就开始了它惊心动魄的“玩命漂流”。 清朝时,岳家后人岳长龄,觉得这么个宝贝光自己家藏着不行,得让天下人都知道岳家的荣耀。于是他广邀名流,在这份敕书的裱装上题词作跋。你还别说,当时应邀的,全是牛人。有两广总督徐广缙,有咸丰皇帝的老师、状元孙家鼐,还有各地的高官、学者,前前后后一共三十六位。这些人留下的墨宝,让这份副本的价值,甚至超过了原件。 可到了近代,世道乱了。这张纸也跟着岳家后人,经历了“三场大劫”。 第一劫,是1922年的匪患。 土匪洗劫阜阳,全城大火。岳家祖母,一个老太太,冒着生命危险,从火海里把这份敕书抢了出来。 第二劫,是1939年的日军轰炸。 敌机狂轰滥炸,岳家人把它深埋在地下,又躲过一劫。 第三劫,就是咱们开头说的。 到了特殊时期,这东西成了“四旧”,谁敢留着?岳家后人东躲西藏,后来家里老人去世,东西就留在了乡下亲戚家。几经辗转,到了那位农妇手里。她不认得这是啥,只觉得纸挺硬,正好拿来剪鞋样。 要不是那位有学识的老先生路过,这件国宝的最终归宿,可能就是一双鞋底。想想到都后怕。 后来,这张纸被岳家后人捐给了阜阳博物馆。经过启功等顶级专家鉴定,结论是:敕书本身是明清时期的精准副本,但后面三十六位名流的题跋,全都是真迹! 这是一个“宝中之宝”。