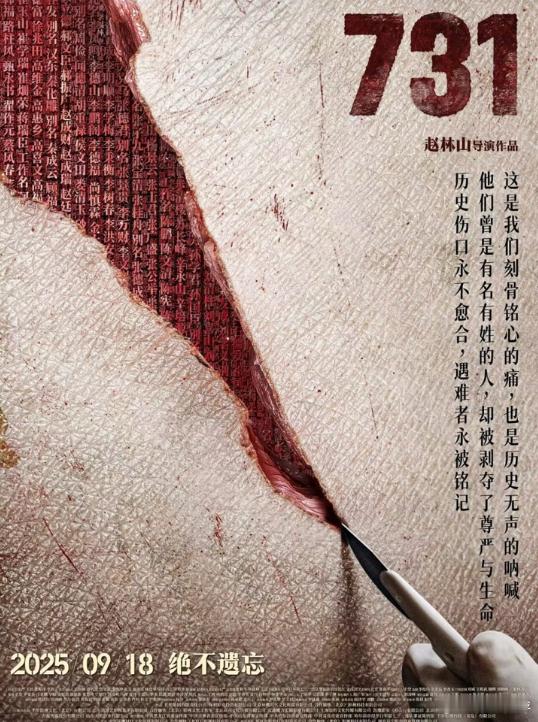

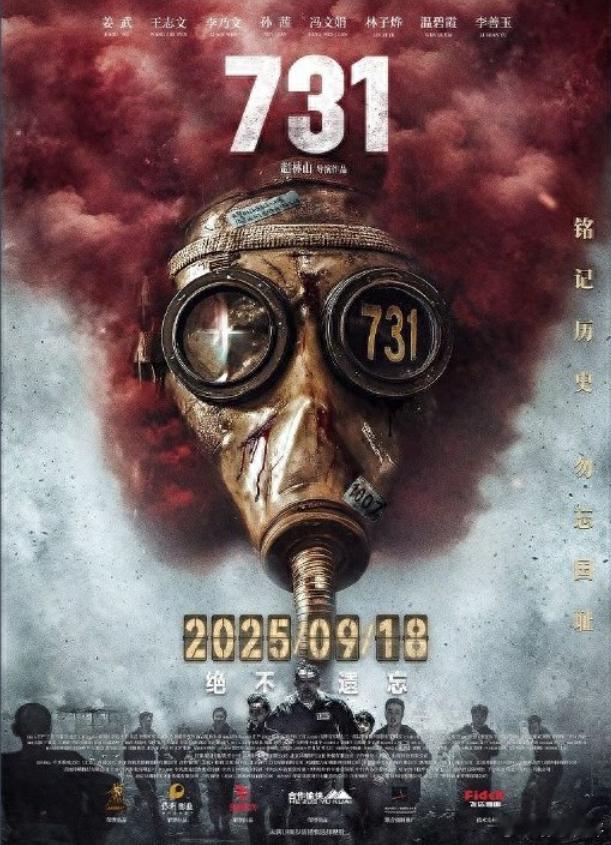

【电影《731》首映票房破5亿,孙玉良:历史不该被丢进黑匣子里】

哈尔滨的那条路,曾经通向一个不该被记住的实验室;如今的观众队伍,像潮水一样涌向银幕和展馆,证明一件事——历史的幕布不再那么容易拉下。电影《731》首映日914万观影人次,票房破5亿,这个数字既是情绪的爆发,也是记忆的回流。有人走进影院,只为看见那些被瓦砾和谎言掩埋的脸;有人走向“黑匣子”,想确认一个机械化时代是否真的有超出人性的罪行曾发生。

金成民用数十年的时间把碎片拼成证据,他不是电影导演,但成了电影的守门人,也成了历史的缝补者。从瓦砾、档案到幸存者口述,他把一段被命令“带进坟墓”的历史一点点拖回光明。那份在黑龙江档案馆里找到的“特别移送”记录,像灯一样照亮了证词与记忆的重合;三尾丰在临终前的供述,成了旁证里不能抹去的一块石头;95岁的军医大川福松,那句“我亲自参与了活体解剖”,像刺刀一样刺进否认的茧里。证据链条不是电影所需的戏剧元素,而是让历史从“传闻”变成可追索的客体。

观看《731》的人并非单纯为了愤怒,他们在寻找一种共识:历史必须被看见,真实需要被保留。金成民计算过黑匣子承载力——按年百万参观者来算,要把14亿人带到现场需要1400年。他们因此把罪证搬上银幕,让影像成为移动的陈列馆。导演赵林山把影像当作证据的一部分,他去日本取证,录下原队员的口供,把过去那些掩盖的声音搬到公众面前。有人问,影像会不会戏剧化事实?问题本身反映出一个更危险的倾向:宁愿让历史模糊也不愿面对不舒服的真相。

731不是冷冰冰的数字,它是一个由姓名、轨道、卡车、实验室和被绑的人组成的链条。三尾丰描述的“漆黑卡车”“没有窗”的运送细节,和档案里写下的名字互相印证,构成了铁证。清水英男在79年后回到遗址的指认,是那块拼图的落位——记忆被时间腐蚀,却仍能在关键时刻说话。若没有这些回忆与档案的相互照应,博物馆和电影都会显得苍白。

把这段历史带入公众视野,不只是学术的胜利,也是审美与伦理的胜利。金成民把出口设计成向光的通道,那设计不是技巧,而是宣言:面向光明,必须先穿过黑暗。观众在狭长通道中前行,光线逐渐增强,这是对历史记忆的一种身体化体验。电影与展馆的结合,让记忆跳出遗址的物理界限,让更多人有机会对话那段被压下的过去。

然而,揭示真相的过程并不浪漫。寻找加害者的承认、跨国取证、比对档案、说服年迈的原队员开口,每一步都像走在薄冰上。有人选择沉默,有人守护过往的秘密。那种“命令带进坟墓”的文化,曾让证据散成灰烬,曾让受害者的声音被边缘化。现在,展馆和电影变成修复器,把那些被扯碎的叙述一块块缝合回来。

观看的人群告诉我们一个时代的心声:当集体记忆被善意的遗忘掩盖时,艺术与学术有责任把它叫醒。赵林山把电影视为“移动的罪证陈列馆”,这不是自夸,而是策略——在无法让所有人走进哈尔滨旧址时,把证据装上银幕,放入更大的公共领域。电影不替代司法,但能扩展公众的知觉,让更多人参与道德判断。

历史不是单纯的过去,它会决定现在的声音与未来的伦理。让真相被记住,不是为了延续仇恨,而是为了建构一个能自省的社会。金成民和他的同事们不是在做复仇,他们在做记账——为那些无名者记下名字,为被拆散的证据拼回完整的故事。观众的泪水、影评的讨论、博物馆的排队,这些都是社会在做一件重要的事:不再允许黑匣子里沉睡的秘密,继续作为历史的遗产流传下去。

当下的热度会过去,纪录会留下。电影《731》与“黑匣子”彼此照应,像两个不同尺度的灯塔:一个在近处照亮心灵,一个在远处照亮公共记忆。走出影厅的人,还会带着问题回家:我们如何对待历史?我们要怎样保护证据?我们能否让下一代在光中长大,而不是在被掩盖的阴影里寻求答案?这些问题没有单一答案,但它们比任何寓言都更接近真相。

终场灯光亮起,哈尔滨的秋风在窗外吹过。那些在电影里出现的名字,那些在档案里被列出的条目,会不会像光一样延续?观众离开时有人低语,有人沉默。历史并不因观影而被完全理解,但观影本身已经是一种社会的承诺:记忆要被保存,事实要被检验,真相要有出口。光从黑匣子的洞口穿进来,带走的是遗忘,留下的是不肯被抹去的见证。

![赛琳娜这个帖子居然火了!!虽然但是,这句话也太racist了!![???]](http://image.uczzd.cn/6531991664447699832.jpg?id=0)