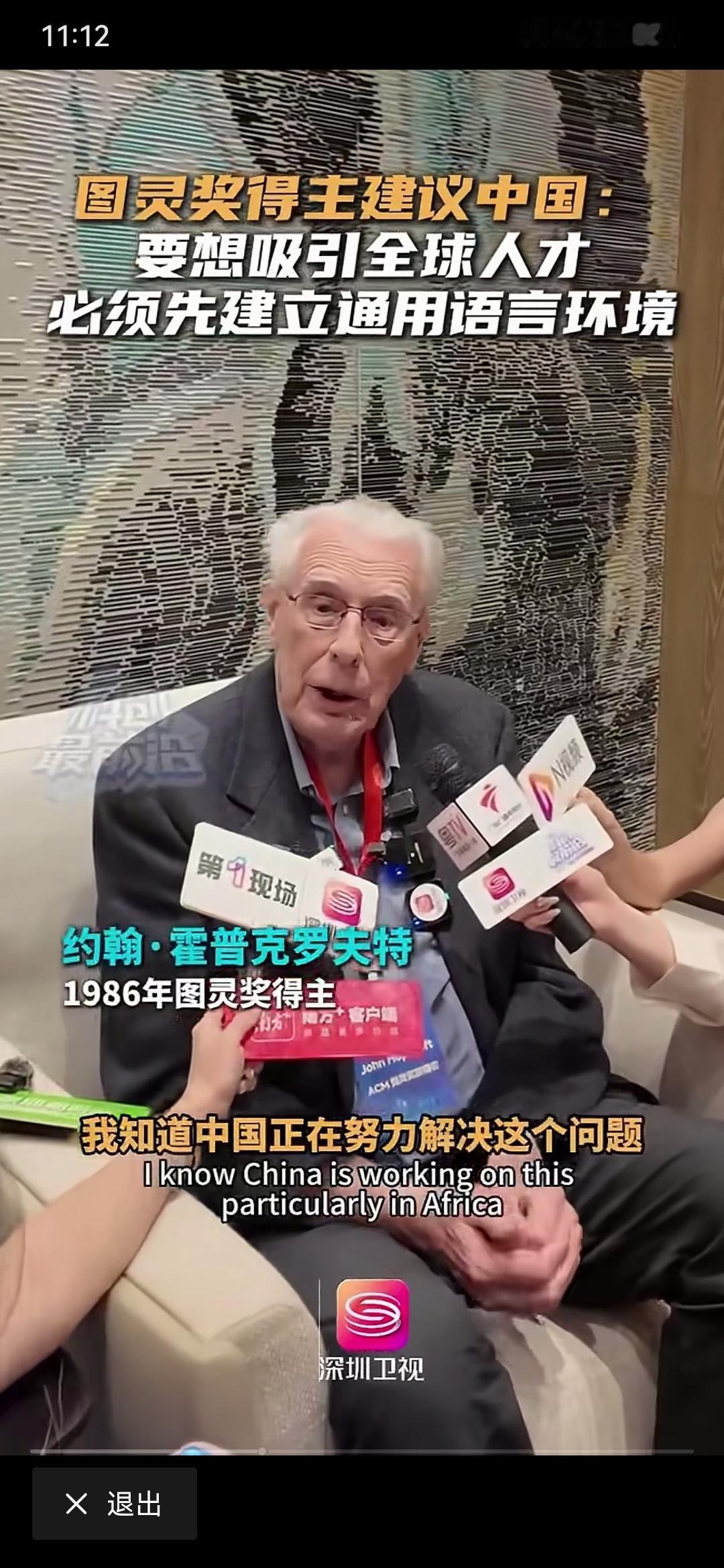

图灵奖得主建议中国:要想吸引全球人才,必须先建立通用语言环境。 语言从来不仅是交流工具,更关乎文化认同、思想根基,甚至国家安全,很多拥有强势科技实力的国家,比如法国、德国、日本,无一不是在坚持本国母语教学和科研的前提下,与外界交流进行分层、选择性沟通。 就连俄罗斯也明确规定,高等学术成果必须用本国文字记录,中国如今已是世界第二大经济体,在科技、教育和学术成果上的话语权日益增强,本就没有必要照搬别国的语言生态。 “建立通用语言环境”这事,听起来吸引才俊,其实容易陷入文化软实力的悄然稀释。 全球科技领域顶尖人才的流动固然存在,但他们真正看重的是资源、机会、发展前景以及个人价值的实现,而不是单纯因为在哪个国家“更用英语”。 比如近年来,很多华裔学者回流中国,投身基础科技研发,就是因为中国的环境能带来更大成长空间,并且能够用中文进行高水准的学术分享。 这点别的国家也在学,比如德国在顶尖科技人才招聘时,反而更重视候选人能否适应德语环境,他们会提供语言课程,但并不会因此放弃母语主导。 过去的确有些国际公司的顶配岗位,只招会英语的人,但中国企业经过这些年的国际化探索,越来越多的海外研发中心和分支机构开始用中文作为主要交流语言,反而降低了沟通成本,提高了协作效率。 过去不少国际学术期刊、会议只承认某一种语言的成果,但现在中国学者自办的高水平期刊得到世界认可,用中文发表的论文也频频被引用并影响权威研究。 知识和创新的作用,从来不完全取决于语言,而是来自于内容、机制和平台。 语言环境的所谓“国际化”,其实某种程度上是一种选择题,只要国内教育体系和科研平台够优质,顶尖人才完全可以为本国服务,也能在全球框架下出影响力。 特别是今天的中国,在数字化、人工智能以及高端制造业上已建立稳固的技术基础,这些领域吸引人才的关键不是语言,而是机会、成果和前瞻性的战略布局。 那些建议中国“通用语言环境”的声音,想表达无非是希望中国在新一轮人才吸引赛中“按他们的规则出牌”,但这正好忽略了中国多元文化和自主创新的话语权。 我们根本不需要为了迎合外部而放弃自身语言体系,更不必用英语崇拜来换人才,这种逻辑太过单一。 我们不否认会英文对个人成长有帮助,尤其是科学、技术、金融等领域,但真正顶级的人才,更愿意服务于思想自由多元的环境,而不仅仅是语言。 外籍学者选择留在中国,最在乎的是科研条件,政策支持,项目机会以及社会尊重。 语言只是沟通工具,不是壁垒,世界级的人才,来到中国之后完全可以适应新的环境,甚至主动学习中文融入本地。 中国高校、科研院所近年来也在加速国际交流,提供双语环境、翻译支持,让外籍人才交流畅通无阻,完全没有必要改变本土语言主导地位。 为什么总有建议让中国“全面拥抱通用语言”?其实归根结底,这是外部语境下的旧思路。 全球科技中心正在东移,这种语言建议的背后,难免有些“话语权焦虑”,中国要做的,从来不是加入别人设立的语言标准,而是创造自己兼容性更强的人才交流平台,让本土创新拥有更响亮的全球声音。 回头看看中国的发展路径,我们用中文建立了强大的互联网产业链、海量学术成果创新创业大生态。 这是本土文化和语言的共同胜利,假如一味强调英语地位,就会弱化本国文化优势,长期看并不利于人才培养和创新体系构建。 世界上没有哪一个成熟国家会轻易把母语让位于外来语言,这不仅是文化自信,更是战略底气。 你怎么看待“语言环境和人才吸引”的关系? 信息来源:风闻《驳“图灵奖得主建议中国建立通用语言环境”》