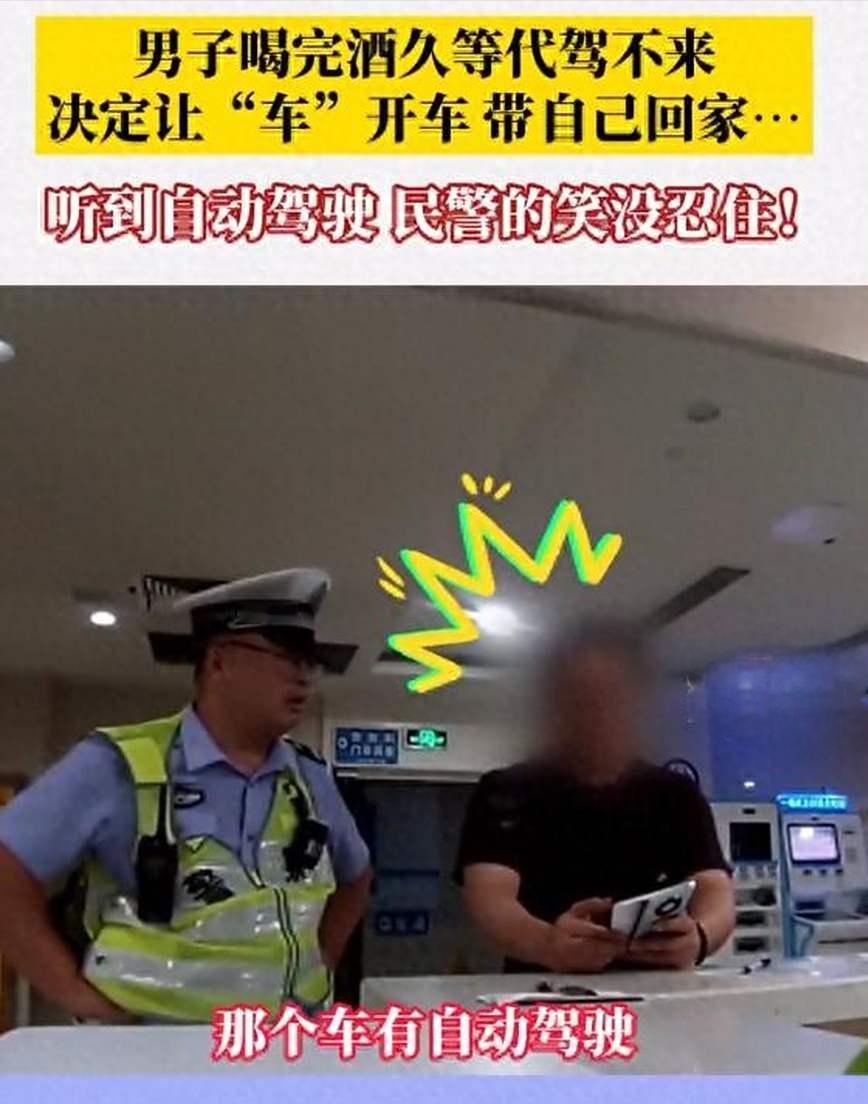

北京男子,与朋友聚餐后喝酒,饭局结束后,醉酒的他原本想叫代驾,突然灵机一动,认为自己的车有辅助驾驶功能,于是让车自动驾驶回家。路上遇到交警查酒驾,虽然男子狡辩称:我只是坐在车里,车子是自动驾驶的,我根本没开车!但还是被认定为醉驾,并被判刑。 一个深夜,闫某和朋友聚餐后,因醉酒选择驾车回家。原本,闫某打算叫代驾,但因为没有接单,他突然想到自己车上的“辅助驾驶功能”。于是,他打开了车辆的辅助驾驶系统,让汽车按照设定路线自动驾驶回家。闫某则坐在车上,闭上眼睛准备休息,完全没有操作汽车。 然而,在半路上,交警正在进行酒驾查处。看到闫某的车向前行驶,交警怀疑情况不对,随即示意车辆停车。车子依然继续行驶,交警立刻将车辆拦下并发现,闫某在车内睡觉,车窗一打开,立刻弥漫着浓烈的酒味。 经过酒精检测,结果显示闫某的血液酒精含量为200mg/100ml,远超醉驾标准(80mg/100ml)。根据交警的判断,闫某的行为已经属于醉酒驾驶,按照法律规定进行了相应处罚,并将案件移交至法院审理。 闫某的辩解是,“车子是系统自动开的,我并没有实际控制车辆,为什么会被认定为醉驾?”这一争议引发了我们对“自动驾驶”技术与醉驾认定之间的法律界限的思考。 根据现行的《刑法》第二百三十三条规定,醉酒驾驶机动车是指在血液酒精含量达到法定标准时,驾驶机动车上路行驶,属于违法行为。但这一法律条文并没有对“自动驾驶”做出明确解释,因此引发了对“自动驾驶是否属于驾驶行为”的讨论。 根据《汽车驾驶自动化分级标准》的规定,自动驾驶技术可以分为五个级别:L0级(无自动化)到L5级(完全自动驾驶)。当前市场上的大部分私家车使用的是L2级辅助驾驶系统,它并不等同于完全的自动驾驶,只能在一定条件下提供自动化的驾驶辅助功能,但驾驶者仍然需要时刻保持对车辆的控制。 在本案中,闫某所驾驶的车辆属于L2级辅助驾驶功能,并不能完全替代驾驶员的作用。车辆虽在自动行驶,但仍然需要驾驶员的干预和控制。从法律的角度来看,尽管闫某并未直接操作车辆,但他仍然是车辆的控制人,且处于驾驶状态。因此,闫某的行为仍然符合“驾驶”定义,他仍然应当承担醉驾的法律责任。 根据《刑法》第133条之一规定,醉酒驾驶机动车的行为属于危险驾驶罪。无论是否处于手动驾驶状态,只要驾驶员处于醉酒状态,仍然应当承担相应的法律责任。尽管闫某并未直接操作车辆,但在醉酒的情况下依然选择让车行驶,这一行为已经构成了危险驾驶。 法院的认定认为,尽管闫某未亲自操作车辆,但他在醉酒状态下依然启动了车辆的辅助驾驶系统,车辆自动行驶时,驾驶员依然需要时刻准备应对突发情况。在这种情况下,闫某的行为已经构成了危险驾驶罪,并且由于他的血液酒精含量远超醉驾标准,法院依法作出了判决。 一审判决中,法院认为,闫某的车辆仅具备辅助驾驶功能,并没有达到完全自动驾驶的标准。在此情况下,闫某依然需要承担驾驶责任。法院基于《刑法》第133条之一,对闫某判处拘役3个月,罚金6000元,并认为闫某已经构成了醉酒驾驶。 闫某不服判决,认为如今自动驾驶技术已经十分成熟,他没有实际控制车辆,应该被视为“无人驾驶”状态。于是,他提起了上诉。 二审法院在审理后指出,尽管无人驾驶技术在多个城市已有试点,但这些技术主要应用于网约车等公共领域,并且还处于发展阶段。L2级的辅助驾驶系统并不能完全取代驾驶员的作用,其仍需要驾驶员时刻保持对车辆的控制。 法院认为,闫某的行为已经构成危险驾驶罪,且他在醉酒状态下操作车辆,给社会和交通安全带来了极大的隐患。因此,二审法院依法驳回了闫某的上诉请求,维持一审判决。 这一案件凸显了自动驾驶与醉驾认定之间的法律空白。随着自动驾驶技术的不断发展,如何界定“驾驶”行为、如何调整现有的法律规范,将成为未来法律亟待解决的问题。 法律发展滞后于技术进步,尤其是在新兴的技术领域,传统的法律框架可能难以完全适应。如何平衡技术创新与社会安全之间的关系,确保法律能够及时跟上技术发展的步伐,是当前和未来亟需解决的问题。 对于公众来说,理性看待“高科技”驾驶辅助系统至关重要。即便是自动驾驶辅助系统,也并不意味着驾驶员可以完全放松警惕。驾驶员仍然需要保持足够的专注和控制,尤其是在醉酒等情况下,不应依赖于辅助驾驶系统,以避免发生安全隐患。