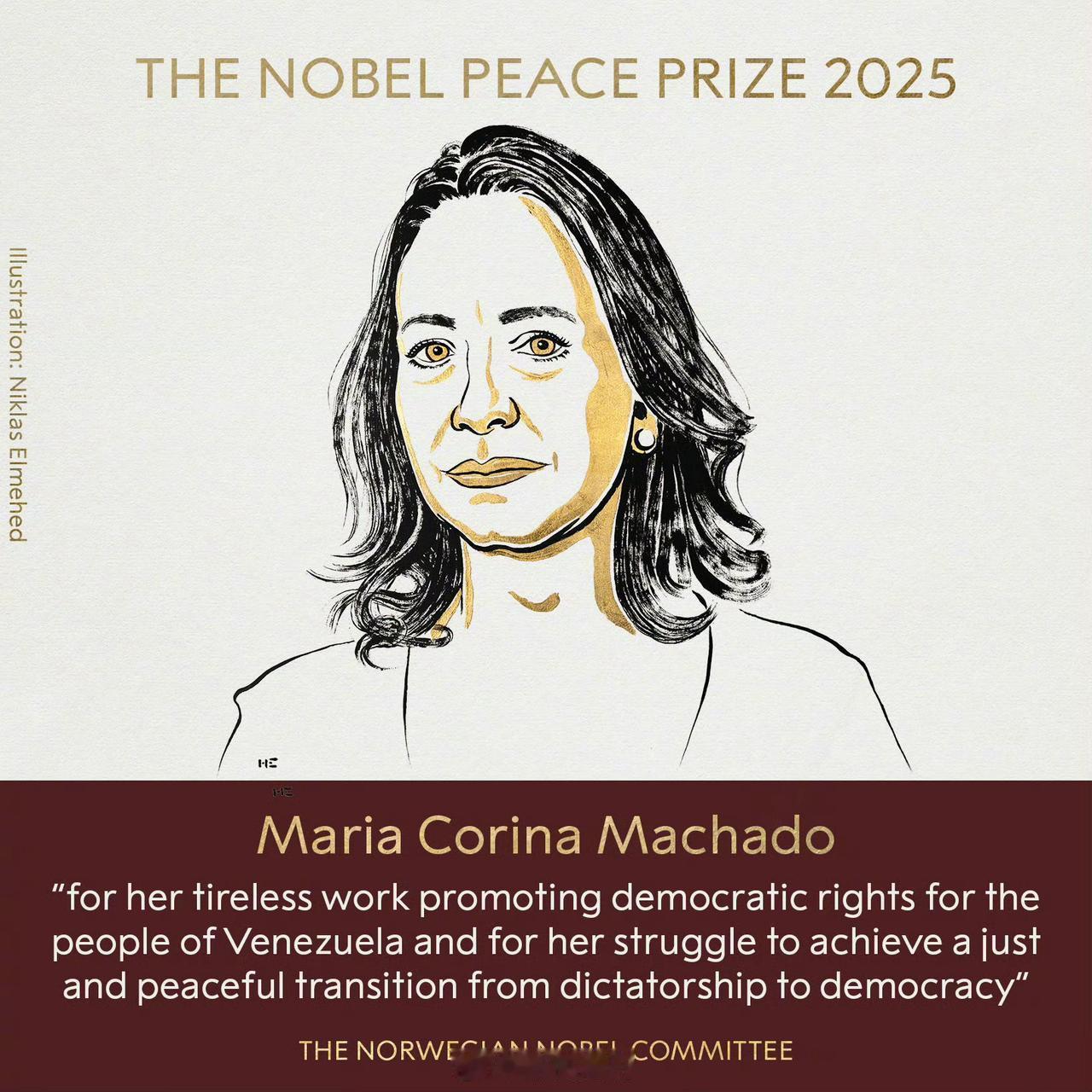

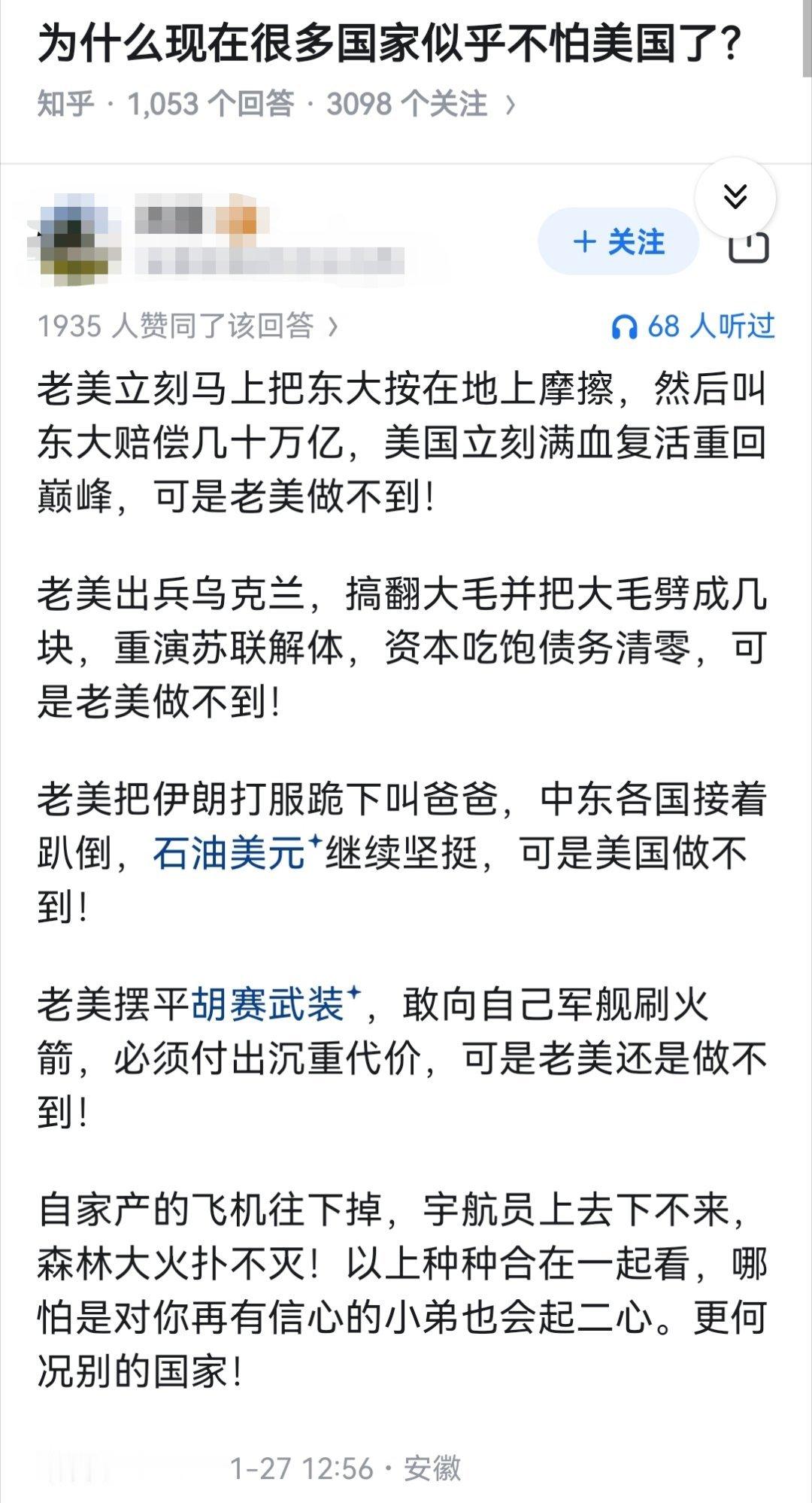

从“争议当选”到“热门落选”:诺贝尔和平奖的公信力还能扛多久? 2025年诺贝尔和平奖结果公布当晚,舆论场再次沸腾:委内瑞拉反对派领袖马查多获奖引多国谴责,高调宣称促成地区停火的特朗普则再度落选。一边是被指“推动制裁致平民伤亡”的争议获奖者,一边是有实际停火成果却不符合西方叙事的落选者,这场颁奖让百年奖项的公信力再遭拷问。 回溯历史,诺贝尔和平奖的争议从未停歇。1973年基辛格因越南停火获奖,可协议后战火重燃,奖项被讽“战争奖”;2009年奥巴马上任9个月便获奖,无实质成果支撑;2019年埃塞俄比亚总理阿比获奖后,本国陷入内战。这些案例逐渐暴露核心问题:当和平表彰与政治叙事绑定,奖项的纯粹性早已打折。 2025年的结果更将矛盾推向顶点。马查多的行为与诺贝尔“促进民族友好”的遗嘱背道而驰,特朗普虽风格争议却有实际和平动作,这种“争议者当选、实践者落选”的反差,让公众质疑:评选标尺是实际贡献,还是意识形态门槛? 争议根源在于评选机制的缺陷。五名评委由挪威议会任命,多为退休政客,易受西方中心主义影响;刚性的提名截止日期与瞬息万变的国际局势脱节,进一步削弱评选的合理性。少数人主导且主观立场先行的机制,让公信力失去根基。 曾几何时,马丁·路德·金、马拉拉等获奖者让和平奖拥有震撼人心的力量。但如今,争议当选与热门落选的循环,正不断消耗公众信任。若和平奖持续向政治立场倾斜,与现实和平脱节,这份百年荣誉终将失去“全球和平共识象征”的价值。诺贝尔和平奖的公信力,还能扛住多少次这样的消耗?答案,藏在对评选初心的坚守里。

pikaQ

特朗普拿和平奖还是可以的,他只是想拿走别人口袋的钱,不要命[裂开]