“不欢迎中国人”,德韩挂满中文标语,中国游客被区别对待,谁还去? 你以为只是“请勿触摸”?不,是“请中国人不要触摸”;你以为是“禁止喧哗”?不,是“只禁止你们中国人喧哗”。 在许多公共场合门口,这些标语不约而同地只用中文书写,明晃晃地告诉你,没别的意思,就是不欢迎你。 文明提醒?别自作多情了,这是直接把脸贴在门上挡你进。 如果只是文明提示,为什么不写英文、不写本国语言?为什么只写中文?从柏林博物馆到济州岛餐厅,这些“文明标语”成了区别对待的工具。 比如德国柏林著名的博物馆岛,墙上贴着“请勿触摸”的中文大字,比旁边的英文和德文醒目两倍,仿佛只有中国人才需要被提醒。 在韩国首尔,有的饭店干脆不演了,门口直接挂牌写着“中国人禁止入内”;济州岛的公共厕所贴着“禁止随地大小便”的中文标语,却不见韩文或英文版本。 日本便利店也没例外,门口挂着“请排队”的中文提示,仿佛默认其他国家的游客都天生自觉,只有中国人需要被“教育”。 这些标语的共同点很扎眼:只用中文,内容集中在“禁止”、“不要”、“不得”,尤其喜欢出现在游客必经之地,这不是提醒,这是区别对待,不是欢迎,而是甩脸子。 那为什么偏偏是中文?说到底,还是老一套的刻板印象,喧哗、不守规矩、爱扎堆抱团、喜欢讲价,就像把一个人永远定格在小时候犯过的错上,不管他现在多成熟,都只盯着过去的缺点。 可现实是,中国游客早不是十年前那个“跟团打卡”的模样,2025年上半年,中国出境游客超过1.2亿人次,消费超3.1万亿元。 按理说,这群人应该是各国旅游业争着巴结的“财神爷”,但偏偏他们在一些地方迎来的,却是冷眼和拒绝。 更讽刺的是,真正的数据和印象完全对不上号,欧洲旅游业协会的统计显示,中国游客的投诉率仅为0.3%,是全球最低之一。 但媒体更爱报道极端个例,比如某人插队、某人不文明,而不是告诉你中国游客普遍表现得多克制、多有礼,久而久之,整个群体就被贴上了负面标签。 文化差异也常被错误解读,比如中餐讲究热闹、聚餐聊天,到了西餐厅就容易显得“吵”;再比如中文发音清晰,在安静的场所里容易被误认为音量过大。 但这种差异,根本不等于素质问题,就像法国人爱在咖啡厅高谈阔论,美国人在快餐店大声叫号,没人觉得他们“没素质”。 最有代表性的,是英国剑桥大学草坪旁的标牌:中文写着“禁止践踏草坪,违者罚款50英镑”,英文却温柔地说“请爱护草坪,感谢配合”,一个是威胁,一个是请求,差别不是语言,是态度。 过去,中国游客遇到这些不公待遇,大多是吃个哑巴亏,但如今,沉默的时代过去了,2025年初,一位游客拍下英国商场贴着“不得讲价”的中文标语,发到社交平台后迅速引发热议,播放量过百万,评论区炸锅:“既然不欢迎,那我就不去了。” 说到底,最有效的回应不是投诉,而是现实,韩国是最明显的例子,2024年,中国游客赴韩人次锐减40%,济州岛的酒店民宿空置率飙升,餐馆门可罗雀。 一些原本贴着“禁止中国人”的小店,生意越来越差,最后只能默默把牌子摘下,装作什么也没发生过。 有些国家也开始意识到问题的严重性,英国旅游局在2025年推出“中文服务优化计划”,开始聘请中文导游、培训员工礼貌用语; 德国也在热门景点安排中文志愿者,减少误解,虽然这些举措还只是起步,但至少说明,改变正在发生。 中国游客从不奢求被特殊对待,只希望和其他人一样,得到起码的尊重,毕竟花了钱、飞了十几个小时,谁愿意一落地就看到“你不受欢迎”几个大字? 有些国家以为靠几个中文标语就能“管理”好旅游秩序,结果却是把财神爷赶跑了,旅游业不是施舍,不是“我给你机会你得感恩戴德”,而是双向奔赴。 你拿服务换收入,我用消费买体验,当尊重都成了奢侈,金钱自然也不再眷顾,更重要的是,一旦歧视变成习惯,就会伤害到整个国家的国际形象。 游客不是傻子,看得出哪里欢迎他们,哪里只是嘴上做做样子,今天拒绝中国人,明天可能就没人来了。 一张标语贴在墙上,写的不是规定,是态度,只用中文、不用其他文字,本身就是一种选择;选择拒绝,而不是沟通,可别怪游客用钱包投票,也别指望他们还会笑着买单。 当中国游客开始用消费权利说“不”,当“谁还去”变成真实选择,那些曾经贴着中文拒人于门外的国家,或许才会意识到:尊重,是旅游业最贵的一张门票。

阿白

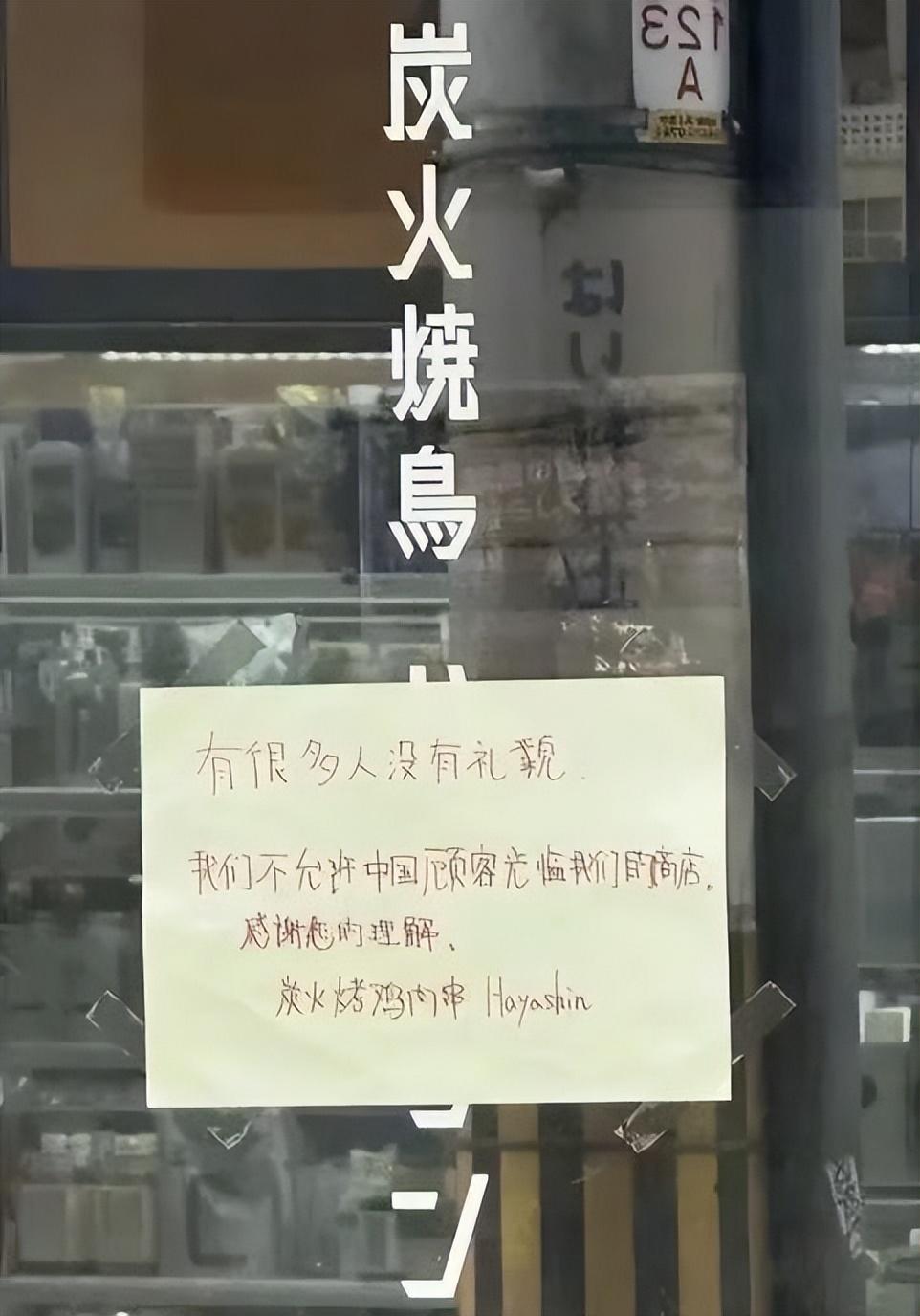

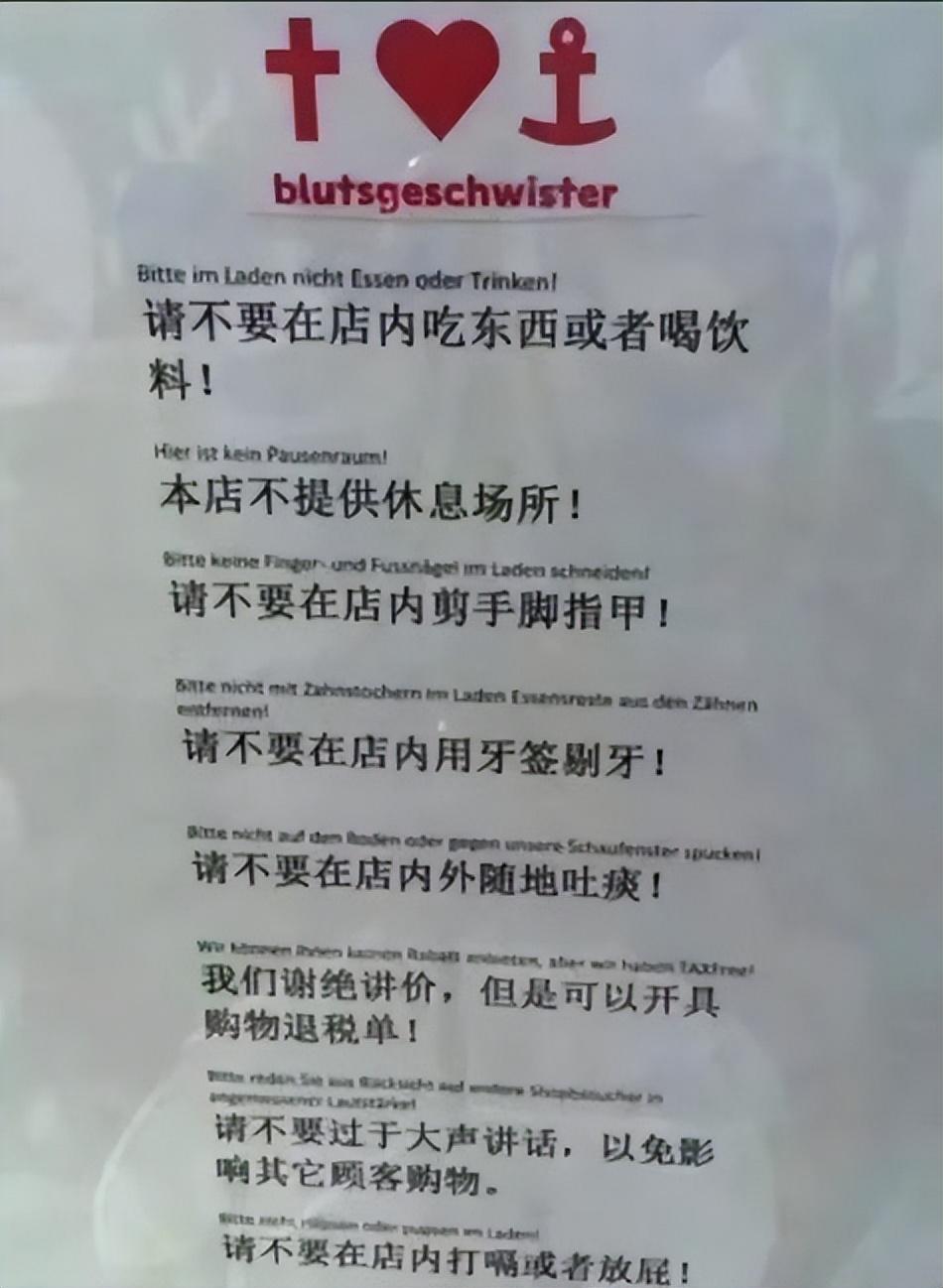

那是中国的有钱人在国内嚣张惯了,所以丢人现眼到国外了