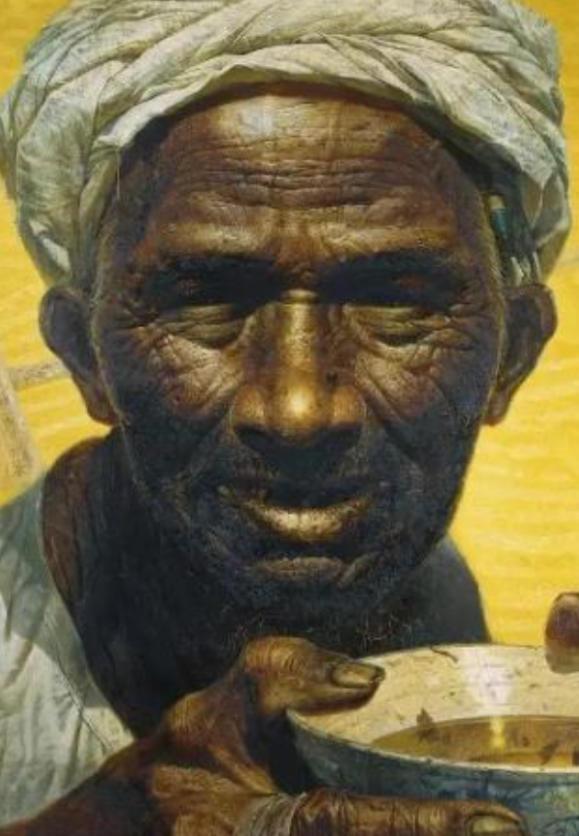

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作,没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 主要信源:(中新社——人物丨罗中立:当年画出《父亲》的那个人) 中国美术馆的中央展厅里,一幅高两米、宽一米五的巨幅油画静静悬挂在特制的展墙上。 画面中的老农手捧粗瓷碗,古铜色的脸庞布满沟壑般的皱纹,耳夹圆珠笔的细节在柔和的射灯下若隐若现。 每天,都有来自各地的观众在这幅名为《父亲》的画作前驻足,而它的创作故事,就像画布上层层叠叠的油彩般厚重。 时间倒回1979年冬日的四川美术学院画室。 罗中立裹着军大衣,在画架前反复修改草图。 炭笔在素描纸上沙沙作响,窗外飘着细雨,他想起大巴山区的邓开选老人——那个总在深夜守候在公社厕所旁等待挑粪的农民。 记忆中的画面逐渐清晰:老人蜷缩在寒风中的身影,冻僵的手指紧紧攥着扁担,还有那双望向远方的眼睛。 创作过程充满挑战。 罗中立尝试将西方油画技法与中国传统水墨画的意境相结合。 为捕捉最真实的光影效果,他常在凌晨时分对着镜子研究面部轮廓。 画室角落里堆满了废弃的画稿,每一张都记录着他对细节的执着追求。 画布上老农的每道皱纹都经过反复推敲,就连碗中茶水的反光都调整了数十遍。 最令人称道的是耳朵上那支圆珠笔的添加,这个看似随意的细节让画面瞬间具有了时代感。 这幅作品在1980年全国青年美展亮相时引起轰动。 展览当天,观众在画作前排起长队,有位白发苍苍的老教授在画前站立良久,最后摘下眼镜擦拭眼角。 一位来自陕北的农民握着罗中立的手说: "这画的就是我爹。" 这句话让罗中立想起自己当知青时,老乡们将舍不得吃的鸡蛋塞进他行囊的场景。 展览结束后,评委们经过激烈讨论,最终以全票通过的方式将一等奖授予这幅作品。 就在获奖后不久,国家以2400元的价格收购了这幅画作。 这个在当时堪称巨额的收购价,对还在读大三的罗中立来说是一笔意想不到的收入。 更令人意想不到的是,这幅由学生创作的作品,在不久的将来竟成为中国美术馆的镇馆之宝,这个转折连罗中立本人当初都未曾预料到。 作品的成功背后是罗中立特殊的人生经历。 童年时,他常跟着当纺织工的父亲去写生,在璧山的田野间一画就是整天。 文革期间,他在达县钢铁厂当检修工时,仍坚持用锅炉余料自制画具。 恢复高考后,29岁的他白天做工夜里复习,最终以专业第一的成绩考入川美。 在校期间,他经常带着干粮在画室待到深夜,同学们都戏称他是"画室守夜人"。 如今,已过古稀之年的罗中立仍保持着创作习惯。 他在重庆的工作室里收藏着各地农民的照片,墙上钉着大巴山的写生草图。 阳光透过百叶窗洒在未完成的画布上,老人握着画笔的手依然稳健。 偶尔有年轻艺术家来访,他总会指着《父亲》的复制品说: "艺术要扎根生活,就像庄稼要长在土里。" 书架上的旧相册里,还保存着当年与邓开选老人的合影。 这幅画作的价值早已超越艺术本身。 它成为一个时代的符号,记录着中国社会变迁中普通人的面容。 当观众凝视画中老农的眼睛时,仿佛能听见田野的风声,闻到泥土的气息。 也许这正是艺术的魅力——让瞬间成为永恒,让平凡闪耀光芒。 近年来,《父亲》先后在法国卢浮宫、纽约大都会博物馆展出,成为世界了解中国艺术的重要窗口。 美术馆的灯光渐暗,保安开始清场。 《父亲》在暮色中依然静默,就像画中人物历经风雨却始终坚韧。 明天,又会有新的观众前来,在这幅画前感受跨越时空的情感共鸣。 而艺术的生命力,就在这日复一日的凝视中生生不息。 罗中立常说,他最大的欣慰就是看到不同年龄、不同国籍的观众都能从这幅画中读出自己的故事。 这或许就是伟大艺术品的共同特质——它既属于一个时代,也属于所有时代。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!