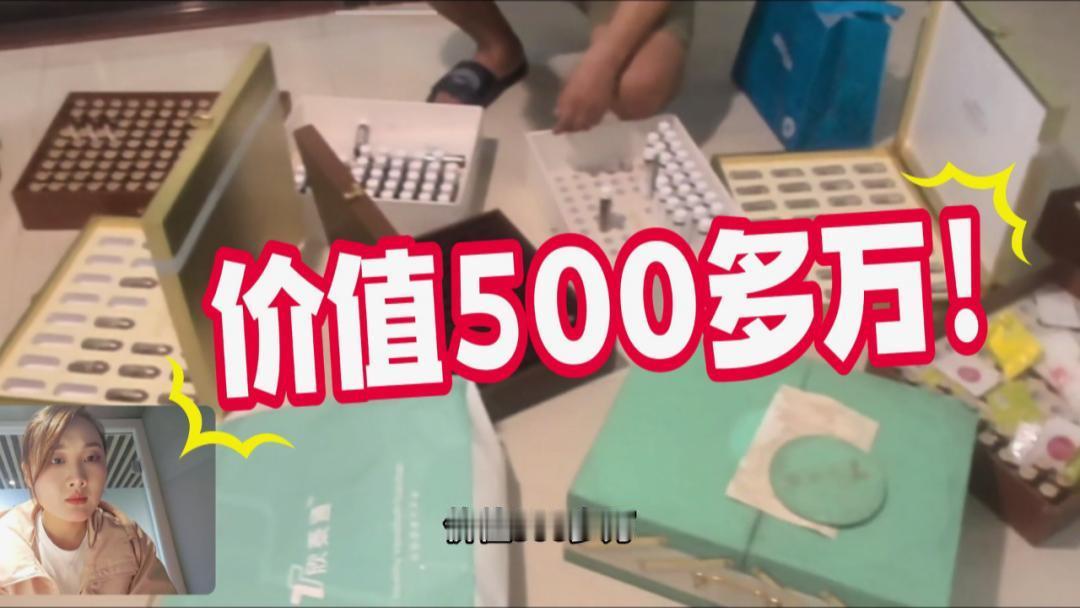

广东珠海的李先生夫妇向记者反映,去年4月份父亲去世,整理父亲遗物的时候发现了大量的保健品和相关单据,自己的父亲生前花了500多万用于保健品和医疗相关项目! 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 根据红星新闻9月20日的报道,家住广东珠海的李先生夫妇万万没想到,在整理父亲遗物时,会从一摞厚厚的账单中看见一场让人心惊肉跳的“保健品财富故事”。 最先映入眼帘的是一套南极磷虾油,价格赫然写着39.8万元! 这还只是冰山一角,继续往下翻,2000多元一支的斐肽、4万多元一盒的牛樟菇接连出现,金额之大让人不禁怀疑是不是抄错了数字。 粗略算下来,老人这些年在保健品上的投入竟然超过了500万元,对于普通家庭来说,这几乎是一辈子的积蓄。 账单背后还留有银行流水,李先生夫妇查了转账记录,发现这些钱分别流入了三家公司,其中一家拿走230多万,另一家约140多万,还有一家收了170多万。 数字明晃晃摆在那里,让人既愤怒又无奈,老人原本从事房地产项目,有些积蓄,本该安享晚年。 可他身体不好,有糖尿病等慢性病,总想找到能改善健康的办法,正是这种焦虑,成为商家“精准捕捉”的突破口。 事情的起点,要从一次会销说起,父亲被人带去参加所谓的“健康讲座”。 视频里,台上的讲解员一脸笃定地承诺:“肝损伤、血糖问题,统统能解决!”下面坐着的老人们频频点头,仿佛看见了通往健康的唯一通道。 会场里弥漫着掌声和安慰,气氛烘托得热烈异常,就这样老人渐渐走进了一个光怪陆离的消费漩涡。 有人说,这是“被洗脑”的典型模式。每一场讲座都像一根绳子,把老人和所谓的“神药”绑得越来越紧。 可悲的是,当李先生夫妇发现这一切时,父亲已经离世一年多。 他们试图联系几家公司,却发现情况并不乐观,有的公司电话无人接听,有的工作人员直接挂断电话,还有一家干脆被列入了经营异常名单。 维权走了一年多,进展寥寥,监管部门已经介入,但目前也只是在推进听证阶段,对一家人来说,这是一场迟到的公道。 新闻一经传播,引来无数网友的讨论。 有的直言:“要是平时多陪陪老人,也许不会落到这步田地。”话虽刺耳,却说出了陪伴缺失的痛点。 也有人无奈地分享经历:父母把积蓄买成了各类神奇保健品,拦也拦不住。 有人干脆断掉父母的网银,把工资卡收走,依旧防不胜防。 甚至有网友调侃:“你嫌父母买保健品没用,他们嫌你买化妆品也没见你青春永驻。”这类对比虽然带着一点幽默,却揭开了代际沟通的尴尬。 放眼整个市场,这并非孤立的个案,如今“养生”几乎成了老年人的口头禅,而部分商家正是利用了这种心理,把普通的营养品包装成“万能灵药”。 他们用专业术语增加可信度,用夸大承诺制造希望,再用“关怀式销售”拉近距离。 孤独与焦虑交织之下,不少老人宁愿花大钱也要买个“安心”,只是这份安心往往换来的是空空如也的存折和一地鸡毛的家庭矛盾。 法律层面上,这些操作涉嫌欺诈,道德层面上,更是突破底线。 靠虚假宣传赚取老年人的养老钱,说到底就是赤裸裸的牟利,监管部门虽已介入,但很多时候都是事后补救。 回过头来看,这件事就像一面镜子,它不仅照出了保健品市场的乱象,也折射出家庭沟通的疏离。 老人渴望被关心,被理解,才会把销售人员当成“贴心人”,而子女忙于工作,对父母的消费动态了解不多,等发现时往往已是无法挽回的局面。 更重要的,是子女能多一些陪伴和耐心沟通,老人不缺花钱的能力,缺的往往是一份安全感。 有人说,人生最后的财富不是账面数字,而是安心的笑容。 希望类似的骗局少一些,让老人真正把钱花在能带来幸福感的事情上,而不是成为某些人牟利的“提款机”。 唯有如此,晚年才配得上“安享”二字! 大家见过类似的“保健品”吗?家里的老人也有买过这些东西吗?欢迎在评论区分享。