【日本媒体公开"约会杀人犯"相貌姓名,韩国为何不公开?】海外新鲜事热点现场

|日本媒体上铺天盖地的"30多岁韩国男性"个人信息

本月1日,在东京世田谷区发生的约会杀人案震惊了韩日两国社会。

嫌疑犯是一名30多岁的韩国男性朴某,他在收到分手通知后不久,便杀害了40多岁的韩国籍女性。NTV、FNN等当地媒体公开了被捕嫌疑人的真实姓名、相貌、国籍和年龄。他被押上押送车的画面也未打马赛克,直接曝光。

日本媒体立即公开嫌疑人个人信息后,韩国国内出现了"为何韩国媒体对嫌疑人进行匿名报道?"的批评声音。

事实上,这种舆论一直存在。根据2023年7月韩国国民权益委员会的问卷调查结果,在全部受访者中,高达96%(7196人)的受访者回答"有必要扩大公开暴力犯罪者的个人信息"。其主要理由为"保护受害者和防止再犯"(41%)以及"满足国民知情权与预防类似犯罪"(28%)。

|韩国1990年代起确立的"匿名报道"原则

遵守"嫌疑人匿名报道"原则的韩国媒体,通常在调查机关决定公开之前,不会报道嫌疑人的个人信息。这与保障"言论自由"、可以报道嫌疑人个人信息的美国和日本等海外报道惯例有所不同。

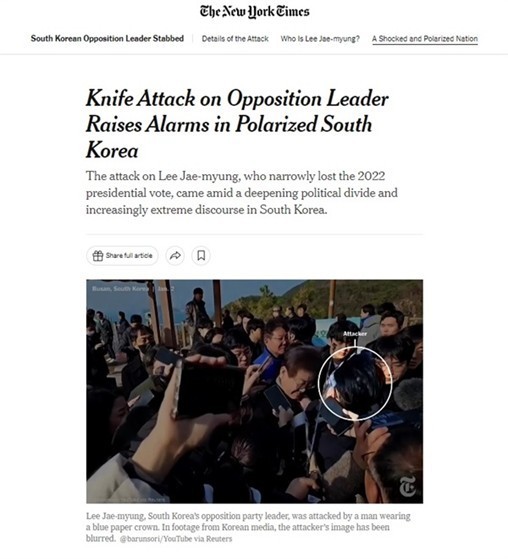

去年1月,《纽约时报》在报道李在明(当时为共同民主党代表)遇袭事件时,公开了持刀刺伤他、涉嫌杀人未遂的嫌疑人金某的真实姓名。《纽约时报》还报道称,"据相关人士透露,金某是自2012年起在牙山经营房地产中介事务所的前公务员",并称"未发现吸毒史或精神病史"。除了姓名和职业,还公开了未打马赛克的背影视频。这意味着韩国警方决定不公开的嫌疑人个人信息,却通过外媒被公开了。

在韩国,直到1990年代中期,像"瑞进Room Salon杀人事件"这样的重大犯罪嫌疑人的相貌、姓名、年龄等个人信息被媒体公开还是很常见的事情。这种氛围以1998年大法院的判决为转折点开始发生变化。

当时,A某因涉嫌为向丈夫索要赔偿费而雇凶打人,被拘留后获判无罪,A某对公开其个人信息的媒体公司提起了损害赔偿诉讼,大法院判决A某胜诉。大法院认为"为报道犯罪本身,并非必须指明罪犯或犯罪嫌疑人的身份",并判定嫌疑人个人信息的报道很难被视为与犯罪本身报道具有同等的公共性。

此后,2005年,韩国《警察职务规则》中增加了"应防止在警察局拍摄到可能暴露嫌疑人及受害人身份的场景"的内容,"匿名报道原则"得以牢固确立。进入2000年代后,开始重视嫌疑人人权的社会氛围也支持了这一趋势。

目前,韩国国内会根据调查机关的个人信息公开审议委员会的决定来公开嫌疑人个人信息。

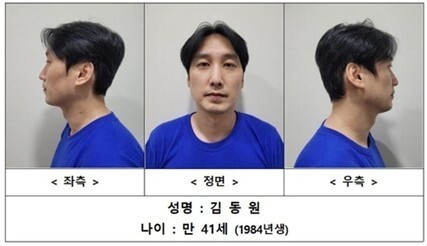

根据《特定重大犯罪嫌疑人等个人信息公开相关法律》,在以下情况下可以成为公开对象:▲犯罪手段残忍且造成重大损害时 ▲有充分证据可信其犯罪时 ▲为保障国民知情权、防止嫌疑人再犯及预防犯罪等公共利益所必需时。最近,在首尔冠岳区一家披萨店持凶器杀害3人的41岁金东贤的个人信息被公开,也经过了这一程序。

|专家们:"对嫌疑人过度保护……需改善制度"

关于韩国嫌疑人个人信息的报道,专家们持何种观点呢?

建国大学警察学教授李雄赫(音译)表示:"调查机关给嫌疑人戴上口罩和帽子,连脸都遮住的国家很少见","韩国存在过度保护嫌疑人权益的一面"。

根据国会立法调查处于2023年3月发布的《嫌疑人个人信息公开制度相关悬案分析报告》,美国、日本等国家几乎没有限制公开嫌疑人个人信息的明确法律。在美国,通常在逮捕时就会公开个人信息,州级警察的内部指引也相对允许公开。在日本,也很难找到为保护嫌疑人个人信息而采取的特别措施。

李雄赫教授强调:"调查机关应专注于其本职调查工作,媒体则应根据情况自行判断是否公开个人信息,例如对嫌疑人脸部打马赛克等。现行制度从一开始就封锁了这种可能性,需要改善。"

中央大学法学专门研究生院教授李仁浩(音译)认为,即使在可以实名报道的情况下进行匿名报道,也可能引发社会混乱。他解释说:"例如,如果匿名报道'某部门公务员受贿',会导致该部门的其他公务员也受到不必要的怀疑",准确公开个人信息有助于减少社会误解。

也有意见认为,公开个人信息对犯罪调查和预防也能产生积极效果。

李雄赫教授表示:"公开相貌和姓名,有助于展开余罪调查,看到报道的受害者也可能进行追加举报。"他还补充道:"仅'公开个人信息可能带来不利'这种认识本身,就能期待产生犯罪预防效果。"

|"事实陈述毁损名誉"与媒体的责任

"事实陈述毁损名誉"被认为是国内媒体报道的另一个障碍。

韩国是经合组织成员国中少数几个可以对通过陈述事实毁损他人名誉的行为进行刑事处罚的国家。李仁浩教授指出:"国内法理将'报道某人因特定犯罪嫌疑接受调查'这一真实情况也构成可处罚的毁损名誉,这种结构需要改进。"

李教授评价说,1998年的大法院判决虽然是改变媒体惯例的契机,但当时的法理调整不够细致。他表示:"如果媒体合法获取了嫌疑人的姓名或照片等信息,犯罪性质足够严重,且报道保持客观性,那么媒体公开嫌疑人个人信息应作为言论自由的一部分受到保护。"

他补充道:"这种情况下,嫌疑人的名誉可能会受损,但作为全民关注的事项,报道满足了国民的知情权,公共利益更大。如果此类报道在法律上出现问题,法院有必要尊重媒体的伦理惯例。"但他也告诫道:"媒体若将嫌疑人嫌疑当作既定事实般武断地报道则存在问题",呼吁谨慎对待。

当然,在扩大公开嫌疑人个人信息的同时,必须进行政策讨论,以防止对受害者及嫌疑人家属等造成二次伤害,这也是重要的考虑事项。