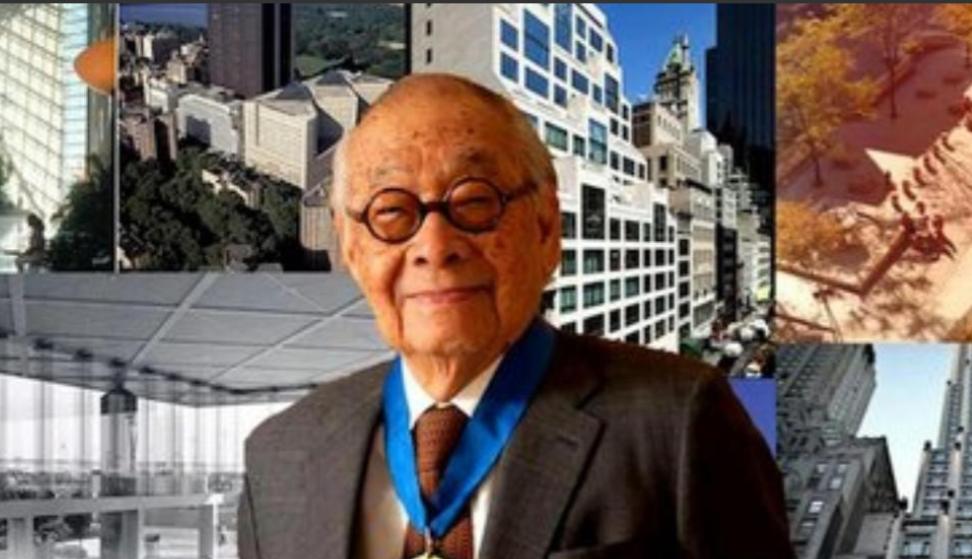

中国唯一富过17代的家族,坐拥上海近一千栋房屋,子孙大都上哈佛。中国竟然有一个家族可以做到荣盛不衰,从第一代祖先贝兰堂算起,到现在都富了足足有17代了,上海的房产达到了上千栋,孩子也都是哈弗大学的高材生,这究竟是怎么回事呢? 信源:中华网——我国唯一富过17代的家族,坐拥上海近一千栋房屋,子孙大都上哈佛 在中国历史的长河里,“富不过三代” 像一道难以逾越的鸿沟,困住了无数曾煊赫一时的名门望族。 曹雪芹在《红楼梦》里描摹的贾府便是最好的注脚:宁荣二公凭赫赫战功创下基业,第二代还能守住家族荣光,可到了贾政、贾赦这一辈,早已没了开拓之力,只能守着祖产坐吃山空; 第四代子弟更是沉溺享乐、不学无术,最终偌大的贾府在抄家之祸中轰然倒塌,落得 “食尽鸟投林,白茫茫大地真干净” 的凄凉结局。 就在无数家族在历史浪潮中昙花一现时,贝氏家族却书写了另一番传奇: 自明代嘉靖初年始祖贝兰堂算起,这个家族历经四百余年风雨,足足兴盛了 17 代。 贝氏家族的起点,远没有那般耀眼。 嘉靖初年,始祖贝兰堂带着在兰溪耳濡目染的医药知识南迁江苏,走街串巷行医卖药。他为人厚道,看病从不漫天要价,久而久之,“贝先生” 的名号在当地传开,渐渐站稳了脚跟。 到了第二、三代,贝家不再满足于流动行医,在苏州开设了首家中药铺,从药材炮制到配方调配都严守规矩,很快就成了江浙一带百姓信赖的药号。 时光流转到清代中期,贝氏家族已从普通商户跻身 “吴中豪门”。七世孙贝慕庭不仅扩大了药业版图,还敏锐地抓住盐业、典当业的机遇,将家族生意拓展到多个领域。 更难得的是,贝慕庭没有只顾着积累财富,而是拿出部分家产广置典籍、修建书房,还请名师教导族中子弟,让 “诗书传家” 的理念在家族中扎下根来。 近代以来,贝氏家族迎来了多元化发展的黄金期,家族成员在不同领域展现出卓越才华。 贝聿铭的叔祖贝润生,凭借对颜料市场的精准把控,在上海创办多家颜料公司,产品远销海外,被誉为 “颜料大王”。 1917 年,他斥资 80 万银元买下苏州四大名园之一的狮子林,随后又花费数年时间、投入大量资金修缮。 贝聿铭的祖父贝理泰,则是家族在金融领域的开拓者。他深知近代中国工商业发展急需金融支持,于是积极奔走,参与创办了上海银行。 而贝聿铭的父亲贝祖诒,更是将家族在金融领域的影响力推向顶峰。他曾任中国银行总经理、中央银行总裁等要职,在民国时期的金融界举足轻重。 他还积极推动中国货币制度改革,参与法币政策的制定与实施,为稳定民国时期的金融秩序作出了重要贡献。 贝氏家族能跨越四个世纪而不衰,核心在于代代相传的家风与教育理念。 家族祖训中 “以产遗子孙,不如以德遗子孙;以独有之产遗子孙,不如以公有之产遗子孙” 的训诫,从根本上杜绝了子弟坐享其成的想法。 同时,贝氏家族对教育的重视近乎严苛,不分男女,所有子弟都要接受系统教育,家族还会拿出资金资助贫困子弟求学,甚至选派优秀者出国留学。 正是这样的理念,让贝氏家族人才辈出:除了建筑大师贝聿铭,还有科学家贝聿渠、教育家贝季瑶、画家贝聿玿、藏书家贝墉、诗人贝青乔等。 新中国成立后,贝氏家族成员依然在不同领域为国家建设贡献力量。 贝聿铭虽长期旅居海外,却始终心系祖国:他设计的北京香山饭店,巧妙融合了中国传统园林意境与现代建筑美学,成为中西合璧的经典; 香港回归前夕,他主持设计的香港中银大厦,以挺拔的造型和创新的结构,不仅成为香港的地标建筑,更象征着民族的崛起与自信。 如今的贝氏家族,依旧活跃在世界舞台上。贝聿铭的儿子贝建中、贝礼中继承父业,成立贝氏建筑事务所,在全球范围内设计了众多标志性建筑,延续着家族在建筑领域的辉煌; 到了孙辈一代,同样人才济济:贝建中的女儿 Olivia Pei 毕业于哈佛大学,早早参与到文化遗产保护工作中。 贝氏家族用 17 代的坚守证明: 真正的家族兴盛,从来不是靠财富的简单堆砌,而是靠品德的传承、智慧的积累与责任的担当。