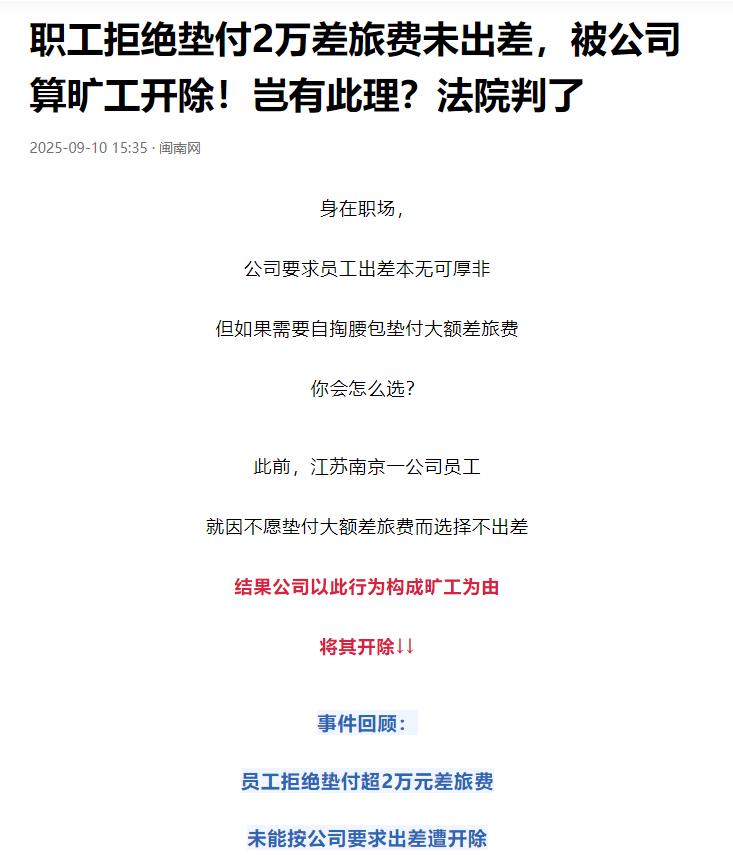

一场“出差风波”,竟让一个在公司兢兢业业干了3年的小伙子,差点被扣上“旷工半个月”的帽子!更离谱的是,明明每天在公司打卡上班,公司却以旷工为由将其开除。这场争议背后,涉及到劳动合同、用人单位管理制度、劳动者权益保护等多个法律问题,最终法院判了! 王某,2021年8月入职南京一家科技公司,担任客户经理。在签署的劳动合同里,明确写着“工作地点随公司决策调整”。这句话本来没什么特别,但三年后却成为他与公司对簿公堂的关键点。 2024年8月,公司临时通知:王某需要前往新疆乌鲁木齐出差一个月。任务紧急,公司要求他尽快启程。 王某算了一下,来回路费、住宿费、生活费加起来,至少要两万元。对于一个月薪几千元的普通职员来说,这是一笔巨款。于是他当天就提交了差旅费预支申请,希望公司能先垫一半。 但财务部门回复:“公司没有预支制度”。王某心里打鼓:难道这钱要自己先掏?他继续和领导沟通,没想到却遭到指责,说他搞特殊化,还拿其他同事举例,称大家出差都是先垫付,回来再报销。 眼看出发日期临近,王某再三申请,却依旧被拒。最终,他决定暂缓出差,继续在公司上班。每天他照常打卡、签退,工作也照旧推进。 然而半个月后,公司突然通知:王某因“连续旷工半个月,严重违反规章制度”,决定将其开除,并扣除8月份的1543元提成。 王某愤怒不已,先申请劳动仲裁,后又将公司告上法院,要求支付违法解除赔偿金6.3万元,并补发被扣的提成。 案件进入庭审,公司辩称:出差是工作需要,不是针对王某个人,其他员工也都遵循先垫付后报销的“行业惯例”。王某劳动合同里明确写着“地点随公司调整”,他拒绝赴新疆履行任务,相当于拒不到岗,应认定为旷工。 法院在审理后,逐一回应了这些辩解。 首先,差旅费不是员工的法定义务。差旅费本质上是公司的一项经营成本。让员工先垫付,等于转嫁成本给劳动者。尤其是数额高达2万元,已经远超普通员工的承受能力。法院指出,所谓“行业惯例”不能凌驾于法律规定之上。《劳动合同法》并未规定员工必须为用人单位先行垫付费用。因此,公司不设预支制度,本身存在管理缺陷。 其次,关于“工作地点随时调整”。法院认为,王某此次出差并不是长期调岗,而是临时性的工作安排。法律上,单位若要调整劳动者工作地点,应当遵循协商一致原则,尤其涉及较大生活成本或实际困难时,更要妥善处理。 再次,关于“旷工”。事实很清楚:王某每天都在公司打卡,公司管理层对此心知肚明,却仍然认定其旷工。这一行为明显与事实不符。旷工的定义是员工未经批准不在工作岗位,但王某并非如此。 最后,公司扣除提成,未能提交证据证明王某没有完成业绩。《劳动合同法》第30条规定,用人单位应当按照劳动合同和国家规定,及时足额支付劳动报酬。因此,公司无权随意扣款。 法院最终判决:公司解除劳动合同违法,应支付王某赔偿金63009.52元;补发被扣提成1543元。 这个案例带来了几个重要的法律启示: 第一,差旅费属于用人单位成本。企业不能以“惯例”为由,要求员工承担公司本应支出的经营费用。若差旅费数额过大,应建立预支制度,以免劳动者陷入困境。 第二,调岗与出差要区分。临时出差虽在劳动合同授权范围内,但涉及高额费用或生活负担时,用人单位应当合理补偿,否则容易构成对劳动者权益的侵害。 第三,旷工认定要基于事实。如果劳动者仍在原岗位上班,用人单位却以“未按命令出差”为由认定旷工,这是扩大解释,在法律上难以站住脚。 第四,工资和提成不得随意扣发。除非有明确证据证明劳动者未完成业绩,否则企业不得单方面剥夺劳动者的合法收入。 本案背后折射出一个现实:许多企业依旧延续“先垫后报”的出差机制,尤其在跨省乃至跨境差旅时,员工往往要承担巨大经济压力。法律虽然没有禁止垫付,但当费用高到远超员工工资水平时,这种做法就很容易引发纠纷。 劳动者不是企业的“现金流”,劳动合同法的核心是保护弱势一方。当公司管理制度与法律冲突时,必然是法律优先。 从更深的层面来看,本案提醒企业:制度必须与法律接轨。管理层不能因为习惯或行业惯例,就把责任推给员工;而劳动者在遇到类似情况时,也应积极运用法律武器,勇敢维护自己的权利。 毕竟,一个企业若一味压榨员工,只会在法律的天平上失去平衡。

北方以北

这家公司老总要是不幸被五马分尸我会非常伤心!

者三水

不要说上班族了,不少给导师做牛马没收入的研究生,出差都要自己垫付,甚至垫付服务器租用费,报销的时候还有这不能报那不能报,[捂脸哭]