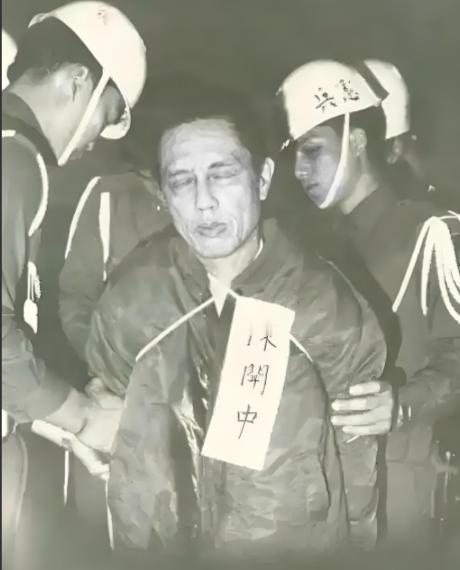

1949年,金门战役失败后,我军团政委陈利华却消失的无影无踪,最终被确诊牺牲,谁料,他竟然利用假身份,潜伏在台湾32年,甚至当上了高官! 1995 年台北市的台湾地区防务部门档案库中,大陆调查组工作人员指尖停在一份标注 “机密” 的《情报人员考核报告》上 。 报告中 “陈开中” 的照片,与大陆留存的 “陈利华” 革命时期档案照高度重合,而履历里 “1949 年金门战役被俘后投诚” 的描述,与已知的陈利华被俘事实形成矛盾。 更关键的是,报告末尾 “擅长客家话、精通情报分析” 的标注,恰好印证了当年他蒙混过关、潜伏台湾的关键条件。这一发现,让尘封 34 年的 “陈利华牺牲之谜”,终于有了破解的突破口。 1937 年广东梅州的左翼读书会,17 岁的陈利华在这里完成了思想的 “觉醒时刻”。 当时读书会传阅的《共产党宣言》译本,被他用红笔密密麻麻标注批注,其中 “无产阶级只有解放全人类,才能最终解放自己” 这句话旁,他写下 “国家危难之际,当以天下为己任”。 也是在这一年,他目睹日军飞机轰炸梅州城郊,看着逃难的百姓流离失所,毅然放弃教师职位,主动联系当地地下党组织。 1938 年入党时,他在入党申请书里写道:“愿以学识为刃,以信仰为盾,护我中华。” 这份申请书,后来被收录在梅州党史馆,成为他早年革命信念的重要见证。 1939 年加入皖南新四军后,陈利华的 “学识优势” 在革命队伍中迅速凸显。 在教导队担任文化教员期间,他针对战士多为农民、文化基础薄弱的特点,创新编写 “战斗识字课本”: 将 “步枪”“手榴弹” 等武器名称与实物图片对应,把 “冲锋”“隐蔽” 等战术术语编成口诀,甚至用家乡梅州的客家山歌调子,将革命道理填成歌词教战士传唱。 这种接地气的教学方式,让教导队学员的识字率在三个月内从不足 10% 提升到 60%,他也因此被评为 “优秀政工队员”。 如皋战役前,他还根据战场地形,用毛笔绘制简易地形图,标注出敌人火力点和我方进攻路线,这份手绘地图后来被用于实战,为战役胜利提供了重要辅助。 1949 年金门战役被俘后,陈利华的 “潜伏智慧” 体现在多个关键细节里。 面对国民党士兵盘问,他不仅用客家话回应,还准确说出当时国军基层部队的编制情况 —— 这些信息,是他在新四军与国民党友军合作抗日期间积累的常识。 被送往台湾后,他在情报部门任职时,利用参与 “反间谍” 工作的便利,刻意保留被查获的大陆情报传递技术资料,私下研究加密与解密方法; 同时,他借 “巡查防务” 之机,记录台湾重要军事基地的位置、兵力部署,将这些信息用密写药水写在《圣经》的页边空白处,再通过宗教活动的掩护,将《圣经》转移到安全地点。 这些细节,后来在台湾档案的 “陈开中工作记录” 中均有间接印证,只是当时的记录者并未察觉其中隐藏的秘密。 1981 年陈利华被举报牺牲后,他的 “身份谜团” 一度成为历史悬案。直到 1995 年两岸关系缓和,大陆调查组通过比对两岸档案、寻访当年知情者,才逐步还原真相。 其中,同为 253 团被俘、后获释返回大陆的战士陈瑞林(非举报者陈瑞林)的证词至关重要。 他回忆,1950 年在台湾某监狱服刑时,曾偶然见到 “陈开中”,对方用梅州方言悄悄对他说 “我是自己人,多保重”,这一细节成为陈利华坚持信仰的重要佐证。 2000 年,中央军委在全面核实史料后,正式追认陈利华为 “隐蔽战线英雄”。同年,他的儿子陈建国带着父亲的骨灰,从台湾返回广东梅县老家安葬。 在安葬仪式上,工作人员宣读的悼词中提到:“陈利华同志以 32 年潜伏生涯,践行了入党时的誓言,他的名字,将永远铭刻在人民英雄的史册上。” 如今,梅州的陈利华纪念馆里,除了他的革命文物,还陈列着当年台湾档案的复印件、调查组的工作笔记,这些实物共同构成了英雄的完整画像,让每一位参观者都能清晰看到: 从梅州少年到潜伏英雄,陈利华用一生的坚守,完成了对信仰的承诺。 信息来源: 客家联盟《阴那山下赤子魂:客籍英烈陈利华的32年归乡路》